▽ 要約

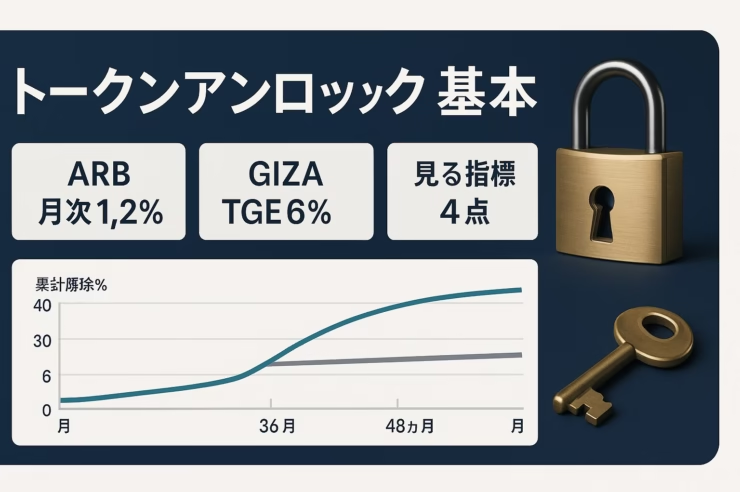

基本:ベスティングとクリフで供給を平準化。

ARB:総供給100億、24/3開始の月次解除が継続。

GIZA:TGE直後6%流通、以後36〜48ヶ月で線形。

指標:解除比率・時価換算・受益者属性・過去動向。

トークンアンロックはロックアップ解除により流通供給を増やし、短期の売り圧力を生みやすい一方、計画的なベスティングにより長期の健全性を保つ仕組みでもある。この記事ではトークンアンロックの要点を整理し、ARBとGIZAの設計と市場反応を具体的に比較する。投資家は「トークンアンロック」を軸に解除比率や受益者属性などの指標で需給を読むのが有効だ。

トークンアンロックの基礎

ロックアップで初期売りを抑えつつ、クリフと線形ベスティングで供給を段階化するため、短期の変動を抑えつつ長期のインセンティブ整合が図られる。

一般に、クリフ(一定期間は解除ゼロ)→線形リリース(月次・日次等)という設計が採られる。クリフは初期の売り圧力を抑制し、線形はその後の供給ショックをならす。権利確定(ベスティング)は受益者の行動(売却・保有)インセンティブを時間分散させ、市場の供給曲線を滑らかにする。

ベスティングの主要条件(クリフ/線形)

初期は解除ゼロのクリフでショックを避け、その後は線形で徐々に供給するため、需給の急変を回避しつつ継続的な貢献を動機づける。

「12ヶ月クリフ+36ヶ月線形」なら、最初の1年は一切解除されず、その後3年かけて均等割合で解除される。クリフ明け直後は相対的に大きな供給増になりやすく、価格変動が生じやすい。線形期に入ると市場は解除リズムを織り込みやすく、ボラティリティが沈静化する傾向がある。

市場への一般的な影響と事前織り込み

解除前から売り圧が意識されやすく、需給悪化観測で先回りの調整が出る一方、織り込みが進むと「材料出尽くし」で反発も起きうる。

大型解除は直前にファンディングレート悪化や出来高増を伴いやすい。解除比率が流通供給に対して数%規模に達すると市場インパクトが目立つ。逆に出来高・参加者が厚い市場では吸収力が高く、影響は緩和しやすい。

ARB(Arbitrum)の配分と解除

コミュニティ55.7%、チーム・投資家44.3%の配分で、チーム・投資家分は2024年3月の初回以降36ヶ月で線形、月次で総供給の約1.2%前後が継続的に解除されるため、需給フローの監視が重要となる。

Arbitrumの総供給は100億枚。2023年3月の発行時点ではエアドロップやDAO向けが流通、一方でチーム(約26.94%)・投資家(約17.53%)は1年クリフ後に36ヶ月で線形解除となった。初回は2024年3月で、その後は月次解除フェーズに移行し、2027年3月ごろまで継続する設計である。

初回解除(2024年3月)とその後の月次推移

初回が大きく、その後は線形月次のため、当初は下押しが強く、その後は市場がリズムを織り込みやすくなる。

2024年3月の初回解除後、ARBは30日で約33.8%下落したとの分析があり、クリフ明けの供給増が意識された。一方、月次フェーズでは「毎月およそ1.2%前後増」の定常化で耐性が形成される。

2025年8〜9月の大型月次と需給バランス

2025年8〜9月の月次解除は約9,265万ARB規模で流通の約2%に相当し、短期の売り圧を意識させたが、同時期の好材料が下支えとなる局面もみられた。

直近では2025年9月16日に約9,265万ARBが解除予定(約2.0%相当)と報じられ、価格は事前に軟化。もっとも、PayPalのPYUSDがArbitrumに対応したニュースなど、需要サイドの好材料が重なると、実際の売りが想定内に収まる「出尽くし」も起こりうる。

関連:2025年9月TGE総覧:PortalやUnionほか

GIZAプロトコルの配分と解除

TGEで6.0%が即時流通し、チーム・投資家はクリフなしで36ヶ月線形、トレジャリーは48ヶ月線形のため、初期から継続的に供給が増える一方、ショックは分散される。

総供給10億枚。配分はチーム・アドバイザー18.25%、初期投資家31.44%、コミュニティ22.21%、トレジャリー22.10%、エコシステム6.0%。TGEで6.0%(うちコミュニティ2.21%、エコシステム3.79%)が流通、残余はチーム・投資家が36ヶ月、トレジャリーが48ヶ月の線形で進む。

配分比率とTGE即時流通

初期流通は6%に抑え、残りを長期ベスティングするため、初期の価格発見期のボラを抑えつつ、継続的な希薄化圧力が残る。

上場・販売直後は出来高が薄く価格発見が混乱しやすい。GIZAではTGE直後に流通が立ち上がり、その後は月次でチーム・投資家分が継続的に解禁される。月次の理論解禁ペースは、投資家+チーム計49.69%/36ヶ月≒約1,370万GIZA/月に相当する。

36〜48ヶ月ベスティングと需給テコ入れ

線形ベスティングで希薄化が継続するため、プロトコル収益による買戻しやバーン等のテコ入れが価格の下支え要因となる。

プロダクト成長に伴う実需(手数料原資の買戻し等)が増えれば、解禁フローを吸収・相殺できる可能性がある。逆に利用停滞下では、線形の供給増が上値を重くする。取引所ページ等で「12ヶ月線形」など短期の説明が流通することがあるが、公式ドキュメントの最長48ヶ月設計を優先して確認したい。

売り圧力を測る実務指標

解除比率・解除額と出来高・受益者属性・過去の売却動向を横断で点検すると、事前織り込みと吸収力の見立て精度が上がる。

①解除量の規模(流通比):1〜2%超は注意。②解除額と市場流動性:日次出来高に比して大きいと吸収難。③受益者属性:VCや初期投資家は利確売りが出やすい一方、チームは配慮で時期分散も。④過去のオンチェーン動向:前回直後の取引所流入や先物の資金調達率の傾きは重要な手掛かり。

▽ FAQ

Q. トークンアンロックは価格にどう作用する?

A. 過去事例ではARBが2024-03解除後30日で33.8%下落など、供給増で短期の売り圧力が強まりやすい。

Q. ARBの月次解除規模は?

A. 初回後は36ヶ月で線形、総供給の約1.2%前後が毎月解禁。2027年3月ごろまで続く。

Q. GIZAのTGEと即時流通は?

A. 2025年初にTGE、6.0%(約6,000万枚)が即時流通、残りは36〜48ヶ月で線形。

Q. 解除イベントで特に見る指標は?

A. 解除比率、解除額/日次出来高、受益者属性、過去のオンチェーン売却動向の4点。

Q. PayPalのPYUSDとARBの関係は?

A. 2025年7月にPYUSDがArbitrum対応を公表、需要面の追い風だが解除規模との相対で影響が決まる。

■ ニュース解説

ARBとGIZAで月次の解禁が続くため短期の供給増が意識されやすい一方で、PYUSDのArbitrum対応など需要要因が重なると影響は緩和しうる。

ARBは2024年3月に初回解除後も月次解除が続き、2025年9月16日には約9,265万ARB(流通の約2%)が予定、GIZAはTGEで6%が即時流通し以後36〜48ヶ月で線形に解禁される。クリフと線形の組合せは初期売りを抑えつつ長期インセンティブを整える一方、初回や相対的に大きい月次はボラが拡大しやすく、ただし織り込みや需要イベントの同時発生で影響は緩和し得る。

投資家の視点:大型解除の前後はポジション縮減やヘッジ、押し目待ちの戦略検討が妥当。解除比率・解除額/出来高・受益者属性・過去の売却動向を必ず点検し、月次フローの吸収力を見極めたい。

※本稿は投資助言ではありません。

(参考:Arbitrum Foundation,Giza Protocol Docs,PayPal Developer Blog)