▽ 要約

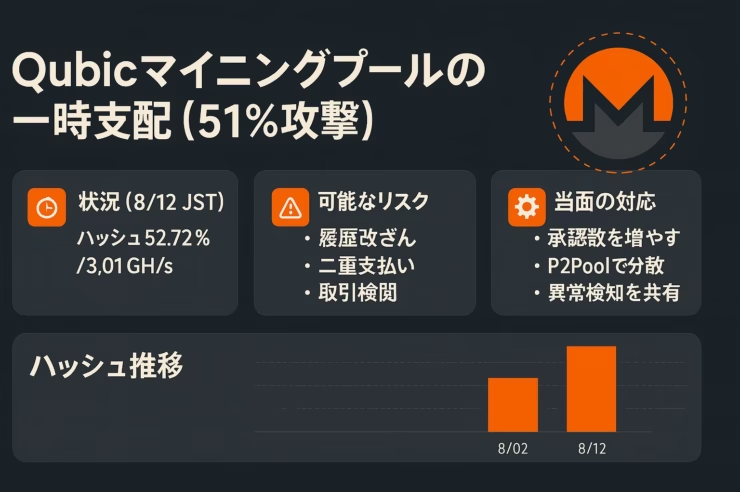

ハッシュ支配:8/12に52.72%(約3.01GH/s)を一時占有。

チェーン再編:最大6ブロックの再編が確認され警戒が強化。

維持コスト:過半維持は日約7,500万ドルとの試算。

対応策:承認数引上げ、分散プール、異常検知を提案。

Moneroは2025年8月12日、Qubicがハッシュレートの過半を一時的に掌握し最大6ブロックの再編が発生したため、実質的な「Qubic モネロ 51%攻撃」局面へ移行したと受け止められた。Qubicは52.72%(約3.01GH/s)を記録し、短期の実害は限定的だったが、ファイナリティと耐検閲性の脆弱点が露呈した。

攻撃の概要と実際に起きたこと

uPoWによる高利回りでCPUマイナーが集中したため、5月以降のハッシュ集約を経て8月2日の初動と12日のピークで過半到達が現実化した。

Qubicは2025年5月頃から独自の経済設計でマイナーを誘引し、8月2日からの「マラソン」を公表。初回はDDoSで失速し採掘シェアは約20%に留まったが、再編成の試行錯誤を継続。8月12日朝(JST)には約52.72%(3.01GH/s)へ達し、最大6ブロックの再編が観測された。

主要タイムライン

DDoSや外部ハッシュの防衛投入で初回は頓挫したため、攻防は長期戦化した。

5月:ハッシュ集約が進行/8月2日:初回マラソン(失速)/8月12日:過半占有と6ブロック再編。短時間の制圧でもコンセンサスの脆弱性が可視化された。

経済メカニズム

外部報酬がネットワーク報酬を上回ったため、マイナー移動が加速した。

XMRで得た報酬を即時換金し自トークン買戻し・焼却+追加配分する設計で、XMR単独採掘より高収益となり、結果的にMonero側のセキュリティ予算を相対的に凌駕した。

51%攻撃で可能になるリスク

過半数支配で競合ブロックを排除できるため、短時間でも不可逆性と耐検閲性が損なわれる。

履歴改ざん:優位チェーンの提示で確定済み履歴を巻き戻せる。二重支払い:一度使ったXMRを別取引で再利用し得る。検閲:特定アドレスの取引をブロックに含めないことが可能になる。

履歴改ざんと再編

再編深度が浅くても決済実務に影響するため、承認数の安全マージンが必要となった。

8月12日は最大6ブロックの再編が確認され、通常の承認基準では巻き戻し耐性が不足する局面が明確になった。

二重支払い

短時間の支配でも高額決済では致命傷になり得るため、事業者は承認閾値の引上げで迂回する。

決済プロバイダや取引所は深度に応じた承認数の動的調整を迫られた。

取引検閲

ブロック選別で送金が長時間未承認化するため、可用性とユーザー体験が低下する。

アドレス単位の拒否が生じれば、匿名通貨の根幹価値である耐検閲性の信頼が毀損される。

コスト・技術論点

攻撃の長期継続には巨額コストが壁となる一方、設計上の脆弱点は残る。

過半維持には1日あたり約7,500万ドルの試算があり経済合理性は薄いが、セルフィッシュマイニングのような部分的優位戦略や外部インセンティブの活用で実効支配を狙う余地は残る。

維持コストの目安

電力・機材・オペレーションを含む総コストが高騰するため、長期化は困難だ。

攻撃者の資金力や市場状況によるが、数日以上の継続には非現実的な負担が想定される。

セルフィッシュマイニング

過半未満でも優位を得る手法が議論を呼び、監視と検知が重要になった。

孤立ブロックを意図的に発生させ収益を最大化する戦略は、ネットワークの健全性に長期的な悪影響を及ぼし得る。

DDoSと情報戦

採掘基盤と周辺インフラがDDoSで断続的に不安定化したため、初動の攻撃効率が落ちた。

ハッシュレート監視の公開や統計サイトへの非報告など、情報面の駆け引きも交錯した。

関係者の対応と論点

コミュニティは分散化へ誘導し、評価は「攻撃」か「実験」かで割れた。

マイナーのプール移行やP2Pool推奨が加速。識者は過半達成の事実性と持続可能性を分けて議論し、開発側は拙速な変更を避けつつ再発防止策の検討に踏み切った。

コミュニティ対応

過度集中を回避するため、ボイコットと分散プールへの移動が進んだ。

有志による緊急的なハッシュ確保など、草の根の防衛策も動いた。

開発者・有識者の見解

実害の限定と評判リスクの大きさが併存するとの評価が主流となった。

「長期支配は困難だが、短期的な再編や検閲は現実的」という二面性が確認された。

取引所の運用

承認数の一時引上げや入出金監視の強化で、実務リスクを抑えた。

深度しきい値の再設計と、状況に応じた動的運用が今後の標準となる可能性がある。

今後の対策

短期は運用面の緩和、長期は経済設計と分散アーキテクチャで恒久化を図る。

P2Poolの普及やマイニング分散の文化醸成、異常検知と即時アラート連携、RandomXや報酬設計の見直し検討など、段階的な強化が焦点となる。

分散化の促進

中央集約の単一点リスクを削るため、分散型プールの利用を広げる。

テールエミッションが小規模マイナー参加を支えるため、裾野の拡大と維持が可能だ。

アルゴリズム・設計の再評価

ASIC耐性とセキュリティ予算のバランスを見直し、必要なら調整する。

報酬や手数料の再配分で攻撃コストを引き上げる選択肢もある。

検知と連携

深い再編検知時に即時で事業者へ共有する枠組みが求められる。

一定深度以上は入出金を自動で厳格化する運用ガイドラインが有効だ。

波及と教訓

中規模PoW通貨全般で再現可能性があるため、横断連携が必要だ。

安価な計算資源と外部インセンティブの組合せは、他チェーンにもリスクを持ち込む。

▽ FAQ

Q. 8月12日に何が起きた?

A. QubicがMoneroの52.72%(約3.01GH/s)を一時占有し、最大6ブロックの再編が観測された(2025-08-12)。

Q. 51%で何が可能?

A. 履歴改ざん、二重支払い、取引検閲が理論上可能で、不可逆性と耐検閲性が一時的に損なわれる。

Q. コスト見積は?

A. この規模の過半維持には1日約7,500万ドルが必要との試算があり、長期継続は非現実的とみられる。

Q. Qubicはなぜハッシュを集められた?

A. uPoWと自トークン報酬でXMR単独より高利回りを提示し、CPUマイナーが移動したため。

■ ニュース解説

8月12日に6ブロック再編が生じたため、Moneroは短時間ながら過半支配の現実的リスクを示し、一方で長期維持は高コストのため持続困難と整理できる。

投資家の視点:短期は承認数の引上げ・オンチェーン監視・取引所告知の確認を徹底し、長期は分散プールの定着と設計見直しの進展を注視するのが無難。

※本稿は投資助言ではありません。

(参考:SlowMist,Charles Guillemet,Qubic公式ブログ)