▽ 要約

取引所 MEXCは金融庁から無登録業者として2度警告を受け、X上では5億円超の口座凍結報告も出ており、「違法ではないが高リスクな海外取引所」としての色合いが強まっている。

インフラ Port3 NetworkのクロスチェーントークンCATERC20にバグが見つかり、$PORT3が10億枚増発されるハックが発生、ブリッジ設計と監査体制の脆さが浮き彫りになった。

市況 同じ11月24日にはDOGE/XRP ETF上場やMonad公募完了など前向きなイベントも重なり、取引所・インフラリスクと資金流入が同時進行する「アンビバレントな相場」となっている。

対応 日本人投資家にとってMEXCやブリッジ利用はサブ口座・少額前提とし、国内登録業者・自己保管・複数CEX/DEXへの分散を組み合わせることが現実的な落としどころになる。

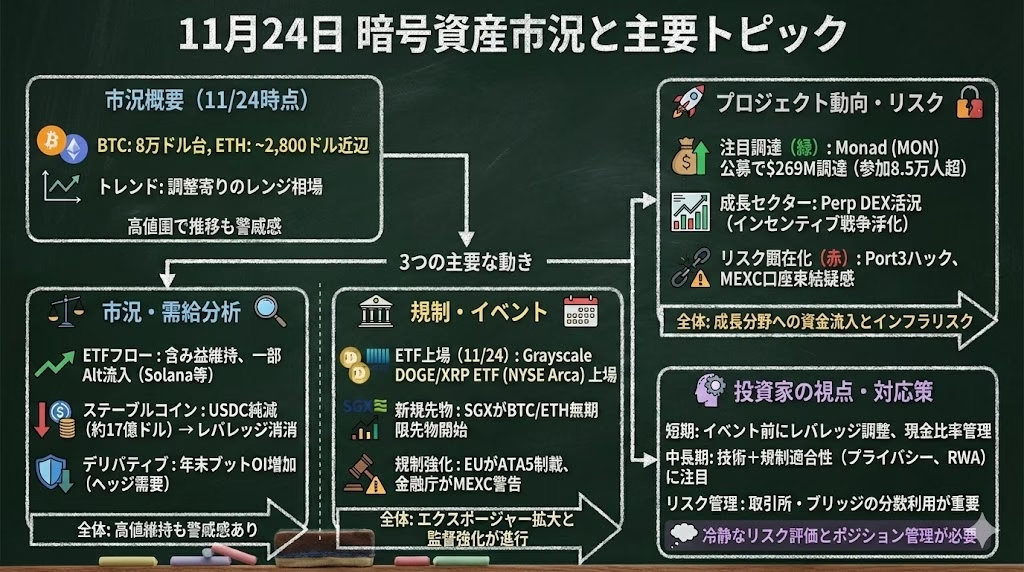

11月24日の暗号資産市場では、MEXC口座凍結疑惑とPort3 Networkハックが浮上した一方でDOGE/XRP ETF上場やMonad公募も進行しており、相場上昇と取引所・インフラリスクが交錯する構図をどう捉えるかが日本人投資家の論点になっている。

2025-11-24時点の暗号資産市場では、ビットコインが8万ドル台、イーサリアムが2,800ドル近辺と依然高値圏にありつつ、MEXC口座凍結疑惑とPort3 Networkハックという「インフラ側の事件」が投資家心理を冷やしている。

同じタイミングで、DOGE/XRP ETFのNYSE Arca上場や新興L1 MonadのMON公募完了といったポジティブイベントも進行しており、「価格は強いが足場は脆い」というアンバランスな構造が見えてくる。

本稿では、11月24日の主要トピックのうちMEXCとPort3を軸に、市況やETF・L1イベントとの関係、日本人投資家がどのようなリスク前提で取引所とブリッジを使うべきかを解説する。

11月24日時点で何が起きているか:取引所・ブリッジリスクの噴出

11月24日の暗号資産ニュースはDOGE/XRP ETFやMonad公募など前向きなトピックが並ぶ一方で、MEXC口座凍結疑惑とPort3 Networkハックに象徴される「インフラ側のリスク」が強く意識される状況となっている。

まずMEXCをめぐっては、2023年と2024-11-29の2度、金融庁が無登録業者として警告を出しており、資金決済法に基づく暗号資産交換業の登録がないまま日本居住者にサービスを提供している点が問題視されている。2025年には、X上で5億円超の資産が凍結され長期間引き出せないとする投稿が拡散され、国内メディアも「MEXCの信用問題」として特集するに至った。

同じ文脈でインフラ面のリスクとして注目されたのが、Port3 Networkにおけるクロスチェーントークン「CATERC20」の実装バグだ。所有権を放棄した後でも所有者チェックが正しく機能せず、権限のないアドレスから$PORT3が増発可能な状態となっており、攻撃者は10億枚を鋳造して売り浴びせ、トークンは24時間で約4分の1の水準まで急落した。

一方で、同じ11月24日にはGrayscaleのDOGE/XRP ETFがNYSE Arcaに上場し、シンガポール取引所(SGX)ではBTC/ETH無期限先物がローンチ、新興L1のMonadはCoinbase経由の公募で$269Mを調達し8.5万以上の参加者を集めている。市場表層ではETFやL1による「制度化・資金流入」の物語が進むなか、その裏側で取引所とブリッジの設計リスクが静かに積み上がっている構図だ。

MEXC口座凍結疑惑と日本人利用のグレーゾーン

MEXC問題の本質は、「日本から利用しても違法ではないが、無登録業者ゆえにトラブル時の保護が期待しにくい」という構造的なギャップにあるため、法的評価と実務リスクを分けて理解することが重要だ。

JinaCoinなどの解説記事は、2025年11月時点でMEXC日本人利用そのものは違法ではなく、資金決済法や金融商品取引法の規定上、罰則の対象となるのは無登録で暗号資産交換業を営む事業者側だと整理している。日本居住者が海外取引所の口座を開設し、自らの判断で売買を行うことは、原則として禁止されていない。

一方で、金融庁の警告では「顧客資産の分別管理や内部管理体制などの実態を確認できず、トラブル発生時に日本の監督・保護スキームの対象外となる」点が繰り返し指摘されている。実際に、2023年末にはMEXC上の資産が凍結され、その後アカウント情報ごと削除されたとする事例が日本語の速報で紹介され、2025年には5億円以上の残高が20日以上引き出せないままという投稿がX上で話題となった。

さらに、ソラナ系トレーダーWhite Whale氏をめぐっては、「異常な利益」を理由にMEXC側がポジションを強制決済・凍結したのではないかとの推測が広がり、同氏は反論と証拠提示を行うなど、海外でも信用問題が顕在化している。

KOLも「MEXCは実質B-book型ブローカーであり、ユーザーと取引所の利益が衝突しやすい構造だ」と指摘しており、日本の個人投資家の間でも「勝ちすぎると凍結されるのでは」という疑心暗鬼が高まりつつある。

ポイントは、こうした事例の真偽を外部から完全に検証することは難しい一方で、「国内登録業者と比べて圧倒的に情報と救済手段が少ない」という事実そのものがリスクになっていることだ。MEXCを含む無登録海外取引所の利用は、「ハイリスクな高機能口座」として割り切れるかどうかが問われる段階に入っている。

Port3 Networkハックが示したクロスチェーン設計の落とし穴

Port3 Networkのハックは、典型的なスマートコントラクトバグの一種であると同時に、「所有権放棄」「ブリッジ」「監査済み」という安心感が必ずしも安全性を保証しないことを改めて示す事例となった。

問題となったCATERC20実装では、トークンコントラクトの所有権を放棄した後、所有者アドレスをチェックする関数がゼロアドレスを返す設計になっており、権限判定の条件と噛み合うことで、実質的に「誰でも所有者として増発できる」状態が生まれていた。監査レポートではこの点が指摘されておらず、Port3側も「境界条件検証の観点が不足していた」と認めている。

攻撃者はこのバグを突いて$PORT3を10億枚鋳造し、そのうち約1.6億枚を売却して約200BNBを得た後、残りの約8.4億枚をバーンするという動きを取った。結果として、トークン価格は24時間でおよそ76%下落し、Port3側は即座にDEXの流動性を撤去、CEXへの入出金停止、緊急対策とポストモーテムの公表を余儀なくされた。

このケースが示すのは、ブリッジやクロスチェーンソリューションにおける「所有権放棄」「権限除去」という操作が、実装次第ではかえって攻撃面を広げる可能性があるという点だ。表面的には「開発者権限を捨てて分散化を進めた」ように見えても、内部ロジックの整合性が取れていなければ、中央集権型よりも危険な状態を作り出してしまいかねない。

投資家の立場からは、TVLやAPYだけでプロジェクトを評価するのではなく、どのチェーンを跨いでいるのか、どのブリッジ・クロスチェーン実装を使っているのか、監査レポートはどの範囲まで踏み込んでいるのかといった「設計レベルの情報」に目を向ける必要がある。特に、L2やアプリチェーン、マルチチェーン展開が当たり前になった現在、資産の安全性は単一チェーンのL1だけでは完結しない。

相場環境:ETF・L1イベントとレバレッジ調整の狭間

11月24日の市場環境は、価格そのものは依然として強い一方で、レバレッジとステーブルコインフローに「ポジションの整理」が見え始めており、インフラリスクの顕在化と相まって、楽観一色とは言い難い局面だ。

価格面では、ビットコインが8万ドル台、イーサリアムが2,800ドル近辺で推移しており、10月にかけての急騰・急落を経てもなお、直近高値圏でのレンジ相場を続けている。23日時点でBTCが一時8.8万ドルに乗せ、ETHも2,800ドル超まで買われる場面が伝えられている。

一方、第3四半期のレバレッジ分析では、オンチェーン融資残高が過去最高水準となり、ステーブルコインの加重平均貸出金利は4.83%と6月末から小幅上昇したことが示されている。USDCについては、11月20日までの7日間で約63億枚が発行される一方で約80億枚が償還され、流通残高は純減約17億枚の738億枚となった。これは「ステーブル離れ」というより、レバレッジ解消やドル現金への回帰が進んだ結果と読むのが自然だ。

オプション市場では、12月26日満期の8.5万ドル・プットの未決済建玉が約10億ドル相当と厚く、同期限の高ストライク・コールを上回っていると報告されている。これは、ETFやL1公募を材料に現物ロングを維持しつつ、オプションで下方向の保険を掛ける動きが広がっていることを示唆している。

こうした環境のなかで、DOGE/XRP ETF上場やMonad公募といったイベントは短期的な資金流入と物色先の拡大をもたらす一方、MEXCやPort3のようなリスク事例は「流動性の出口が本当に安全か」「ブリッジの根元に問題はないか」という根源的な問いを突き付けている。価格チャートだけを見ていると見落としがちなレイヤーだが、ポジションサイズを決めるうえではむしろこちらが重要になる。

日本人投資家が取引所・ブリッジリスクと向き合うための視点

11月24日時点でのMEXCとPort3の事例は、「どのプロダクトが安全か」という二択の話ではなく、「どのレイヤーにどの程度のリスクを割り当てるか」というポートフォリオ設計の問題として捉えるのが現実的だ。

まず取引所選びについては、国内登録業者を「メインバンク」、海外CEXを「高機能なサブ口座」と位置づける考え方がひとつの目安になる。日本円・税務・出金フローのハブは国内登録業者に置きつつ、先物レバレッジや先行上場銘柄、パーペチュアルETFなど国内にない機能だけを海外CEXで補うという発想だ。その際、1つの海外取引所に資産を集中させず、複数CEXと自己保管ウォレットに分散することで、個別凍結リスクを相対的に抑えやすくなる。

次にブリッジ・クロスチェーン利用では、「片道しか用がないブリッジには長く資産を置かない」「よく分からない独自ブリッジよりも実績ある汎用ブリッジを優先する」「監査レポートと運用チームの対応実績を最低限チェックする」といった基本が有効だ。特に、エアドロップやインセンティブ目的で頻繁に新しいチェーンへ渡る場合は、「大きな金額を一気に動かさない」「橋渡し直後は早めに安全なウォレットやCEXに退避させる」など、オペレーション側のルール作りもリスク管理の一部になる。

最後にレバレッジ管理の観点では、MEXCのような無登録業者で高倍率の先物やコピー取引を行う場合、証拠金を常に最小限に抑え、想定外の凍結やメンテナンスに巻き込まれても「致命傷にならない金額」にポジション規模を制限することが重要だ。レバレッジ口座と現物口座、オンチェーン資産の間で資金をこまめに移し替え、「どこか1か所がおかしくなっても全体は守られる」構成にしておく発想が求められる。

▽ FAQ

Q. 2025年11月時点でMEXC日本人利用は違法なのか?

A. 2025年11月時点ではMEXC日本人利用そのものに違法性はなく、日本居住者も口座開設と取引は可能ですが、金融庁登録がなくトラブル時に国内の保護スキームが効きにくい点が最大のリスクです。

Q. MEXCにはどのような金融庁警告が出ているのか?

A. 金融庁は2023年と2024-11-29の2回、MEXC Globalなどを資金決済法上の登録なく暗号資産交換業を行う無登録業者として警告し、顧客資産管理などの実態が確認できないと注意喚起しています。

Q. MEXC口座凍結は本当に起きているのか?

A. 2023年末に資産凍結・アカウント消失とする事例が日本語メディアで紹介され、2025年には5億円超の凍結報告もX上で拡散されるなど、複数の口座凍結トラブルが確認されています。

Q. Port3 Networkハックではどの程度の被害が出たのか?

A. Port3 NetworkではCATERC20のバグを突かれ$PORT3約10億枚が増発され、そのうち1.6275億枚が売却され約199.5BNBを奪取、トークン価格は24時間でおよそ76%下落しました。

Q. 11月24日時点の市場環境はリスクオフなのか?

A. ビットコインは8万ドル台、イーサリアムは2,800ドル近辺と高値圏ですが、USDC約17億枚の純償還やプットオプションOI増加がみられ、レバレッジ解消を伴う調整局面といえます。

■ ニュース解説

11月24日の暗号資産市場は、価格とイベントだけ見ればDOGE/XRP ETF上場やMonad公募、SGXのBTC/ETH先物開始など前向きなトピックが並ぶ一方で、MEXC口座凍結疑惑とPort3 Networkハックが示すように、取引所とブリッジという基盤レイヤーのリスクが同時に噴き出している状態だ。

投資家の視点:短期トレードでは、こうしたニュースをきっかけにした急騰・急落そのものより、「どの口座にどれだけのリスクを置いているか」「出金経路がふさがれたときに何日耐えられるか」といったインフラ前提の設計を見直すことが重要になる。中長期では、ETFやL1への資金流入ストーリーを追いつつも、自己保管と国内登録業者、複数CEX/DEXを組み合わせた分散を前提に、取引所・ブリッジごとのリスク許容度を明確にしたうえでポジションを構築していく姿勢が求められる。

※本稿は一般的な情報提供を目的としており、特定の暗号資産や取引所の利用を推奨するものではなく、投資助言には該当しません。