▽ 要約

基本 JPYC 借入は暗号資産を担保に円相当を得る手段。

税務 売却益課税を先送りできる一方で金利は発生。

金利差 円安や低金利を活かす戦略が個人でも可能。

危険 清算・金利・流動性を監視、過剰レバは禁物。

JPYC 借入は暗号資産を担保に円資金を調達する手段で、売却課税を先送りし資本効率を高められるため、円安や低金利環境で戦略的な選択肢となる。

「デジタル円を“借りて使う”とは何か」という疑問に対し、本稿はJPYC 借入の仕組みと使いどころを整理する。売却せずに円資金を確保できるため税務上のタイミング調整が可能となり、円安・低金利の局面ではキャリートレード的な発想も取りやすい。一方で、金利負担や清算(強制売却)など固有のリスクを伴う。制度整備と発行・償還インフラが整った今、個人・企業がどのように安全域で活用できるかを、最新の動向とともに具体的に解説する。

JPYC借入の戦略と実務

円に連動するJPYCを借りると売却課税を回避しつつ円資金を調達できるため、円安局面のヘッジや資本効率向上に使いどころが生まれる。

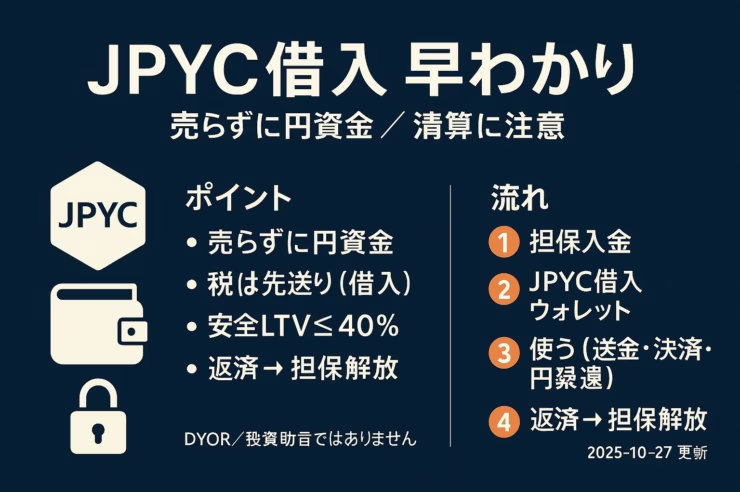

JPYCを「借りる」とは、BTC/ETH等を担保に過剰担保方式でJPYCを引き出すことだ。借りたJPYCはウォレットに着金し、オンチェーンでの運用やJPYC EXでの円償還に用いられる。担保資産を売らないため含み益の継続と課税時期の調整が可能だが、変動金利・手数料・清算しきい値の管理が必須となる。

要点

2023-06の法改正で電子決済手段が整備され、2025-10-27にJPYC EXが発行・償還を開始したため、円建てのオンチェーン資金調達が実用段階に入った。

まずは発行・償還の安定運用が基盤となる。次に、企業向けのレンディング導入や、主要プロトコルでの扱い拡大が需給と流動性を押し上げる見立てだ。

背景

資金決済法の下で円建てステーブルコインの枠組みが整備されたため、1:1の払戻しを約する電子決済手段型の発行と流通が可能になった。

JPYCは当初「前払式支払手段」として普及したが、現在は電子決済手段としての発行・償還基盤(JPYC EX)が公開され、銀行振込経由での発行・払戻しフローが明確化された。

市場への影響

円建ての貸借が可能になるとドル依存の資金フローが一部置換され、キャリートレードや円建て利回り商品の需要が立ち上がる一方で流動性は当初限定的だ。

個人は生活費・事業資金のブリッジ用途、企業はトレジャリー運用や決済の効率化から着手しやすい。ドル建てDeFiで一般化した「担保→ステーブル借入→再投資」の手順は、円建てでも段階的に再現される。

論点とリスク

清算・金利上昇・償還停止・規制変更のリスクがあるため、過剰担保とヘッジの徹底が不可欠で、借入使途の透明性やAML対応も論点となる。

価格下落時の清算連鎖やオンチェーンのバグ・オラクル異常の影響を最小化するため、LTV余裕・返済計画・担保分散・証拠金監視をルーチン化したい。

今後の注目点

エンタープライズ向けレンディング実装や主要レンディングへの採用、国内外取引所での対応拡大が進むほどユースが広がるため、金利差と償還の安定性を継続注視したい。

当面は企業案件の先行(例:ウォレット基盤と連携したJPYCレンディング)と、チェーン間の流動性ハブ形成が牽引役となる見通しだ。

▽ FAQ

Q. JPYCを「借りる」とは?

A. BTC/ETH等を担保に過剰担保でJPYCを借り、2025-10-27公開のJPYC EXで円に1:1償還できます(手数料は原則無料)。

Q. 税制のポイントは?

A. 暗号資産の売却益は最大約55%の総合課税対象です。借入は負債のため利確と異なり、課税時期の先送りが可能です。

Q. 企業向けの動きは?

A. double jump.tokyo×BifrostがJPYCを使うDeFiレンディング提供を発表し、トレジャリー運用の実装が進展しています。

Q. どのチェーンとウォレット?

A. Ethereum/Polygon/Avalanche等で発行・流通し、MetaMaskなど主要EVMウォレットで扱えます。

■ ニュース解説

JPYCの電子決済手段としての発行・償還プラットフォーム(JPYC EX)が2025-10-27に公開され、日本円に1:1で払戻し可能な円建てステーブルが本格稼働したため、円建てのオンチェーン借入・決済の実装余地が広がった。一方で当面の流動性は限定的で、制度運用と実需の立ち上がりが鍵となる。

投資家の視点: 需要が高い時期ほど金利は上がるため、LTVを抑えた保守的設計・変動金利の定期見直し・返済原資の確保・償還窓口の稼働確認をルーチン化したい。

※本稿は一般的情報であり投資助言ではありません。