▽ 要約

ステーブルコイン:USDe/Ethena採用で価格変動を抑えた運用を開始。

プロトコル:合成ドル基盤の活用で流動性と安定性を両立。

リスク管理:マルチシグや職務分離など内部統制を実装。

インパクト:上場企業によるDeFi活用の先行例として波及余地。

上場企業のホットリンクのステーブルコインDeFi運用は、第一弾でEthenaのUSDeを用い当期中に約6億円まで拡大する計画で、ボラティリティ回避と資本効率向上を両立するトレジャリー戦略であるため、投資家・規制当局・スタートアップの各層に具体的な示唆を与える。

投資対象の全体像と選定理由

価格連動性と市場浸透を重視したため、合成ドルUSDeとその基盤Ethenaを初回採用し、当期中に400万米ドル規模まで段階的に運用する方針となった。

USDeは米ドル連動を目指すステーブルコインで、Ethenaは現物と先物のヘッジ設計により安定性と資本効率のバランスを狙う次世代プロトコルである。主要CEXでの上場拡大やDeFi統合が進むなか、企業財務への実装可能性が評価された。

(参考比較)USDT/USDCは法定通貨裏付けの代表格で、送金・カストディ連携などエコシステムが確立している。USDeは新興ながら2025年に存在感を高め、活用先の拡大が続く。

USDe/Ethenaのポイント

合成ドルであるため銀行依存を抑えつつ、ヘッジを通じてドル連動を志向する設計が企業の運用要件と合致した。

USDeは2025年にかけて時価総額を伸ばし、主要取引所上場やDeFiでの利用拡大が進んだ。一方で設計上、先物市場やカストディ依存など特有のリスクも残るため、プロトコル選定と分散化の計画が重要となる。

代替ステーブルコインとの補完関係

ドル裏付け型のUSDT/USDCは流動性・決済基盤が強く、将来的な分散投資では候補となる。

用途別に「決済・出入金はUSDT/USDC、運用利回りと資本効率はUSDe」といった住み分けが現実的であり、運用拡大段階での併用余地がある。

リスク管理体制とコンプライアンス

内部統制を強化したため、マルチシグ、職務分離、定期レビューにより恣意的操作とオペレーショナルリスクを抑制している。

具体的には、資金移動権限の分散、トレード執行・会計処理・資金移動の分離、ログの完全記録により透明性を確保する体制で、スマートコントラクト不具合やハッキング、ステーブルコインの乖離に対する備えを整える。加えて、制裁・AML/CFTに抵触しない相手先・プロトコルのフィルタリングを徹底する。

日本の制度動向と整合性

2023年施行の改正資金決済法で国内ステーブルコインの枠組みが整い、2025年には金融庁のFinTech実証実験ハブでKYC対応型のDeFi実証が進んだため、企業のDeFi活用は「許可された参加者」による利用設計で現実解が見えた。

ホットリンクは海外拠点を活かしつつ、KYC・トラベルルール対応やウォレット管理の標準化を踏まえ、法令順守と実運用の両立を図っている。

他の日本上場企業のWeb3参入との比較

企業財務で暗号資産を扱う動きが多様化したため、ホットリンクは「安定資産×DeFi利回り」の路線で差別化している。

ネクソンは2021年に1,717BTC(約1億ドル)を保有資産に組み入れた長期戦略の先駆けで、価格変動リスクを取るアプローチ。一方、gumiはSBIと上場暗号資産の運用ファンドを組成予定で、ステーキングやDeFi活用を含む総合運用を掲げる。スクエニはNFT/ゲーム領域の事業活用が中心で、財務運用とは位置付けが異なる。

ホットリンクの独自性

マーケティング×データ解析の強みを背景に、Nonagon Capitalが運用・研究・事業化の循環を回すため、まず自社資金の安定運用で知見を蓄積し、将来の外部資金受け入れやコンサル・新規事業に展開できる構えがある。

「ボラティリティ回避」「十分な流動性」「堅実な利回り期待」を満たすプロダクト選定が運用設計の核となる。

業界インパクトと市場の受け止め

上場企業のDeFi活用は政策・会計・税務の論点を可視化したため、規制対話の具体化や企業間のベンチマーク形成が進むとみられる。

市場ではPTS材料として注目され、暗号資産コミュニティからは「企業のDeFi参入」の象徴事例として評価が広がった。将来は、会計区分、運用益の税務、インシデント時の開示ガイドラインなどルール整備の深化が期待される。

なぜ今か——タイミングと経営戦略

金利・市場成熟・規制整備が重なったため、ドル連動資産を基軸に低リスクで資本効率を高める判断に合理性がある。

同社は「研究→投資→事業化→社会実装」の循環を掲げ、Web3/AIの組み合わせによるデータ駆動の運用高度化も進める。小規模から始め知見を蓄え、拡張時のダウンサイドを管理する「段階的スケール」が採られている。

▽ FAQ

Q. USDeとUSDT/USDCの違いは?

A. USDeはEthenaが合成ドルを発行しヘッジで連動を狙う方式、USDT/USDCは準備資産裏付けで2025年に最大規模を維持。

Q. 運用規模とスケジュールは?

A. 2025年10月8日に開始し、当期中に総額400万米ドル(約6億円)へ拡大予定と公表されている。

Q. どのような内部統制が敷かれている?

A. マルチシグ、職務分離、ログ管理、定期レビューの各運用で、ペッグ乖離やハックに備える構成。

Q. 規制との整合は?

A. 改正資金決済法やFinTech実証実験ハブのKYC対応型DeFiの流れに沿い、海外拠点で法令順守を徹底。

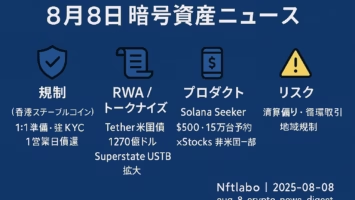

■ ニュース解説

上場企業によるDeFi運用開始が開示されたため、事実としてはUSDe/Ethenaを初回採用し当期中に約6億円へ拡大、背景としては市場成熟と制度整備が進展、一方で影響は会計・税務・規制対話の具体化と他社の追随可能性に及ぶ。

投資家の視点:運用はステーブルコイン中心でドローダウン管理を優先する設計と読み取れる。他方で、ステーブルコイン乖離やスマコン脆弱性、カストディ/先物市場依存など固有リスクは残るため、(1)運用先・カウンターパーティ分散、(2)鍵・権限・ログの厳格管理、(3)有事の開示プロトコル確認、(4)為替・税務の見積り更新をモニターしたい。

※本稿は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。

(参考:PR TIMES)