▽ 要約

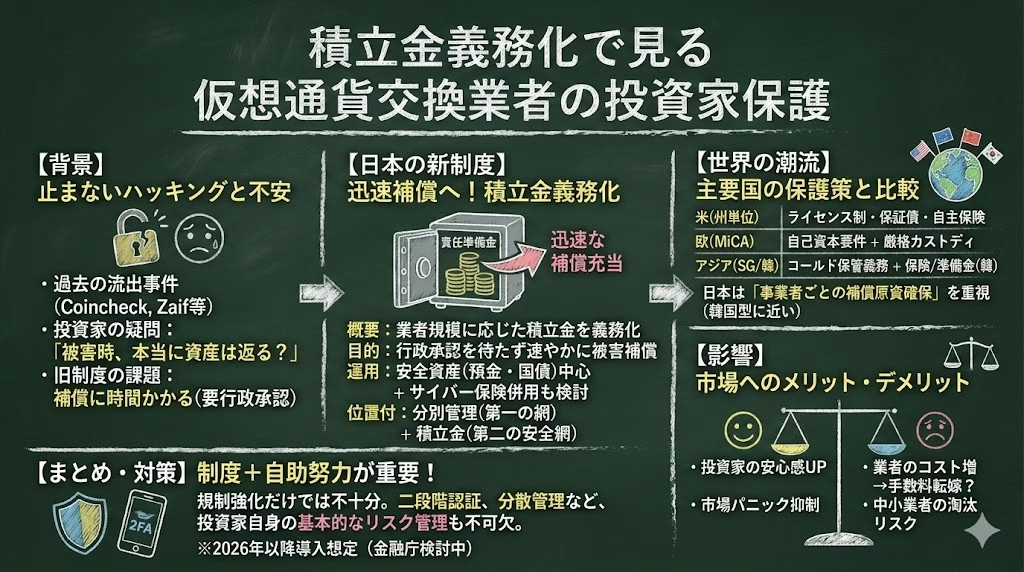

日本制度 積立金義務化でハッキング補償を迅速化

グローバル比較 米欧アジアの保険・準備金ルールを整理

投資家メリット 補償期待で参加ハードルと市場不安を低減

残る論点 コスト増と中小業者淘汰リスクのバランスが鍵

日本の仮想通貨交換業者への積立金義務化と各国の補償・カストディ規制を比較し、投資家保護の実効性とコスト・競争への影響を整理します。

日本でもたび重なるハッキングや破綻を踏まえ、「取引所で被害に遭ったとき本当に資産は返ってくるのか」という疑問は投資家に根強く残っています。こうした不安に対応するため、金融庁は仮想通貨交換業者に責任準備金の積立金義務化を導入し、他国と同様に事業者レベルでの補償原資確保を進めようとしています。本稿では、新制度の要点と主要国の投資家保護策、投資家および市場へのインパクトを三つの論点から解説します。

仮想通貨交換業者の積立金義務化と日本の制度設計

日本の新制度は、証券会社の責任準備金の仕組みを踏まえつつ、暗号資産特有のハッキングリスクに即した迅速な顧客補償を可能にすることを狙います。

金融庁が検討しているのは、暗号資産交換業者ごとに「責任準備金」に相当する積立金を持たせ、外部からの不正アクセスで顧客資産が流出した場合に行政承認を待たず速やかに補償へ充当できるようにする枠組みです。現行の金融商品取引法では、証券事故の補償に使う責任準備金は業者側に違法・不当行為がない限り個別の承認が必要であり、スピードが要求されるサイバー攻撃への対応には適合しにくい構造でした。

新制度では、Coincheck事件やZaif事件など過去の流出事例を踏まえ、業者規模や顧客預かり資産残高に応じた積立水準を数値基準として設ける方向性が想定されています。積立対象資産は銀行預金や国債などの安全資産を中心に構成し、高い換金性と信用リスクの低さを両立させることが求められます。また、積立金の代替・補完としてサイバー保険への加入を認め、準備金と保険を組み合わせて補償原資を確保できる柔軟な設計とする案も検討されています。

制度導入の背景には、「事後的な資金調達ではなく、事前に業者自身が補償原資を確保しておくべきだ」という問題意識があります。Zaif事件では運営会社の自己資本だけでは補填しきれず、他社からの支援に依存したことが当局でも課題視されました。こうした反省から、交換業者に一定水準の資本と流動性を求める発想が強まっています。

あわせて、日本は暗号資産を資金決済法から金融商品取引法の枠組みに本格的に移行させ、証券と同様にインサイダー規制や開示義務を適用する方向で議論を進めています。既に資金決済法上は顧客資産の分別管理が義務化されていますが、積立金義務化は「損失発生時に誰がどこまで負担するか」を明確にする第二層の安全網として機能することが期待されます。

主要国の投資家保護策と日本の位置付け

米欧アジアでは公的なペイオフ型基金こそ未整備なものの、自己資本・保険・カストディ規制を組み合わせて取引所リスクの低減が図られています。

米国では、銀行預金に対するFDIC保険のような暗号資産向けの連邦レベルの補償制度は存在しませんが、ニューヨーク州のBitLicenseをはじめ多くの州で送金業ライセンス制が導入されています。ライセンス取得業者には顧客の利益のための保証債や信託口座の維持が求められ、大手取引所の多くはホットウォレットのハッキングをカバーするサイバー保険に自主的に加入しています。ただし破綻時の具体的な補償範囲は取引所ごとに異なり、統一的な公的セーフティネットはありません。

欧州連合(EU)は、犯罪被害者補償基金のような公的基金の創設には慎重である一方、MiCA(Markets in Crypto-Assets)規則により暗号資産サービス事業者(CASP)へ統一ライセンス制を敷き、自己資本要件とカストディ規制を導入しました。多くのCASPには5万〜15万ユーロ程度の最低自己資本が求められ、ステーブルコイン発行者には準備資産と連動したより厳格な流動性・自己資本規制が課されます。これにより、ハッキングや倒産時の顧客保護を「予防」と「財務健全性」の両面から高めるアプローチを取っています。

アジアでは、シンガポールと韓国が象徴的です。シンガポール金融管理局(MAS)はデジタル決済トークンサービス業者に対し、顧客暗号資産の少なくとも90%をコールドウォレットで保管し、信託構造で分別管理することを求めています。保険加入の義務化までは踏み込まず、カストディルールとリスク開示の徹底で投資家保護を図る設計です。

一方、韓国の仮想資産利用者保護法は、顧客資産の80%以上をコールド保管する義務に加え、ホットウォレット残高の少なくとも5%相当額の保険加入または準備金積立をVASPに義務付けました。主要取引所には30億ウォン、中小事業者には5億ウォン程度の最低補償額も設けられ、事業規模に応じて月次で必要額を見直す仕組みとなっています。

香港やドバイなどの金融センターは、ライセンス条件としてカストディ保険の加入や高いコールドウォレット比率を求めることで、「保護水準の高さ」を前面に打ち出しています。香港ではコールド保管比率98%とホットウォレットの犯罪保険カバーを求める厳格な方針が示され、ドバイのVARAはカストディ保険に加え、専門職責任保険やD&O保険を含む包括的な保険加入を要求しています。

こうした国際比較の中で、日本の積立金義務化は、韓国型に近い「事業者ごとの補償原資確保」を重視するアプローチと位置付けられます。一方で、MiCAのような包括的枠組みやMAS型のカストディ規制とも整合させる必要があり、グローバル・スタンダードとの接続が今後の焦点になります。

関連:Japan Cold Wallet構想の全貌:狙いと課題

投資家・市場への影響と今後の注目点

積立金義務化は投資家の安心感と市場の安定性を高める一方で、コスト増や中小業者の淘汰といった副作用を伴う可能性があります。

投資家にとって最大のメリットは、「取引所でハッキング被害が発生しても一定の補償が見込める」という期待が高まることです。Mt.Gox破綻やCoincheck事件では、巨額の損失が長期間宙に浮き、一部は今なお完全には解決していません。あらかじめ十分な補償原資が確保され、発生時に迅速な支払いが行われると分かれば、初心者や慎重な投資家層にとって心理的ハードルは大きく低下します。

また、システミックリスクの観点でも、補償枠の存在はマーケット安定化に寄与します。従来は大規模流出が報じられるたびに、他社からの資金引き出しやパニック売りが連鎖し、市場全体が急落する局面がありました。取引所が十分な積立金や保険を持ち、「何かあっても一定額は返ってくる」と投資家が理解していれば、慌ててポジションを解消するインセンティブは弱まり、過度なボラティリティを抑制できる可能性があります。

一方で、積立金や保険料は交換業者にとって固定費に近い負担となり、収益を圧迫します。マージンが薄いスポット取引ビジネスでは、コスト増を取引手数料の引き上げやスプレッド拡大という形で投資家に転嫁する動きが出ることも想定されます。韓国では資本要件や保険義務の強化を契機に中小VASPの統廃合が進んだと指摘されており、日本でも同様に、市場が少数の大手に集約される可能性は否定できません。

事業者数が減ればセキュリティ水準やコンプライアンスは高まりやすいものの、競争が弱まり手数料やサービスの柔軟性が損なわれるリスクもあります。金融庁は制度設計段階で業界の意見を踏まえ、「非現実的な負担水準」を避けるとしていますが、最終的な影響は各社のビジネスモデルと競争環境に左右されます。

投資家の取引所選好にも変化が生じるでしょう。国内登録業者には積立金義務や分別管理が適用される一方で、海外の無登録業者は多くの場合こうした保護がありません。補償制度の有無が「安心して預けられるかどうか」の分かりやすい基準となれば、日本居住者がリスクの高い無登録業者に資産を移す動きは抑制される可能性があります。

今後の注目点としては、①積立水準や保険要件の具体的な数値、②中小業者への経過措置や支援策、③MiCAや韓国法制など国際ルールとの整合性、④開示ルールを通じた投資家への情報提供のあり方、の四点が挙げられます。特に投資家の側からは、「どの取引所がどの程度の補償枠とカストディ体制を持っているか」を比較できる形での開示が重要になるでしょう。

最後に強調すべきは、規制強化が投資家の自己防衛を不要にするものではないという点です。二段階認証やハードウェアウォレットの活用、過度なレバレッジの回避、資産の分散といった基本的なリスク管理は依然として不可欠です。積立金義務化は、こうした自助努力と組み合わさって初めて、暗号資産市場の持続的な成長と投資家保護の両立を支えるインフラとなります。

▽ FAQ

Q. 日本の積立金義務化制度はいつから導入される予定ですか?

A. 金融庁は2025年に制度設計を進めており、2026年以降の金融商品取引法改正に合わせた導入が想定されていますが、具体的な施行時期は国会審議で確定します。

Q. 韓国の仮想資産利用者保護法で義務付けられる保険・準備金額は?

A. 韓国の仮想資産利用者保護法では、2024年7月施行時点でホットウォレット残高の少なくとも5%、かつ法定通貨マーケットを持つ主要取引所で30億ウォン以上の保険金または準備金の確保が求められています。

Q. シンガポールのMASはどの程度のコールドウォレット保管を求めていますか?

A. シンガポール金融管理局(MAS)は2024年改訂ガイドラインで、DPTサービス業者に顧客暗号資産の90%以上をコールドウォレットで保管し、信託構造で分別管理することを求めています。

Q. EUのMiCAで暗号資産サービス事業者に課される自己資本要件は?

A. MiCAでは取扱サービスに応じ、暗号資産サービス提供者(CASP)に5万〜15万ユーロ程度の自己資本を求め、一部の取引プラットフォームやステーブルコイン発行体にはそれ以上の水準を課しています。

Q. 投資家が取引所選択で確認すべきポイントは何ですか?

A. 2025年時点では登録済み交換業者かどうか、積立金や保険の有無、コールドウォレット比率、手数料やレバレッジ上限などを比較し、自身のリスク許容度と合致するか確認することが重要です。

■ ニュース解説

日本を含む各国が仮想通貨交換業者に積立金や保険、厳格なカストディ規制を課し始めたため、ハッキング時の補償は強化される一方で事業コストと参入障壁も高まっています。投資家保護の観点からは、事業者ごとの自己資本・補償枠を前提にしつつ、市場リスクと事業者リスクを分離して評価することが求められます。

投資家の視点:登録業者かどうか、積立金や保険の内容、コールドウォレット比率や内部統制の開示状況を確認しつつ、過度なレバレッジや単一取引所への集中を避けるなど基本的なリスク管理を徹底することが現実的な対応と考えられます。

※本稿は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。

(参考:日本金融庁)