▽ 要約

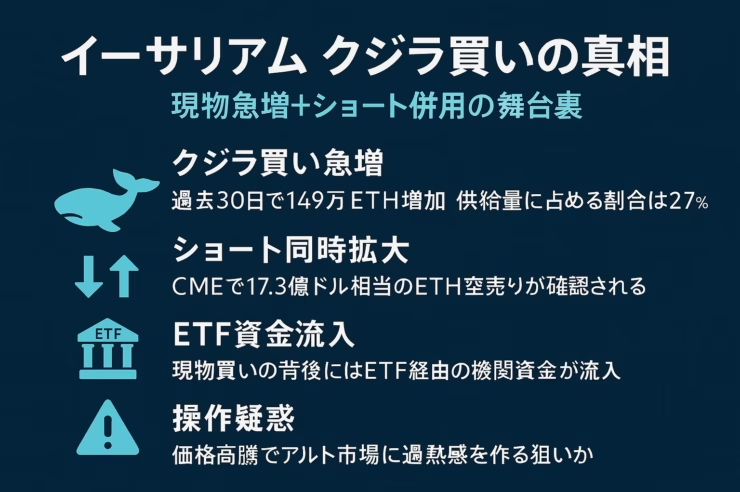

クジラ買い急増:過去30日で149万ETH買い増し、供給27%に到達

ショート同時拡大:CMEで17.3億ドル規模のETH空売りが集中

資金調達狙い:現物ETF流入とベーシストレードが背景

操作疑惑:クジラは価格高騰を演出しアルトバブル誘発を狙う説も

規制リスク:米司法省は類似操作を市場撹乱行為として摘発

イーサリアム クジラ買いが価格を押し上げる一方で、同じ大口が先物ショートを積み増しています。この矛盾は市場操作なのでしょうか。この記事では事実データを精査し、仮説の妥当性と投資家が得られる示唆を解説します。読むことで「強気相場の裏側」を理解し、リスク管理に役立てられます。

クジラ買いとショート増加の実態

大口アドレスは現物買いと先物ショートを同時進行し、ベーシストレードで利回りを狙っている。

過去30日で1,000~100,000ETH保有層が約149万ETHを買い増し、総量4,161万ETHへ。一方CMEでは17.3億ドル相当のショート建玉が観測され、ネットポジションはショート超過この組み合わせは資金調達利回りを得る典型的な裁定取引と一致する。

ETF流入が現物買いを加速

ETF経由の機関マネーがクジラの現物需要を刺激。

6月末にETH ETFへ4.21億ドル流入し連続最高を更新現物市場の厚みが増し、クジラは流動性を利用して大量取得しやすい環境が整った。

先物ショートはヘッジか操作か

ヘッジ目的が主流だが、踏み上げ演出の余地も残る。

Binance分析ではアドレス0x8c58が15倍レバで18,394ETHを空売り。下落すれば利益、上昇なら現物益で相殺する構造。だが踏み上げが起こればショート清算が連鎖し価格を一段と引き上げうる。

価格操作疑惑の論点

証拠は状況証拠にとどまり、断定は困難。

Ethereum共同創業者ラビン氏は「クジラは弱気投資家を振り落とす」と指摘。トレーダーHsaka氏も偽装注文によるショートハント常態化を批判。しかしBeInCryptoは「大半は裁定取引であり、操作ではない」と反論。

フィラデルフィア連銀の統計的示唆

研究では「大口増加→価格上昇」の因果が示唆され、小口は逆方向に動く。これは大口の影響力を裏付けるものの、違法操作を即示すものではない。

ETH高騰とアルトバブルの相関

歴史的にはETH/BTC上昇後にアルト市場が爆発的成長。

2017年・2021年ともETH優位期にアルト時価総額がそれぞれ約9,000%・18万%拡大。現在のETH上昇が同様のシナリオを再演するか注目される。

類似操作の過去事例と規制動向

スポーフィングやウォッシュトレードは摘発事例が増え、規制リスクが高い。

Lexologyは「クジラウォール」による偽装注文を解説。米司法省は2024年に暗号ポンプ&ダンプ関係者を起訴し、資産没収を実施。仮に現行動が操作と立証されれば刑事・民事責任が伴う。

▽ FAQ

Q. クジラ買いとショート併用の利点は? A. 資金流入時の上昇益を取りつつ、先物で下落リスクを相殺できる点。約17億ドル規模で実施。

Q. ETH急騰がアルトバブルにつながる根拠は?

A. 2017・2021年にETH/BTCが上がるとアルト時価総額が数千%拡大した実例がある。

Q. 価格操作と裁定取引の違いは?

A. 裁定は公開市場で価格差を利用、操作は偽装注文等で価格を意図的に誤導する行為。

Q. 規制当局の対応は?

A. 2024年の米司法省摘発のように、ウォッシュトレード等が証明されれば刑事罰の対象。

Q. 投資家が取るべき行動は?

A. 急騰時にFOMO買いせず、デリバティブ建玉バランスと資金流入データを監視しリスク調整。

■ ニュース解説

クジラの行動は裁定取引と疑われる操作の境界上にある。ETF流入が追い風となる一方、規制圧力は強まる。投資家はオンチェーン資金移動とデリバティブ建玉の乖離を定点観測し、流動性収縮局面での急変動に備えるべきだ。

(出典:Federal Reserve,公式X,Binance Research)