【要約】

・Solanaを中心に、新興Launchpadプラットフォームが活況。AI AgentやMEME、SocialFi分野への関心が高まる

・「イタリア山海経」に代表される抽象文化系のMemeコインが再注目され、海外SNSを席巻

・Binance Walletが第14期TGEを実施予定、対象はB² Network

・ビットコインの取引所残高が7年ぶりの低水準に、機関投資やETF資金流入が指摘される

・HashKey Exchangeが世界最高水準の保険カバーを実装し、安全性を強化

・イーサリアム基金会(EF)のリーダーシップ刷新で、研究強化や外部組織との連携が加速

・各国で暗号資産衍生品の規制が整備され始め、EU・米国・ドバイなどが金融商品とみなし厳格管理

・BitgetのVOXEL取引における高頻度トレード騒動が物議を醸す

Solana発 新興Launchpadが続々登場:MEME・AI Agent・SocialFiも活況

Solanaエコシステムは近年、新たなトークン発行プラットフォーム(Launchpad)のラッシュに沸いています。代表的なものとして挙げられるのが「LaunchLab」や「Letsbonk.Fun」などで、これらは多様なカスタマイズ設定や迅速な流動性提供を特徴としています。

Raydiumが4月中旬にリリースしたLaunchLabは、JustSendIt方式によるシンプルなトークン発行や、特別報酬プールの設置など、エコシステムの活性化を狙ったユニークな仕組みを備えています。またLetsbonk.FunはMEMEコイン「BONK」コミュニティが関与しており、クリック数回で手軽に代替通貨を作れる利便性が注目を集めています。

さらに、AI AgentやSocialFi領域もLaunchpadで活発化しており、Swarms LaunchPadやArc Forgeといった人工知能系プロジェクトの代币化プラットフォームも登場。Solanaは「発射センター」と呼ばれるほど、複数の新興Launchpadを通じて多角的なトークンエコシステムを形成している状況です。

抽象文化Memeコインの台頭:イタリア山海経など“Tungtungtung”が話題

短文動画やSNSで注目される「イタリア山海経」や「Tungtungtung」など、一見すると奇抜で無意味に見えるMemeコイン群が暗号資産市場でも人気を博しています。

とりわけ、巨大な白鮫がスニーカーを履く「Tralalero Tralala」や、棒人間「TungTungTung(Sahur)」、戦闘機と合体したワニなど、独特のAI生成イメージや音声が特徴的です。

これらの“Meme”は単なるふざけや風刺にとどまらず、「抽象的な世界観によるストレス発散」「短時間でのバイラル拡散」など、新たなエンタメとして拡大。実際にブロックチェーン上でトークン化され取引される動きも活発で、市場規模が数十万ドルから数百万ドルに至るケースも生じています。

Binance Walletが第14期TGEを開始へ:B² Networkに注目

暗号資産ウォレットサービスのBinance Walletは、第14期の独占TGE(Token Generation Event)を4月30日に実施すると発表。今回の対象は「B² Network」で、PancakeSwapを通じて行われる予定です。

同時に、Alpha Pointsと呼ばれる独自の参加条件が提示される見込みで、既定の門槛を超えたユーザーのみが販売に参加できる仕組みとなっています。プラットフォーム側は、TGE参加者限定の追加特典や今後のマーケティング計画も予告し、投資家の期待を集めています。

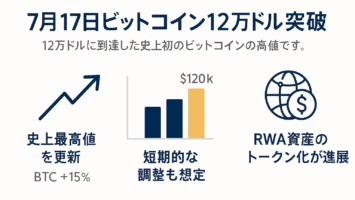

ビットコイン取引所残高が7年ぶり低水準:ETF・機関投資が牽引か

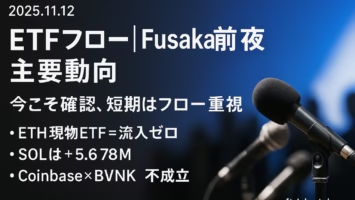

暗号資産分析プラットフォーム各社のデータによると、ビットコインが取引所に保管されている残高が過去7年間で最も低い水準まで減少しています。投資家がカストディを自身で行うケースが増えたほか、ビットコイン現物ETFの資金流入やマイクロストラテジーなど企業の長期保有姿勢が背景とみられます。

一方で、ビットコインに代わる避難先としてイーサリアムや一部のAI関連トークンに資金が流れているとの指摘もあります。市場関係者の間では「供給が限られたBTCが中長期的に価格上昇圧力を得る」との見方が一定数ある一方、マクロ経済や金融政策の動向次第で変動が大きくなるリスクも懸念されています。

HashKey Exchange、保険カバー世界トップ水準でセキュリティ強化

香港を拠点とするHashKey Exchangeは、仮想通貨取引プラットフォームとしての保険カバー規模が世界最大級になったと発表しました。同社はOneDegreeをはじめとする複数の国際的保険会社と提携しており、ユーザー資産の安全性を高めるとともに、香港証券先物委員会(SFC)の要件を積極的に順守しています。

HashKey Exchangeは安全性を最優先し、銀行グレードのコールドウォレット管理や独自の内部統制を敷くことで、複数の国際認証を取得。取引高も月次6000億香港ドルを超え、香港におけるリテール向け暗号資産取引の有力企業として台頭しています。

イーサリアム基金会のリーダーシップ刷新:研究強化と多元化戦略

2025年3月、イーサリアム基金会(EF)は大幅な人事改革を実施し、Aya Miyaguchi氏は会長職に就任、新任の共同エグゼクティブ・ディレクターとしてHsiao-Wei Wang氏とTomasz Stańczak氏が指名されました。

これにより、ビタリック・ブテリン氏(Vitalik Buterin)はより深い研究・提案活動に注力できる体制へ移行。研究組織の細分化や、PSE(暗号技術・ゼロ知識証明チーム)の充実などにより、イーサリアムの技術発展とコミュニティ支援をさらに推進する方針です。

また、Tomasz氏はNethermindでのクライアント開発経験を活かし、高度な技術と管理ノウハウを持ち合わせる人物として期待されています。今後はEtherealizeなど民間企業とも連携し、より実務的・応用的なブロックチェーン利用を模索するとされています。

グローバル規制の対比:暗号資産デリバティブは「賭博」か「金融商品」か

欧米やアジア各国が暗号資産デリバティブを「金融商品」と位置づける傾向を強める中、中国大陸など一部地域では、証拠金取引や先物に近い「永続型契約(パーペチュアル・スワップ)」を「オンライン賭博」とみなす動きも散見されます。

一方、米国CFTCはビットコインなどを「商品(Commodity)」として扱い、EUはMiCAとMiFID IIによって暗号資産デリバティブを包括的に規制。シンガポール、ドバイ、香港では特定のライセンス制度や適格投資家限定措置を設け、投資家保護とイノベーションの両立を目指しています。

このように、国ごとの法制度や司法解釈が大きく異なるため、取引所や投資家はグローバルな規制リスクに注意が必要となっています。

BitgetのVOXEL取引騒動:高頻度トレーダーと取引所の対立

4月下旬にBitgetで行われたVOXELトークンの取引において、一部の高頻度トレーダーが数千万ドル相当の利益を得たとして物議を醸しています。該当トレーダーは「取引所のシステムバグではなく公平な取引による正当な利益」と主張し、一方で取引所側は「不自然な急騰急落に便乗した不当利得」として大半の資金を回収する動きを見せました。

Bitgetは当事者のアカウントを凍結し、法的手段も辞さない構えを示す一方、当該トレーダーは「正当なアルゴリズム取引であり、資金は返還義務がない」と反論し、弁護士を立てて訴訟を検討しています。

同事件を通じ、取引プラットフォームの流動性管理やマーケットメイキング上の脆弱性に対する議論が高まりつつあり、ユーザー保護や市場健全性に焦点が当たっています。

ニュースの解説

今回の一連ニュースは、暗号資産市場が依然として高い投機性と多様性を抱えながらも、徐々に制度整備や大手プレイヤーの参入が進んでいる現状を示唆しています。Solanaを軸にしたLaunchpadの活況は、MEMEやAI分野と掛け合わせた新たなユースケースを切り拓く動きが顕著です。一方、「意大利山海经」をはじめとする抽象Memeコインの高い拡散力は、短期的な投資とエンターテインメントの境界が曖昧になっている現象を反映しています。

また、イーサリアム基金会のリーダーシップ刷新にみられるように、より本格的な研究開発や複数ステークホルダーとの協働がブロックチェーン分野全体で加速していることも注目点です。世界各国の規制アプローチは「金融商品として正面から扱う国」と「ギャンブル的要素が強いとみなす地域」で大きな隔たりがありますが、EUや米国を中心に金融商品としての整備が標準化しつつあり、取引所と高頻度トレーダーのトラブルも今後は法令に基づいて判断される局面が増えるでしょう。

暗号資産全般の成熟度が高まる中で、投資家・事業者ともに「技術革新」と「規制遵守」の両立が不可欠になってきています。特に、安定性を求めるユーザー層の増加に応じて、HashKey Exchangeのように保険カバーを強化する事例も増えると考えられます。今後もグローバルな視点での法整備の動向とともに、革新的なプロジェクトが持つ潜在力に注目が集まる見通しです。