▽ 要約

概要:ゆうちょ銀行が2026年度に預金トークンDCJPY導入へ

仕組み:銀行預金1円=1DCJPY、即時に円へ償還可能

利用:ST・NFT・環境価値の即時DVP決済に対応

制度:改正資金決済法の枠組みで安全性と相互運用を両立

個人の疑問は「DCJPYは何が新しいのか、何に使えるのか」だが、答えは「銀行預金をトークン化してWeb3と既存金融を橋渡しする基盤」であり、ゆうちょ銀行 DCJPYによりSTやNFT決済が即時・安全に可能となるため、預金活性化と利用体験の刷新が見込める。

DCJPYの仕組み(二層構造と発行)

銀行の厳格なKYC・AMLを活かすため許可型チェーンを採り、発行銀行が預金を裏付けに1円=1DCJPYで発行・償還するため、安全性と即時性を両立できる。

DCJPYはディーカレットDCPの「DCJPYネットワーク」上で運用される許可型ブロックチェーンで、銀行等の「金融ゾーン」と企業サービスの「ビジネスゾーン」を相互接続する二層構造を取る。金融ゾーンで銀行が預金債務をトークン化し、ビジネスゾーンでSTやNFT等の資産とスマートコントラクト連携による決済・業務処理を実行する。

ゆうちょ銀行の利用者は、既存の貯金口座にDCJPY用口座を紐付け、希望額をDCJPYへ交換し、必要時に即時で円預金へ戻せる見込みだ。

相互運用性はIBC等の外部接続機構で担保され、将来的な他チェーンや既存決済ネットワークとの連携拡張が想定される。

金融ゾーンとビジネスゾーン

銀行の台帳管理を中核に、資産・契約の自動執行を行うビジネスゾーンを接続するため、プログラム可能性と規制準拠の両立が図られた。

金融ゾーンは銀行が残高管理・発行・償還を担う領域で、既存の銀行勘定・接続基盤と親和性が高い。一方ビジネスゾーンは、企業がNFTやST等を発行し、請求・検収・権利移転と支払い(DCJPY)をスマートコントラクトで連動させ、業務自動化と決済同時履行(DVP/PvP)を実現する。

発行主体と運用体制

銀行が発行主体となるため信用補完が効き、プラットフォーム事業者は決済代行機能を提供することで参入障壁を下げる。

DCJPYは参加銀行ごとに発行され、銀行預金の延長として管理・保管される。ディーカレットDCPは決済代行ライセンスを有し、企業は自ら発行者ライセンスを取得せずともネットワーク上の送金・決済機能を利用できる。

セキュリティと信頼性

許可型BFT系合意と最終性確保によりフォークや二重支払いを抑え、トレーサビリティと改ざん耐性を確保する。

KYC/AMLや利用者保護は銀行基準に従い、全取引は不可逆に記録される。障害時の継続性はノード冗長化・最終性モデルで担保され、実運用向けのスループット設計が進む。

ゆうちょ銀行の導入目的(預金活性化と若年層の取り込み)

巨額預金の可動化を図るためトークン化預金を導入し、デジタル資産へのアクセスを容易にすることで休眠資金の循環と若年層の利用拡大を狙う。

ゆうちょ銀行は約1.2億口座・約190兆円の貯金残高を抱える最大級の預貯金機関で、DCJPYにより証券・NFT決済と円建て即時償還の利便性を提供し、低稼働預金の活性化とスマホ中心の利用体験で若年層を取り込む戦略だ。自治体給付の即時配布など公共分野での活用余地もある。

金融商品取引への適用(ST/NFT/環境価値)

スマートコントラクトで原則即時のDVP決済が可能になったため、社債等の受渡リードタイム短縮や事後リスクの低減が見込まれる。

国内ではデジタル社債・デジタル債の決済検証でDCJPYの適用が進み、引渡と支払いの同時履行によりT+数日からT+1~T+0への短縮が実証段階に入った。NFTやゲーム内資産、環境価値(非化石証書等)の決済にも展開され、GMOあおぞらネット銀行発行のDCJPYで環境価値取引の本番検証が開始されている。将来的には不動産小口、IP、商品券等の広範なトークナイゼーションで決済基盤として機能する見通しだ。

日本の政策・制度の中での位置づけ(CBDCとの補完・他行動向)

民間の預金トークンはCBDCと競合ではなく、役割分担で補完し合うため、二本立てでの社会実装が現実的だ。

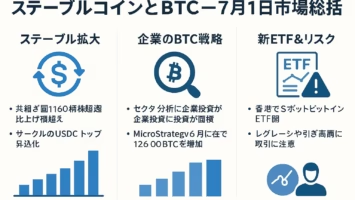

日銀は一般型CBDCのパイロットを継続しつつ「現時点で発行計画なし」とするが、2026年前後に判断の可能性が語られてきた経緯もある。他方、三菱UFJ信託のProgmat Coin等、信託型・銀行型の円建てステーブルコイン基盤も整備が進む。SBI等はクロスチェーン決済やRWAトークンの実装で民間主導のトークン経済圏を拡大させている。

法制度・規制の見通し(資金決済法/電子決済手段)

改正資金決済法で電子決済手段の枠組みが整備されたため、発行者・仲介者の登録とKYC/AML・利用者保護の要件が明確化された。

銀行発行のDCJPYは「預金のトークン化」であり、広義には銀行型ステーブルコインに相当するが、既存預金と同等の償還・保護が前提となる。2025年にはJPYCが資金移動業登録を取得し、日本初の円建ステーブルコイン発行へ前進するなど、民間発行体の参入が加速。税務・会計・障害対応や相互運用の標準化は、普及フェーズに向けた継続課題となる。

▽ FAQ

Q. DCJPYはいつから使える?

A. ゆうちょ銀行は2026年度導入計画。まず預金1円=1DCJPYで交換・償還し、STやNFTの円建て即時決済に対応する見込み。

Q. ゆうちょ銀行の規模は?

A. 2025年3月末で通常貯金口座約1.2億、貯金残高約190兆円。大規模基盤がDCJPYの初期普及に有利。

Q. どのネットワークで動く?

A. IIJグループのディーカレットDCPが提供する許可型「DCJPYネットワーク」。金融ゾーンとビジネスゾーンの二層構造。

Q. 何に使われる想定?

A. デジタル社債等のST即時DVP、NFT・環境価値の決済、自治体の給付配布や地域マネーなど多用途で拡張。

Q. CBDCとはどう違う?

A. DCJPYは民間銀行の預金債務(商業銀行マネー)。CBDCは日銀債務(中央銀行マネー)で、小売決済等で補完関係。

■ ニュース解説

ゆうちょ銀行が2026年度にDCJPY導入を検討するため、国内最大級の預金と口座基盤をWeb3決済へ接続できる一方で、制度整備・相互運用・障害時対応の実装が普及速度を左右する。

投資家の視点:民間の預金トークンはSTや環境価値のDVP即時化でオペリスクと運転資金拘束を下げ得る。短期では参画銀行・商品ラインナップ・API標準化の進捗、法令・監督指針の追加改正、CBDCの判断時期を定点観測し、実需(発行額・決済件数・T+短縮効果)のKPIでトラクションを評価したい。

※本稿は投資助言ではありません。

(参考:DeCurret DCP,IIJ,日本銀行)