▽ 要約

政策:石破内閣がWeb3推進と制度整備を示した。

税制:20%分離課税案や損失繰越が具体化。

市場:ヘイズ氏は強気継続〜2028年を予測。

技術:分散型金融・L2・BTC基盤拡張が焦点。

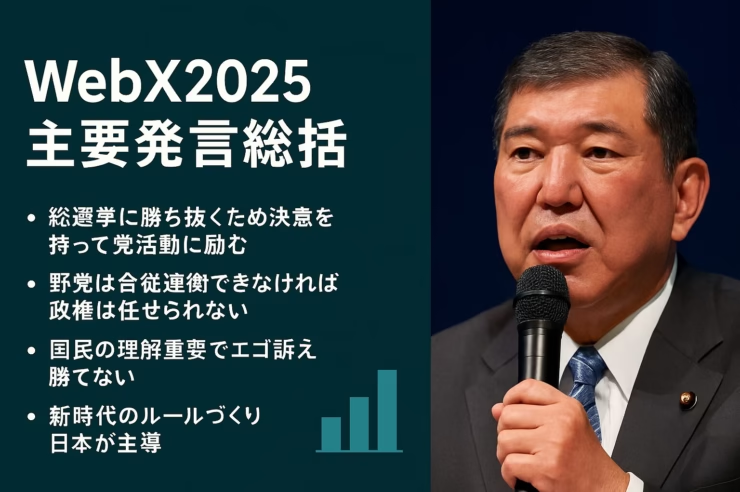

イベントの熱気の中で何が本当に重要だったのか——読者の疑問に答えるため、本稿は「WebX2025主要スピーカー発言総括」を提示する。結論は、日本の政策推進と国際協調が市場拡大の土台となり、ステーブルコインとDeFiが中核テーマに浮上した。

政策・規制の潮流

日本の首相・閣僚と米当局者が制度整備を前進させる一方で、税制と越境規制の整合が投資家保護と成長の鍵となった。

石破茂首相は開会挨拶で、Web3・半導体・AI・宇宙など先端分野の推進を強調し、人口減少や地域活性の課題にデジタルの力で挑む姿勢を示した。加藤勝信財務相は基調講演、武藤容治経産相と平将明デジタル相も登壇し、産業振興と実装の後押しに言及。米CFTCのキャロライン・ファム氏は国際協調的な枠組み作りの重要性を説いた。

日本政府の姿勢(石破・加藤・武藤・平)

首相が先端産業の推進を掲げ、財務・経産・デジタル各大臣が支援と実装を進める方針を示した。

石破首相は地政学リスク下での成長戦略としてデジタル産業を重視し、東京一極集中が婚姻率・出生率を下げる悪循環を断つ構想に触れた。加藤財務相は金融行政の立場から産業育成の重要性を示し、武藤経産相はユースケース創出と海外誘致、平デジタル相は行政実装・データガバナンスを論じた。

税制・法制度の焦点(片山さつき)

暗号資産の金融商品的な再分類と20%分離課税の方向性が示され、2026年適用や損失繰越の議論が具体化している。

自民党金融調査会長の片山氏は、現行の最大55%課税からの見直しとして、金融商品取引法の枠組みを活用した分離課税化に言及。制度設計では3年の損失繰越やETFに関する論点も俎上に載る見通しで、国内投資環境の整備が焦点となる。

国際連携(CFTC・キャロライン・ファム)

米CFTCは越境デジタル資産の枠組み整備を訴え、市場育成とイノベーション阻害回避のバランスを重視すると示した。

ファム氏は、日米当局の対話を前提にステーブルコインやデリバティブ監督の整合性を高める必要性を強調。ルールの明確化は流動性の定着と投資家保護に資するという立場だ。

市場・技術の見取り図(ステーブルコイン/DeFi/BTC・ETH)

米ステーブルコイン政策の拡大が金利・国債需要に波及するため、DeFiと決済インフラが中核テーマとして浮上した。

アーサー・ヘイズ氏は、米国の国家戦略としてのステーブルコイン推進がユーロダラー資金を自国のエコシステムに取り込み、国債需要と金利低下を通じ市場を押し上げると分析した。

アーサー・ヘイズのマクロ論点

ユーロダラー資金のステーブルコイン化で供給10兆ドルとFF2%が想定され、2028年まで強気が続くとした。

ヘイズ氏は、発行体の準備金が米国債買いを支える構図を指摘し、資金はDeFiへ流入しやすいと説明。注目分野としてイールド設計や分散型取引の高度化を挙げ、市場機会は「100年に一度」と強調した。

参考—氏が挙げた新興プロジェクト

Ethena、Hyperliquid、Ether.Fi、Codexの4件が言及され、ステーブルコイン保有者への利回り提供など革新的モデルが台頭している。

国内決済に向けたステーブルコイン活用(SBI・北尾吉孝)

北尾氏は規制順守型の円建てステーブルコイン決済網構築に言及し、金融グループの顧客基盤を活かす戦略を示した。

改正資金決済法の枠組みを前提に、低コスト・高速決済を実現する決済プラットフォーム構想が語られた。既存のJPY連動トークンとは異なるアプローチをとり、法令遵守と社会実装の両立を重視する方針だ。

DEXとイーサリアムの進化(Uniswap/Ethereum)

UniswapのAMMとL2拡張で手数料低減が進むため、DEXの流動性とユーザビリティが主流市場に接近している。

ユニスワップは累計3兆ドル超の取引処理を謳い、ETH-ステーブルの主要ペアでCEX並みの流動性を強調。イーサリアム財団は2025年に宮口あや氏がPresidentに就任し、L2・ZK・DAOなどの社会実装を支える体制強化を示した。

ビットコイン基盤の拡張(Adam Back/L2)

PoWの検閲耐性とL2の進展により、ビットコインは価値保存とスケーラビリティの両面で拡張が進むとされた。

「Bitcoin Operating System」の講演では、Liquidやライトニング等のレイヤー2が高速・安価なトランザクションや高度な機能実行を後押しする方向性が示された。

取引所・創業者の視点(CZ/Justin Sun)

CZやジャスティン・サンはコンプライアンスと地域戦略を強調し、長期的なルール整備が信頼性を高めると述べた。

取引所やパブリックチェーンの運営者は、規制受容とイノベーションの両立を前提に、日本やアジアでの事業機会を論じた。

公共分野・AI統合(オードリー・タン/行政DX)

行政・民主主義・メディアがWeb3で再設計されるため、AIとの統合と情報・マネーの融合が新たな制度設計を要する。

台湾のオードリー・タン氏は、分散型技術が市民参加と透明性を高めると指摘。日本でもデジタルIDやスマートコントラクトの行政利用、AI×Web3によるガバナンスの更新が論点となった。北尾×堀江の対談では、情報流通の分散化とトークンエコノミーの接続が示された。

▽ FAQ

Q. 石破首相は何を強調した?

A. 2025年8月25日、WebX2025開会でWeb3等の先端産業推進と人口減少対策への活用を表明。

Q. 税制見直しの要点は?

A. 暗号資産を金融商品枠組に移し20%分離課税化、損失繰越3年などを2026年導入案とする動き。

Q. ヘイズ氏の強気根拠は?

A. ステーブルコイン供給10兆ドルとFF2%想定で、DeFiに資金が流入しやすいとの見立て。

Q. SBIの構想は何が違う?

A. JPYC等と異なる設計で円建て決済網を構築、規制順守と社会実装を重視するとした。

Q. 海外規制当局の論点は?

A. CFTCが越境ルール整合と市場育成の両立を強調、国際協調で安定的な流動性確保を図る。

■ ニュース解説(中立)

首相・閣僚・海外当局者が政策整備と市場拡大を同時に語ったため、税制改革とステーブルコイン普及が短中期の最大ドライバーとなる。

日本のトップリーダーがWeb3推進を明言し、米CFTCが越境枠組を議論するなか、国内では20%分離課税や損失繰越など制度化が進み、海外ではステーブルコインの本格拡大が続いているため、分散型金融・L2・決済での社会実装が加速し、資金流入と人材獲得競争が強まっている。

投資家の視点:政策・税制の正式決定時期と適用範囲、ステーブルコインの準備資産・発行体リスク、DeFiプロトコルのガバナンスと流動性指標(TVL・手数料収入)を監視し、中央集権/分散型の保管・執行を分散。ドル金利・米国債需給や規制報道には機敏に対応する。

※本稿は投資助言ではありません。

(参考:WebX2025公式サイト,PR TIMES)