▽ 要約

ポッドキャスト発言|ニューサムがミームコイン構想を明言

メッセージ性|トランプ暗号事業の「不条理」可視化

背景整理|$TRUMP高騰後の反落とWLFI上場

法的論点|資金用途と利益相反の検証が鍵

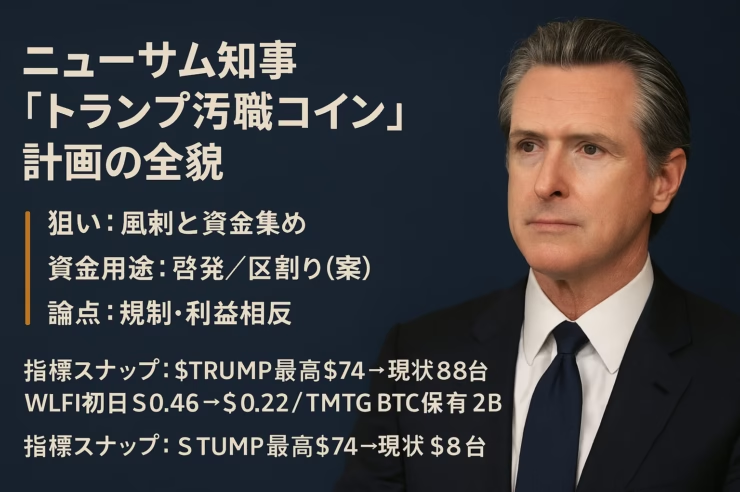

米カリフォルニア州のギャビン・ニューサム知事が、風刺目的のミーム仮想通貨「トランプ汚職コイン」構想を公言した。事実関係と狙い、$TRUMPやWLFIなどトランプ陣営の暗号資産動向、資金用途の透明性・規制論点を整理し、本件の実務的な意味合いを解説する。

何が起きたか—「Pivot」での明言

ニューサム氏は2025年8月29日配信のPodcast「Pivot」で「ミームコインを出す」「名称はTrump Corruption Coin」と述べ、トランプ氏の“グリフト”批判を強調した。

発言の文脈と到達点

同氏は近時、Xでのオールキャップ調やパロディ物販「Patriot Shop」を通じて“対トランプ”の挑発的発信を継続しており、コイン構想はその延長線上にある。

資金用途と体制(現時点の到達点)

一部報道は、収益をニューサム系政治団体「Campaign for Democracy」の選挙区割り・有権者啓発に充てると伝えるが、チェーン選定や配分設計など公式詳細は未公表である。なおPatriot Shop収益は同団体への寄付商品として運用されている。

背景—トランプ氏と暗号資産の実像

政治風刺の対象となった根底には、トランプ陣営の暗号資産ビジネス拡大があるため、価格実績と資金調達の事実関係を確認する。

ミームコイン$TRUMP(Official Trump)

$TRUMPは2025年1月19日に過去最高値約$74を記録し、その後は$8前後・時価総額約16〜17億ドル規模で推移している。ミーム資産特有の高ボラティリティに留意が必要だ。

WLFI(World Liberty Financial)—ガバナンス・トークン

WLFIは2025年9月1日に取引解禁、初日0.46→0.23ドルへ反落。家族保有は約25%とされ、私募で累計7億ドル超を調達したと報じられる。プロジェクトはUSD1というステーブルコインのリスク開示も公開している。

TMTGのビットコイン保有

トランプ・メディア&テクノロジー・グループ(TMTG)は2025年7月時点で約20億ドルのビットコイン等を保有と公表し、暗号資産エクスポージャーを拡大している。

反応と論点—風刺・資金調達・規制

風刺手法には賛否が割れ、民主党重鎮のドナ・ブラジル氏は「シリアスな時代にはシリアスな指導者を」と苦言を呈した。一方でデジタル物販は拡大し、政治資金調達の新手法として注目される。

規制・倫理観点

現職大統領(トランプ氏)一族の暗号事業拡大と政策決定の交錯は、利益相反や情報優位性の議論を招く。公的立場と私的利得の分離、開示と監督当局の射程が焦点である。

実現性と投資家の留意点

「トランプ汚職コイン」は“構想”段階で、ホワイトペーパー、トークノミクス、KYC/寄付処理のフロー等は未公表である。名称・収益配分・適用法域が確定しない限り、二次的情報による過度な期待は禁物だ。

▽ FAQ

Q. 「トランプ汚職コイン」とは?

A. 2025年8月29日の「Pivot」でニューサム知事が言及した風刺的ミームコイン構想で、トランプ氏の暗号事業を批判する狙いがある。

Q. 収益はどこに充てる?

A. 報道ではCampaign for Democracyの区割り・有権者啓発に充当予定とされるが、公式詳細は未公表(9月2日時点)。

Q. $TRUMPの現状は?

A. 最高値は2025年1月19日約$74、現在は$8台・時価総額約16〜17億ドルとされる(変動あり)。

Q. WLFIはどの程度の規模?

A. 初日0.22〜0.46ドルで乱高下、家族保有約25%、私募で7億ドル超を調達との報道がある。

Q. なぜ賛否が起きている?

A. ブラジル氏が「シリアスな時代」と牽制する一方、デジタル物販と風刺は拡散力が高く、政治資金の新潮流と捉える向きもある。

■ ニュース解説

州知事が風刺コインを示唆したので、トランプ陣営の暗号展開($TRUMP・WLFI・TMTGのBTC保有)と接続し、資金用途の透明性や利益相反が主要論点となった。

投資家の視点:価格変動が極端なミーム資産は、①一次情報(公式文書・IR・規約)で用途とガバナンスを確認、②寄付・政治資金に該当する場合の法域と控除・返金条件を確認、③関連当局(SEC/CFTC等)の位置づけと開示の充実度を随時点検、の順で「事実→設計→規制」を確認したい。

※本稿は投資助言ではありません。

(参考:Pivot,New York Magazine)