▽要約

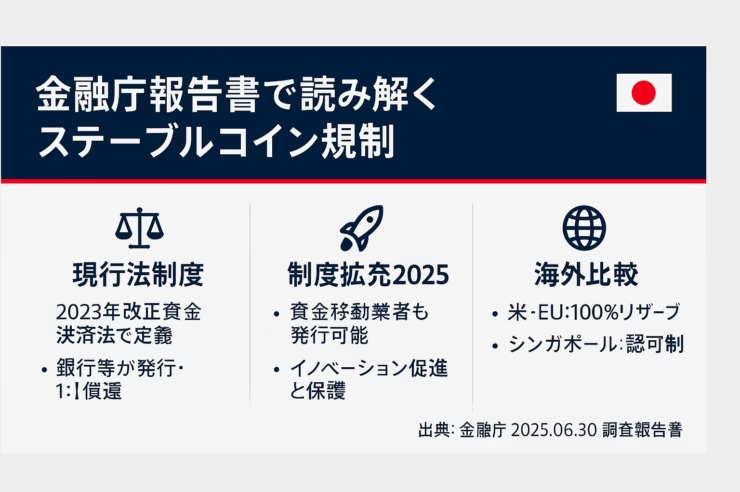

バックアップ:日本は2023年改正資金決済法で完全裏付けを義務化

システム拡充:2025年から資金移動業者の発行が可能に

グローバル比較:米国・EUも100%リザーブで規制強化

リスク管理:AML対策と国際協調が市場拡大の鍵

ステーブルコイン規制を巡る議論が世界的に加速する中、金融庁は2025年6月30日、最新の調査報告書を公表しました。本記事では報告書の要点を整理し、日本の制度動向と海外の潮流を比較しながら、今後の展望を読み解きます。読めば「日本は何が変わるのか」「国際競争力はどう高まるのか」が一気に把握できます。

報告書の概要

金融庁は市場成長とリスク抑制を両立させる枠組みを提示しました。

報告書はステーブルコインの利用実態・リスク・発行体動向を三本柱で分析し、健全な発展に向けた政策的示唆を提示しています。市場規模は2025年1月時点で約2,100億ドル。匿名性を悪用したマネロン懸念がある一方、低コスト決済などの社会的メリットも大きいと評価されました。

日本の規制動向

2023年改正資金決済法の位置づけ

ステーブルコインは電子決済手段として法的に明確化されました。

改正法では「1対1償還」「完全裏付け」「発行者は原則銀行等」が要件となり、利用者保護を徹底。

2025年以降の制度拡充

資金移動業者への門戸開放で競争とイノベーションを促進します。

一定の資本要件と監督下であれば銀行以外も発行可能となる予定。これにより国内FinTechの参入が加速し、業界の裾野が広がる見込みです。

海外の最新動向

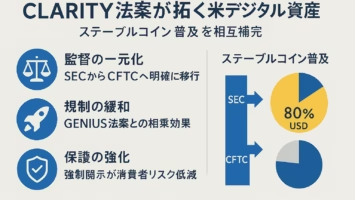

米国:GENIUS法案

100%リザーブ義務付けで担保資産の健全性を強化。

月次開示と無担保型ステーブルコイン禁止を盛り込み、利用者保護を徹底。

EU:MiCA

域内銀行での準備資産保管を義務化し、越境監督を強化。

シンガポール・香港

アジアのハブは発行ライセンス制で国際競争力を確保。

技術的・経済的インパクト

ブロックチェーン多様化とAMLツールの高度化が鍵。

EthereumとTronを中心に流通しつつ、ブラックリスト機能や分析サービスが不正対策を担う。インフレ国では価値保存手段としても活用が進む。

今後の課題と展望

国際協調がなければシームレスな決済網は実現しません。

FSB提言に沿い、越境データ共有と規制整合が不可欠。国内では実装ガイドライン策定とエコシステム構築が急務です。

▽ FAQ

Q. 日本のステーブルコイン規制はいつ施行された?

A. 2023年6月改正資金決済法で明確化されました。

Q. 2025年の規制緩和で何が変わる?

A. 資金移動業者も一定条件下で発行できるようになります。

Q. 海外の主要規制との共通点は?

A. いずれも100%リザーブや発行体監督など利用者保護を重視。

Q. AML対策の具体例は?

A. 不正アドレスのブラックリスト化と分析ツール活用が挙げられます。

■ ニュース解説

金融庁は厳格な保護とイノベーションの両立を狙い、2025年の制度拡充でも安全網を維持する方針です。海外も同様にリザーブ義務を強化しており、日本の枠組みは国際基準に沿ったものと言えます。結果として、利用者は安全性を確保しつつ、多様な事業者サービスを享受できる環境が整うでしょう。

(出典:金融庁報告書)