▽ 要約

SEC方針転換:流動性ステーキングは証券外、登録義務なし

リスク低減:Howeyテスト上「他人の努力」に該当せず

市場波及:関連トークン急騰、ETF組入れに追い風

国際動向:EU・日本は開示強化へ、SGはリテール禁止継続

投資家視点:規制明確化でステーキング戦略に新チャンス

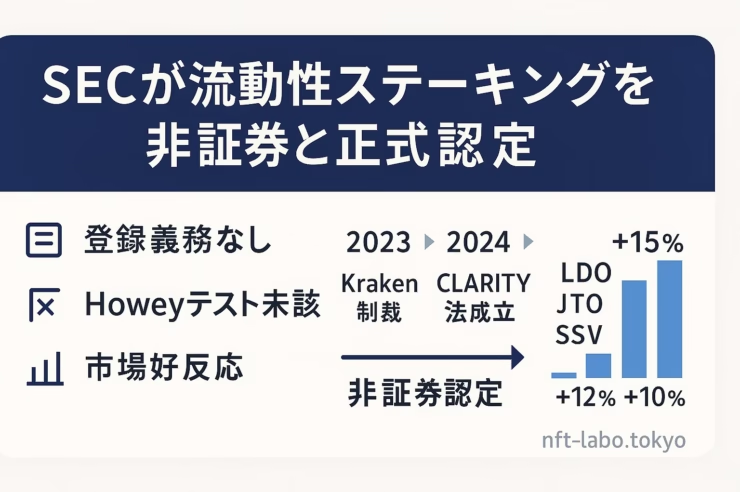

流動性ステーキングを巡る規制の行方は暗号資産投資家の最大の関心事でした。結論から言うと、米国証券取引委員会(SEC)は2025年8月5日、「特定の流動性ステーキングは証券に当たらない」と公式に認め、登録義務を免除しました。これにより長年のグレーゾーンが解消され、投資家は安心して利回り戦略を設計できるようになります。

2. SEC新見解のポイント

非証券認定の核心は「他人の経営努力に依存しない」点にあります。Howeyテストで投資契約と判断される要件が欠如しているため、連邦証券法の適用対象外となりました。

- スタッフ声明は企業財務局(Corp Fin)名義

- 受領証トークン(LST)は“レシート”扱い

- Kraken制裁など過去の強硬姿勢からの明確な転換

3. 背景と政策転換

政権交代で“エンフォースメント重視”から“ガイドライン提供”へ。アトキンス新委員長は「Project Crypto」を掲げ、包括的見直しを推進。

- 2023年:Krakenが未登録証券販売で制裁

- 2024年:議会でCLARITY Act草案可決

- 2025年:Project Crypto発足、今回の声明へ収斂

4. 市場と業界の反応

規制リスク後退でトークン価格と企業投資が活性化。Lido, Jito 等のLST関連トークンは発表当日に二桁上昇。

- ETFアナリスト:ETH現物ETFのステーキング組込「最後の壁が崩れた」

- Custody大手:企業保有ETHのステーキング検討を再開

- 年間97.5億ドルの機会損失解消との試算

5. 国際的な波及

米国の明確化は各国規制を再考させる触媒に。ただし保護スタンスは地域差大。

欧州(EU)

- MiCAはステーキング対象外→EBA/ESMAがリスク報告書

- 追加開示義務や手数料上限制を検討

日本

- 金融庁「交換業枠で管理、追加規制は様子見」

- JVCEAがリスク説明指針を策定

シンガポール

- MASはリテール向けステーキング禁止を維持

- 機関投資家は継続可、顧客資産信託義務を強化

6. 投資家が取るべきアクション

規制枠組みが整理された今こそ分散ステーキング戦略を見直す好機。

- LST流動性の高いプロトコルを選定しリスクを最小化

- 税務上の扱い(利子所得 vs 値上益)を国別に確認

- 取引所 vs オンチェーンの手数料比較

- ポートフォリオのステーキング比率を賢く調整

▽ FAQ

Q. 流動性ステーキングとは?

A. PoSチェーンで資産を預け、代替トークンを受け取りながら利回りを得る仕組み。

Q. SECが非証券とした根拠は?

A. Howeyテストの「他人の努力に依存」が欠けるため。

Q. ETFへの影響は?

A. ETHなどの現物ETFがステーキング報酬を組込可能となる公算が高まった。

Q. 日本はどう対応?

A. 交換業者経由の提供を容認しつつ、リスク開示を強化する方向。

Q. 投資家の留意点は?

A. 税制とスラッシングリスクを十分把握し、分散運用を心掛けること。

■ ニュース解説

SECの新方針は市場を中立的に整理すると①法的不確実性の緩和、②イノベーション促進、③国際規制議論の加速、の三点で意味が大きい。投資家は規制面の明快化を追い風に、流動性・利回り・スマートコントラクトリスクを総合評価した戦略構築が望ましい。一方、国・地域差は依然大きく、リテール規制が厳しい市場では流動性が偏在するリスクがある。結論として、規制の透明性向上は歓迎だが、市場横断の分散投資と継続的リスクモニタリングが不可欠。

なお本稿は投資助言ではない点に留意されたい。

(出典:CoinPost,SEC Staff Statement,SEC Press Briefing )