▽ 要約

コインポスト買収:SBIが51%取得し10/1完了予定

エンステーブルコイン:SMBCと発行・流通方式を共同検討

RLUSD導入:今年度内の一般取扱をSBI VCが計画

ネオメディア:情報×決済でWeb3実装を加速

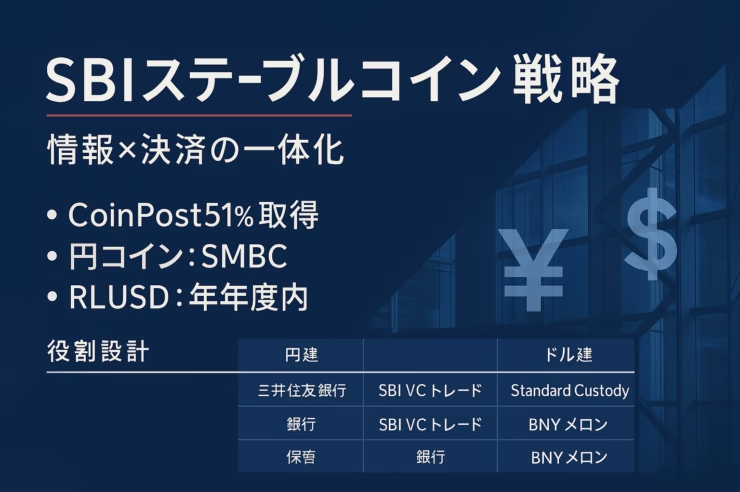

投資家は「SBIは何を狙うのか」を知りたいはずだが、同社はSBI ステーブルコイン戦略の下でメディア(CoinPost)と決済(円・ドル建ステーブルコイン)を同時に押し出し、情報インフラと送金インフラを一体設計する構えだ。買収・提携の具体化で、国内外の個人・法人向けユースケース拡大が現実味を帯びる。

メディア統合の軸──CoinPost子会社化

国内最大級の暗号資産メディアを傘下に入れることで情報面の支配力を強化し、WebX運営実績とSBIの顧客基盤を接続するため、投資家向けの情報流通を広げやすくなった。

SBIは2025年10月1日にCoinPostの過半(51%)取得を予定し、連結子会社化でメディア機能を統合する。編集独立性は維持しつつ、AIやグループのネットワークを使い、暗号資産に限らず株式・為替・コモディティの情報拡張を掲げる。ネオメディア構想(プラットフォーム×IP・タレント×先端技術×制作)とも整合し、投資教育から集客、商品訴求までの導線を短縮できる。

WebX基盤と“ネオメディア生態系”の狙い

国内外のWeb3関係者を結ぶイベント資産を持つため、ニュース配信とオフライン接点を循環させるハブ化が可能になった。

WebXは出展・登壇を通じSBIの事業面と重なり、メディア×イベント×金融商品の三位一体でコミュニティ醸成と見込み客創出を両立する。メディアの独立性担保を前提に、グループ横断の研究・レポートや市場教育コンテンツを体系化できれば、個人・法人双方の意思決定の質が上がる。

関連:SBI株式トークン化新会社とStartale協業の全貌

円・ドル両輪のステーブルコイン展開

円は銀行発行、ドルはグローバル発行体と連携する二面作戦とすることで、国内決済と国際送金の双方で導入障壁を下げられる。

SBI VCトレードは三井住友銀行と円建てステーブルコインの国内流通方式・新サービス創出の共同検討を開始した。銀行が発行体、SBI VCが流通(電子決済手段等取引業者)となる役割分担を前提に、即時・24時間・低手数料のB2B送金や法人間ネットワークを視野に入れる。一方、ドル建ではリップルのRLUSDを日本導入し、国際送金の高速化とコスト低減を狙う。

三井住友銀と円ステーブルコイン共同検討

日本の先行規制環境を踏まえたため、制度適合とユーザー保護を両立しやすい。

検討項目は①国内流通方式の整備、②既存金融機能の効率化・高度化、③新しい決済・運用サービス創出の三点。国内銀行発行モデルにより、会計・法務・AML/CFTのガバナンスを標準化しつつ、API連携で既存の資金決済を補完できる。

ドル建て──Ripple「RLUSD」の日本導入

準備金の質と開示が強いため、機関投資家の受容性が高い。

RLUSDはStandard Custody & Trust(NYDFS規制の信託会社)が発行し、米ドル預金・短期国債など高品質資産で100%裏付け、第三者の月次検証を行う。主要カストディにはBNYメロンを起用し、評価機関Bluechipの最高ランク「A」を獲得。SBI VCトレードは「今年度内」の一般取扱開始を目指す。

導入に先立つ下地──USDCと制度適合

SBI VCトレードは2025年3月4日に国内初の電子決済手段等取引業者登録を取得し、3月26日にUSDCの一般取扱を開始済み。対円売買・入出庫の運用実績が、RLUSDや円建コインの商用化に直結する。

▽ FAQ

Q. CoinPostの取得比率と日程は?

A. 51%取得で連結化、完了予定は2025年10月1日です。編集独立性は維持。

Q. 円建てステーブルコインの体制は?

A. 発行は三井住友銀行、流通はSBI VCトレードで、国内流通方式を検討。

Q. RLUSDの信頼性は何で担保?

A. 米ドル・短期国債等で100%裏付け、毎月の外部検証とBNYメロンの保管で担保。

Q. 取扱開始の見込みは?

A. RLUSDは「今年度内」目標、具体時期は検討結果と監督当局の枠組み次第。

Q. 既存の実績は?

A. 2025年3月4日に登録、3月26日にUSDCを一般取扱開始し対円取引を提供。

■ ニュース解説

三件の同日発表でメディア統合と円・ドル両建ての決済インフラ整備が示されたため、SBIは情報面と送金面の垂直統合でWeb3実装を加速しうる。

CoinPost過半取得(10/1予定)、SMBCと円ステーブルコイン共同検討、RLUSD日本導入を基本合意した。2023年改正資金決済法で枠組みが整備され、SBI VCは2025年3月に国内初の電子決済手段等取引業者となりUSDCを開始しており、国内B2B決済・国際送金の即時化とコスト低下、投資情報の質向上が期待される一方、運用・カストディ・レピュテーションリスク管理が鍵となる。

投資家の視点:①用途別(国内決済/クロスボーダー)で円・ドル建の導線を把握、②発行体・準備金・監査・カストディの四点を比較、③取引所の流動性・入出庫ポリシー・上限設定を確認、④メディアと取引サービスの利益相反に注意しソース多角化を徹底。

※本稿は投資助言ではありません。

(参考:SBIホールディングス)