▽ 要約

中国政策:国務院が人民元連動安定通貨審議を議題化。

香港規制:8月1日に免許制施行、少数認可で開始。

米通貨支配:流通の99%超が米国通貨建てで遅れ顕著。

世界法制:MiCAとGENIUS法で発行審査を強化。

人民元ステーブルコインは国際化の実効ツールとなるかが焦点で、香港の免許制始動と国務院の計画審議で議論が現実段階に入ったため、規制・実需・地政学の三点から導入可否と影響を検証する。

中国の人民元ステーブルコインを巡る現在地

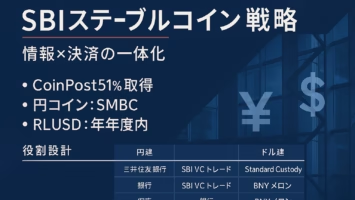

中国は人民元の国際決済拡大を狙う一方で本土規制を維持するため、香港を起点とした段階導入と越境用途への限定利用が濃厚となった。

国内では2021年の全面禁止が続き、2025年7〜8月にCSRCと人民銀が証券会社やシンクタンクへ関連セミナー停止を通達するなど抑制的姿勢が確認された。人民銀の潘功勝総裁は6月にデジタル技術が越境決済の即時化と多様化を促すと指摘し、香港の免許制(8/1施行)やオフショアCNHの活用が検討対象となる。さらに8月には国務院で人民元の国際市場利用拡大計画が審議され、安定コイン活用策が俎上に載った。

政策動向(国務院・PBOC・CSRC)

人民元の国際化はデジタル人民元・CIPS整備が柱となるため、ステーブルコインは主に対外(越境)用途の補完策として位置付けられた。

国務院は2025年8月に国際市場での人民元利用拡大計画の審議を予定し、PBOCは国際決済多極化を掲げつつ、国内資本流出を警戒して民間発行には慎重姿勢を崩していない。7〜8月にはCSRC/PBOCが安定コイン推奨資料の配布やセミナー開催の中止を指導し、国内投機の過熱抑止を優先した。

民間・香港の進展(JD・Ant・HKMA)

民間は香港を軸にCNH建てから着手する計画が現実味を帯び、人民元ペッグの実験場としての役割が強まった。

JD.comとアントは香港でのステーブルコイン発行許可を人民銀に要請し、将来的な人民元ペッグの必要性も提起している。香港は2025年5月に法案成立、8月1日に免許制を施行し、当初は少数の発行者を厳選しB2B用途から慎重に開始する方針だ。

世界の潮流—規制と利用の実像

供給の約99%超を米ドル建てが占めるため、国際送金・トレードでUSDペッグの事実上の標準化が進んだ。

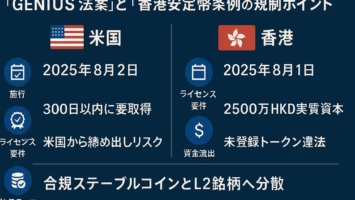

ドル建て(USDT/USDC等)が世界供給の大半を占め、2024年の安定コイン総決済額は数十兆ドル規模に拡大した。EUはMiCAでART/EMTに厳格な承認・準備金・監査を課し、未承認トークンの域内提供制限が強化。米国は2025年7月のGENIUS法で連邦枠組みを整備し、銀行子会社または認可法人に発行主体を限定した。

北米・欧州(GENIUS法とMiCA)

米国は民間主導の革新を維持しつつ、発行者の適格性と準備金保全を連邦法で明確化した。

2025年7月にGENIUS法が成立し、発行体の資格・準備金・償還・監督が連邦基準化。欧州は2024年からMiCAのステーブルコイン規制が段階適用となり、認可取得済みのユーロ/ドル建て発行体が拡大する一方、未認可コインのEU居住者向け提供は制限され、取扱い見直しが広がった。

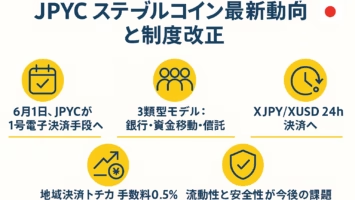

アジア(日本・韓国・シンガポール・香港)

アジアは「免許制+完全準備+用途限定」で秩序立てる一方、実需は黎明期にある。

日本は資金決済法の下で円建ての電子決済手段/前払式等の枠組みが整い、2025年8月にJPYCが円ペッグ発行ライセンスを取得。韓国は2025年に法制化を進め商銀起点の段階導入を提唱、2026年までの実装案が俎上にある。シンガポールは2023年にSCS規制を確立済み。香港は8/1から免許制を始動した。

新興国(中東・アフリカ・中南米)

中東は国家主導で自国通貨ペッグを試行し、アフリカと中南米は「USDコインの実需」が突出した。

UAEはADQ・IHC・FAB連合がAED建てコインを構想し中央銀行認可下で推進。サブサハラでは安定コインが取引の約43%に達し、ナイジェリアのCBDC(eNaira)は開始1年時点で98.5%のウォレットが未使用と報告。ブラジルは国内から国外取引所への間接フローの約70%が安定コイン経由と分析される。

主要地域の比較

| 地域・国 | 導入状況 | 規制・監督 | 主体 | 主な用途 |

|---|---|---|---|---|

| 中国(本土) | 検討中(越境中心) | 本土は禁止継続、啓発停止指導 | 政府主導 | 人民元国際化・越境決済 |

| 香港 | 2025/8/1免許制開始 | 少数認可・AML/KYC厳格 | 銀行・大手IT | B2B決済・金融ハブ強化 |

| 米国 | 広範な民間利用 | 2025/7 GENIUS法 | 銀行子会社・認可法人 | 送金・小口決済 |

| EU | 認可前提で提供可 | MiCA(完全準備・監査) | 金融機関・事業者 | 決済・トークン化 |

| 日本 | 民間発行進展 | 資金決済法等 | 民間(JPYC等) | 店舗決済・交換 |

| UAE等 | 試験段階 | 中銀認可 | 国有系連合 | 国内決済・機械決済 |

| アフリカ | 実需化進行 | 国により未整備 | 民間(USDT/USDC) | 送金・インフレ対策 |

| 中南米 | 実需化進行 | 国により多様 | 民間・官(CBDC含む) | 送金・対外決済 |

▽ FAQ

Q. 中国はいつ人民元ステーブルコインを導入する見通しですか?

A. 2025年8月の国務院審議以降、香港免許制(8/1)を基盤に段階導入が想定されています(PBOC方針と整合)。

Q. 世界で主流のステーブルコインは?

A. 供給の約99%超が米ドル建て(USDT・USDC等)で、取引量の大半を占めています(2024〜2025年推計)。

Q. EUのMiCAはUSDTを全面禁止しましたか?

A. いいえ。未認可の域内提供を制限する枠組みで、承認取得までは取扱いが制約されます。

Q. 米GENIUS法の影響は?

A. 発行主体を銀行子会社や認可法人に限定し、準備金・償還・監督を連邦で統一、事業参入の透明性が向上します。

Q. アフリカやブラジルでの実需は本当?

A. サブサハラでは安定コイン比率約43%、ブラジルは国外フローの約70%が安定コイン経由と分析されています。

■ ニュース解説

2025年8月に国務院が国際化計画を審議し、6月の潘功勝総裁発言と8月1日の香港免許制施行、7〜8月のCSRC・PBOCの啓発停止指導が相次いだため、規制環境は大きな節目を迎えた。

一方で世界供給の約99%を米ドル建てが占めMiCAとGENIUS法が整備される中、人民元コインは越境B2Bから段階的に広がり、資本規制と両立する設計が鍵となる。

投資家の視点:①規制適合(認可・準備金・監査)の有無を最優先で確認、②B2B決済や貿易金融等の実需ユースケースに着目、③為替・金利・規制変更リスクを織り込むポートフォリオ構築。

※本稿は投資助言ではありません。

(参考:香港金融管理局(HKMA)・香港政府,中国人民銀行(PBOC),欧州証券市場監督局(ESMA)・EU,シンガポール金融管理局(MAS))