【要約】

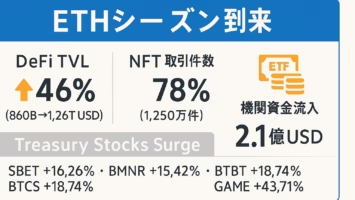

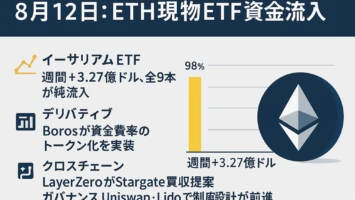

・2025年の暗号資産市場は低迷傾向にあり、Ethereum(イーサリアム)のメインネットや代表的なLayer2の取引量・TVLが大幅に縮小

・そんな中、Vitalikが注目し直接投資も行っている新興Layer2プロジェクト「MegaETH」が3月6日にテストネットを公開

・「1ミリ秒遅延・10万TPS」を目標とする革新的技術を掲げ、既存のArbitrumやOptimismなどとは異なるアプローチで性能の天井を突き破ろうとしている

・3000万ドル規模の資金調達や強力な投資家陣、全チェーンゲームやDePIN領域への特化戦略など、大胆なエコシステム拡大を狙う動きが鮮明

・一方で、中心化リスクや検証者ノードの高コスト化など、実際の運用上の課題も依然残されており、真の「不可能三角」突破となるか注目される

2025年に入り、暗号資産業界は大きな変革期に直面しています。Ethereum主チェーンのガス価格と取引件数は低迷し、ArbitrumやOptimismなど代表的なLayer2プロジェクトのTVL(Total Value Locked)も2024年のピーク時から40%以上下降しました。「Layer2の時代は終わったのか」との声が聞かれるなか、Vitalik Buterin(以下、Vitalik)の直接支援を受ける革新的Layer2「MegaETH」が3月6日にパブリックテストネットをローンチすることで大きな注目を集めています。

MegaETHの技術概要:性能限界への挑戦

1-1.“リアルタイム処理”を目指すエンジン構造

MegaETHはEVM(Ethereum Virtual Machine)互換のLayer2チェーンとして、「10万TPSと1ミリ秒以内の遅延」を実現することを目標に掲げています。その中核となるのは、以下の三重の仕組みです。

- 異種ノードアーキテクチャ

ネットワークの役割を「順序決定(Sequencer)」「フルノード」「検証者(Validator)」に明確に分割。SequencerはEVMの状態データをメモリ上に集約し、超高速の順序決定を担います。フルノードはP2Pネットワークで状態差分を同期し、検証者はZK証明(ゼロ知識証明)の生成に専念することで、性能とセキュリティの両立を図る構造です。 - 超最適化されたEVM実行環境

Just-In-Time(JIT)コンパイルを導入して、スマートコントラクトを実行時にネイティブコードへ変換。これにより通常のEVM解釈方式に比べて大幅な処理速度向上を実現し、テスト段階では計算負荷の高いコントラクトでも100倍もの高速化が報告されています。さらに、Merkle-Verkle木に類似するデータ構造を活用し、ディスクI/Oの頻度を大幅に抑える工夫がなされています。 - パイプライン化された合意メカニズム

トランザクションの順序決定から実行、証明生成までを同時並行的に処理することで、ブロック生成のタイムラグを極限まで削減。Optimismが数秒単位のブロックタイムであるのに対し、MegaETHはテスト段階で15ミリ秒程度のブロック時間を達成したとされ、理論上は1秒間に1.68Ggas(推定5000件以上のトランザクション)を処理できるとされています。

1-2.テストネット初期データの実力

公式発表によると、3月6日のテストネット開始段階では以下の性能が期待されています。

- スループット:1.68Ggas/秒(シンプルな送金トランザクションで1秒あたり約5000件)

- レイテンシ:ネットワーク送信時間を含めても15ミリ秒程度

- 手数料:1取引あたり0.001ドル以下(Arbitrum比で約100分の1との試算)

これらは現時点で単一Sequencerの構成下での計測値であり、今後のメインネット移行時にはノードを複数に拡張し、さらなるTPS向上をめざす計画が示されています。

3000万ドルの資金調達とエコシステム戦略

2-1.豪華投資陣による強力なバックアップ

MegaETHが注目を集めるもう一つの理由は、その資金調達の規模と投資家の顔ぶれにあります。

- 2024年6月のシードラウンド:Dragonflyが主導し、VitalikやJoseph Lubin(ConsenSys創業者)、EigenLayer創業者のSreeram Kannanなど、Ethereumコミュニティの中核メンバーが参加。

- 2024年12月のコミュニティラウンド:株式とトークン・ワラントを組み合わせた形で1000万ドルを調達。企業評価額は数億ドル規模と報道されています。

- 2025年2月のNFT発行による追加資金調達:「The Fluffle」と名付けられたNFTコレクションを販売し、約4964ETH(1300万ドル相当)を獲得。NFT保有者には将来のトークンエアドロップの一部が割り当てられる予定です。

中でもVitalik自身が直接投資を行う点は、彼が現在のLayer2アーキテクチャに不満を抱いている可能性を示唆する材料として業界関係者の関心を集めています。モジュラー型ブロックチェーンの理論を実証し、特定の実行レイヤー(MegaETH)+Ethereum本体のセキュリティ+EigenLayer系のデータ可用性と組み合わせる構想が背後にあると目されます。

2-2.全チェーンゲームとDePIN領域への先行特化

MegaETHが特に力を入れているのが、全チェーンゲームと**DePIN(分散型物理インフラ)**と呼ばれる領域です。

- 全チェーンゲーム:Dark ForestやAI Arenaなど、既にLayer2上で稼働実績のあるゲームがテストネットへの移行を表明。ミリ秒単位のトランザクション処理がリアルタイムバトルなどに生かされる見通しです。

- DePIN:高頻度なセンサー情報のオンチェーン化やエッジコンピューティングを伴う物理インフラ整備には、低コストかつ安定した高スループットが欠かせません。MegaETHはこれらのユースケースに適したブロックチェーン基盤を提供することで、市場を先取りしようとしています。

ArbitrumやOptimismなど汎用型Rollupとの明確な差別化を図ることで、冷え込みつつあるLayer2市場でも独自のポジショニングを確立しようとする戦略がうかがえます。

逆風のLayer2市場でのローンチ:その狙いは何か

DeFiLlamaによると、Ethereum全体のTVLがピーク時から約1000億ドル規模も下落した今、Layer2各チェーンも軒並みTVLと取引数が縮小傾向にあります。こうした逆風の環境下でMegaETHがテストネットをローンチする意図として、以下の可能性が考えられます。

- 技術開発の余裕を確保

マーケットが加熱していないタイミングで実運用環境をテストし、ボトルネックや安定性をじっくり検証しやすい。 - エコシステム移行のハードル緩和

既存プロジェクト側も伸び悩むLayer2から次のステージを狙うハイパフォーマンスチェーンへの移行を試しやすい。 - 将来の強気相場への伏線

新たな性能叙事(パフォーマンス・ナラティブ)は牛市に乗れば一気に拡大する可能性がある。Solanaが以前示した事例のように、高TPSを武器に「次世代チェーン」として注目を集める狙いがうかがえます。

MegaETHに潜むリスクと課題

その一方で、現時点で想定されるリスクや懸念材料も見逃せません。

- 中心化の懸念

テストネット段階ではSequencerが単一ノード構成となり、ネットワークが事実上集中管理になりかねない。複数ノード対応が実現するかは未確定。 - ステート肥大化とハードウェア要件

メモリ上に状態を格納する設計は高速化に寄与する一方、データサイズが膨大化すると運用コストが跳ね上がり、検証者ノードの参加障壁が高くなる可能性。 - エコシステムの冷え込み

現在、正式にテストネット移行を表明しているプロジェクトは20程度とされ、zkSyncなどのZK-Rollup勢と比較しても少数。初期の流動性確保が鍵となる。 - トークン経済の不透明性

公式にはまだトークンモデルの詳細が発表されていません。早期投資家やNFT保有者へのインセンティブ設計によっては、乱高下や中央集権的構造を招く懸念があります。

世界中の関心がLayer2に集まった2024年以降、マーケットは一時期の熱狂を失いつつあります。しかし、MegaETHの登場は停滞ムードに一石を投じる存在であることは間違いありません。もしこのプロジェクトが目指すとおりの超高TPSと超低レイテンシを大規模に実現すれば、DeFiやGameFiにとどまらず、従来の金融・IoT領域も巻き込む形で「不可能三角」の常識を塗り替える可能性があります。

今後、MegaETHが本当にEthereum Layer2の新たな道を切り開くのか、それとも巨大資本の生み出した一時的なバブルで終わるのか。3月6日のテストネットローンチから始まる実装と成果に、クリプトコミュニティ全体の視線が注がれています。