▽ 要約

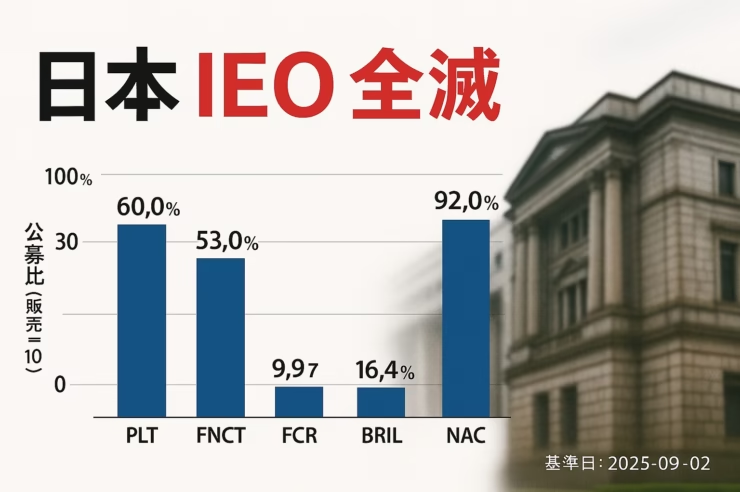

データ 主要IEOの大半が公募割れ、長期低迷が続く。

制度 金商法一本化案と開示強化が金融審議会で俎上。

リスク NIDTやFCRで急落・ボラ高、投資家保護が課題。

設計 NACの90%ロックで初期売圧抑制、標準化に期待。

国内IEOでは上場後に公募価格を割り込む事例が目立ち、金融審議会でも制度見直しが急がれる。国内IEO 公募価格割れは、初期の過熱と情報・設計の脆弱さが重なった構造問題であり、金商法一本化の議論とあわせて、開示・流動性・ロックアップの総点検が不可欠だ。投資家は「IEOなら儲かる」という通念を改め、データと設計で案件を見極める必要がある。

国内IEOの公募割れ:実態と数字

主要IEOは公募価格を長期に上回れない例が多く、販売価格や設計は公開資料に基づき把握できる。

国内初のPLTは公募4.05円、抽選倍率24.11倍の過熱で上場後に一時94.8円まで急騰したが、その後は伸び悩んだ。FNCTは0.41円で販売し初値0.615円・最高3.111円まで上昇も、2025年は0.2円台。FCRは2.2円で販売後に急落し0.2円台が続く。BRILは21.6円で販売、上場直後に約100円まで上昇後、2025年は3〜4円台。ELFは12.5円で販売後、2025年に1円未満〜数円水準。NACは1,000円販売で90%ロックを導入し、おおむね公募近辺を維持している。

トークン別ハイライト

上場直後の需給が偏るため、多くの銘柄は初値高騰後に反落し、その後は公募比マイナスでのレンジが続いた。

| トークン(コード) | 公募価格 | 上場直後/初値・高値など | 2025年水準(記載ある場合) | 補足 |

|---|---|---|---|---|

| パレットトークン(PLT) | 4.05円 | 上場直後46円 → 後日94.8円 | — | 抽選倍率24.11倍 |

| フィナンシェトークン(FNCT) | 0.41円 | 初値0.615円、最高3.111円 | 約0.2円前後 | — |

| FCRコイン(FCR) | 2.2円 | 初日高値2.639円 → 急落 | 0.2円台 | — |

| ニッポンアイドルトークン(NIDT) | 5円 | 上場直後1.2円まで下落 → 後に100円台へ上昇 | — | — |

| ブリリアントクリプト(BRIL) | 21.6円 | 直後に約100円 | 3〜4円台 | — |

| ELFトークン(ELF) | 12.5円 | — | 0.9円前後の局面あり | — |

| NOT A HOTEL コイン(NAC) | 1,000円 | — | — | 購入分90%ロックで初期売圧を抑制 |

NIDTを契機に拡がったルール議論

NIDTの急落・急騰は上場直後のボラ高と投資家保護の課題を顕在化させ、自主規制の見直し提案の契機となった。

公募割れを生む4つの構造要因

投資需要が公募時に過熱したうえ市場基盤や開示が弱いため、初期の需給反転で売り圧が集中しやすい。

過大バリュエーションと需給ミスマッチ

抽選倍率の高さや限定的な販売経路は販売価格を押し上げ、上場後の需給反転で公募割れを招きやすい。

PLTの24.11倍などは象徴的で、NIDTは流動性の薄さが初期急落の一因となった。

投機的参加と未成熟なセカンダリ

「IEOなら公募割れしにくい」という先入観で短期資金が流入し、初値天井→失速というパターンが頻発した。FCRの初日急落は典型例だ。

情報開示とプロジェクト実態

ユーティリティ未確定やロードマップの変動に対する開示が不十分だと失望売りが長期化しやすい。開示の横断強化は制度論の中心論点になっている。

ロックアップと流動性設計

関係者・当選者のロックや段階解放は初期の売り圧を抑える一方、短期流動性を損なう。NACの90%ロックは価格安定に寄与した。

金融審議会の論点(2025年9月2日)

暗号資産を金商法で一元規制し、IEO等は情報開示・取引ルールの枠で厳格化する方向が示された。

会合では、岩下直行氏が「国内IEO実績は総じて不振」とデータで警鐘、永沢氏は上場時期の慎重論、加藤氏はDEXでの資金調達対応、小川氏は開示の適時・適正性や実質支配の明確化、有吉氏は兼業規制の配慮、伊藤氏は第三者評価機関の必要性、松井氏は動的開示、松尾氏は詐欺防止とエンフォースメント強化、河野氏は利用者保護、河村氏は価格形成力に基づく規制、大槻氏は国際性・柔軟性を強調した。

一元規制(金商法)の狙い

資金決済法と二重規制にせず、金商法で横断的に位置づける案が提示された。

類型化と開示の強化

「資金調達型(IEO等)」に対して目論見書相当の開示・継続開示を課す方向が示され、業界側も初期案を提示済み。

制度・市場の改善提案(実務目線)

制度は投資家保護と流動性の両立を図るべきで、価格算定・安定操作・ロックアップなどの標準化が有効だ。

・価格算定:QTM一辺倒から、プロジェクト特性に応じた手法の併用(ダイナミック・プライシング等)。

・流動性:マーケットメイクやシンジケート導入による初期板の厚み確保。

・安定操作:適法なレンジでの安定操作取引の要件整備。

・売却制限:関係者ロックアップの制度化(NACの購入者90%ロックのような初期売圧対策)。

・情報開示:開示の十分性・適時性・中立性を制度で確保、虚偽・誇大には厳正対処。

▽ FAQ

Q. 国内IEOはなぜ公募割れが多い?

A. PLTやFCR、BRILなどで初期過熱と需給反転が顕在化、2021〜2025年の多くが公募比マイナス。

Q. NACはなぜ公募価格を維持?

A. 2024-12の上場で購入分90%ロックと段階解放を採用し、初期売り圧を抑制したため。

Q. 金融審議会の結論は?

A. 金商法への一本化案とIEOの開示強化等を議論、委員から投資家保護と国際性の両立が提起。

Q. 代表的な公募・最高値例は?

A. PLT4.05円→94.8円、FNCT0.41円→3.111円、BRIL21.6円→約100円。

■ ニュース解説

国内IEOで公募割れが相次いだため、金融庁は金商法一本化や開示強化を検討し、NACのような設計改善も現れたが、依然として投資家保護と流動性の両立が課題だ。

投資家の視点:①販売方式・ロックアップ・初期流通量、②販売価格の算定根拠、③開示(資金使途・ロードマップ・実質支配)、④取扱所の流動性・複数上場計画、⑤第三者評価・監査体制を最低限チェックしたい。短期の人気や抽選倍率ではなく、制度面の改善有無と情報の精度を重視し、分散投資と損失許容の範囲内での参加を徹底すること。

※本稿は投資助言ではありません。