▽ 要約

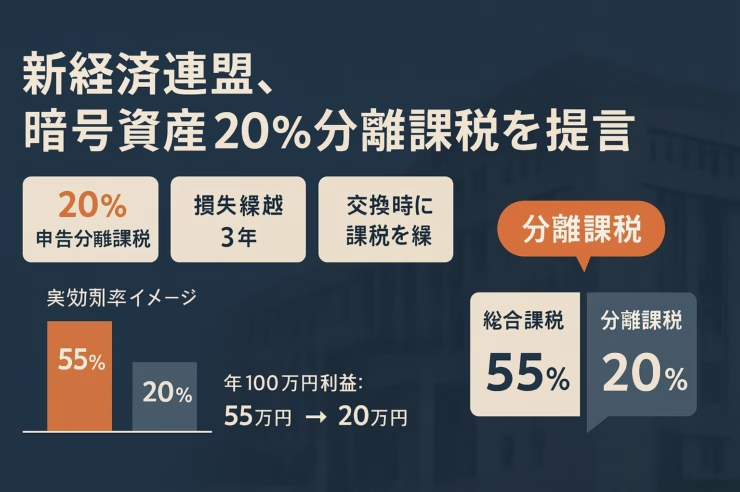

改革—JANEが暗号資産20%分離課税を提言。

影響—損失繰越と交換課税見直しで資金回帰。

国際—米・独・星と整合、ETF検討で資金誘致。

日程—施行は最速2026年度、政治工程に注目。

高負担の税制は国内マネーの国外流出を招いたのか——新経済連盟は「新経済の核」に位置づける暗号資産税制を見直し、20%分離課税などの改革を一括提言した。実現すれば予測可能性が高まり、市場流動性と国内回帰に弾みがつく。新経済連盟 暗号資産税制 20%分離課税の帰趨を押さえることで、投資家・事業者は中期戦略を描きやすくなる。

提言の骨子(20%分離課税・損失繰越・交換課税の見直し)

JANEは2025年9月10日に税制一体改革を提案し、20%分離課税・3年損失繰越・暗号資産間交換の課税繰延を柱に投資環境の競争力向上を狙った。

本提言は、株式等と同水準の課税に揃えることで納税の予見性を高め、国内資金の呼び戻しを促す設計である。さらに、交換取引の課税繰延により中長期のポートフォリオ再構築を阻む税務コストを軽減する意図がある。

20%の申告分離課税

最高55%に及ぶ累進から一律20%へ切替えるため、投資の予測可能性が上がり、他資産との税制一貫性が生まれる。

年間利益100万円なら現在は最大55万円の税負担だが、切替後は20万円に縮小し、税後リターンが大幅に改善する。税率の平準化は短期・長期の投資行動の歪みを抑え、納税資金確保のための売り圧も緩和し得る。

損失繰越控除(最長3年)導入

価格変動が大きい市場特性に合わせ、翌年以降の利益と相殺できる仕組みを整えるため、長期視点の投資継続を後押しする。

現行は損失を切り捨てる設計が投資継続を阻害してきたが、繰越控除があれば急落局面の心理的負担と実効税率のブレを抑制できる。

暗号資産同士の交換時課税の繰延

ポートフォリオ調整の自由度を確保するため、法定通貨化時点で課税する方式に改める。

現行はBTC→ETHなどの交換でも都度課税が発生し、乗換えに税コストがのしかかるが、繰延で税務起因の取引回避を減らし、市場の厚みと価格発見を改善しやすい。

国内の反応(業界・政治)

与野党や監督当局が歩調を合わせ、分離課税の導入検討が前進している一方、適用範囲の線引きや公平性の論点は残る。

業界団体(JCBA/JVCEA)は20%分離課税と3年繰越を一貫して要望し、個人投資の意欲回復を示す調査結果(保有者の84%が「買い増し」意向、非保有者の12%が新規参入意向)も追い風となった。与党や金融庁は2026年度改正要望に「分離課税を含む見直し」を明記し、ETF解禁の検討も並行する。もっとも、低税率恩恵の分配やデリバティブ・DeFiの扱いなど、制度設計の精緻化が必要だ。

海外メディアの報道と国際比較

日本の「55%→20%」への転換とETF解禁検討は、国際標準へのキャッチアップとして好意的に受け止められた。

英語圏は「税負担軽減と明確なルールで機関資金を呼び込む」と評価し、中国語圏は「重税がもたらした資金流出の修正」と論じ、韓国メディアも「主流金融への統合の意思」を指摘した。税率水準は、米国の長期最大20%、ドイツの1年超非課税、シンガポールの個人ゼロ課税と比べ、20%に整えることで見劣りが縮小する。

影響見通しと課題・スケジュール

税制の予見性が高まるため投資家の回帰と流動性の増加が見込まれる一方で、立法プロセスと投資家保護の運用体制整備が成否を分ける。

短期的には国内取引量の増加と課税ベース拡大が期待されるが、成立時期は年末大綱→2026年通常国会→公布・施行の流れが前提となる。適用範囲(DEX・自主管理ウォレット等)、インサイダー規制の適用、AML/KYCの厳格化、損失繰越に伴う年末の損出し行動への市場配慮など、実務課題の詰めが不可欠だ。なお、2025年7月参院選で与党は上院過半数を失い、ねじれ下での合意形成は必要だが、超党派の賛同が広がる限り、政治的ハードルは相対的に低い。

▽ FAQ

Q. 提言の主なポイントは?

A. 20%申告分離課税、3年損失繰越、暗号資産間交換の課税繰延の3点です(2025年9月10日公表)。

Q. いつ施行される見込み?

A. 年末の税制改正大綱→2026年通常国会審議→公布、最速で2026年度中の施行が想定されます。

Q. 現行制度の最大税率は?

A. 暗号資産の利益は雑所得として総合課税で最高55%(所得税45%+住民税10%)です。

Q. 国際比較では有利になる?

A. 米国長期20%上限、独1年以上非課税、シンガポール個人ゼロと比べ、20%で表面的整合が進みます。

■ ニュース解説

JANEが2025年9月10日に税制の三本柱(20%分離課税・損失繰越・交換課税繰延)を提言し、金融庁も2026年度改正要望に分離課税の検討を明記したため、国際整合と市場活性化に向けた制度設計が加速している。

投資家の視点:政治工程(年末大綱→通常国会→施行)と適用範囲・報告義務・ETF整備の具体化を見極めつつ、税後リターン、損益通算、流動性の変化を前提にポジション設計と納税計画(資金留保・実現益管理)をアップデートしたい。

※本稿は投資助言ではありません。

(参考:新経済連盟(JANE),金融庁,国税庁)