▽ 要約

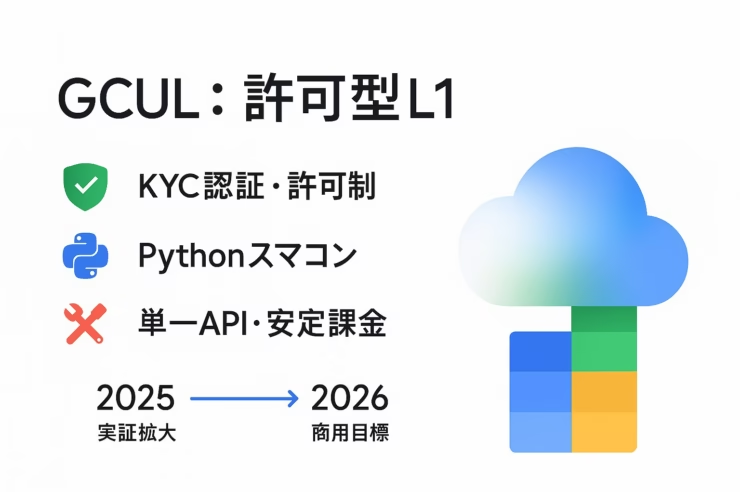

概要 金融機関向けの許可型L1「GCUL」をGoogle Cloudが開発中。

技術 Pythonスマートコントラクト、単一API、月次安定課金で統合と運用を簡素化。

利用例 RWAや24/7送金・アトミック決済に照準、KYC前提で安全性を担保。

予定 CMEと2025年に実証拡大、商用は2026年目標。

銀行間送金や資本市場の決済は未だ分断が残るため、Googleは許可型L1「GCUL(Google Cloud Universal Ledger)」で口座管理と移転の基盤統合を狙う。本稿は設計思想と機能、CME実証の位置づけ、公開チェーンとの違いを整理し、採用可否を判断する要点を短時間で把握できるよう解説する。

GCULの設計思想と提供価値

既存システムの分断で発生する照合や待ち時間を解消するため、GCULはKYC前提の許可制DLT上に商業銀行マネーと資産を同一レイヤーで扱い、24/7の送金・決済を単一APIで提供する。

GCULは「統合の容易さ」と「運用の安定性」を重視し、複数通貨・資産を単一APIで接続、手数料はガス型ではなく月次安定課金の請求モデルを想定する。KYC済みアカウントを前提に、プライベートかつ許可制のネットワークで運用され、ウォレットは任意統合が可能な設計だ。さらにアトミック決済や24/7稼働を見据え、近即時の支払い体験と照合コストの削減を目指す。

Pythonベースのスマートコントラクト

標準化した開発体験を広い開発者層へ開放するため、スマートコントラクトはPythonベースの実行環境が想定され、既存のSolidity/Move系とは異なる。

Python採用は金融機関の社内開発人材の再利用を促し、検証・監査プロセスの平易化につながる。一方でEVM互換性を持たない場合、既存DeFi資産やツール群の移植には追加対応が要る可能性がある。

コンプライアンスと安定課金

規制要件を満たすためKYC済みアカウントを前提に運用され、手数料は月次請求の安定課金とするため、ガス価格変動によるコスト不確実性が排除される。

許可制によりアクセス管理や監査証跡の一元化が容易になり、業務継続計画(BCP)やSLA整備もクラウド標準に沿って行いやすい。

主要ユースケースと業務インパクト

資金と資産の同時最終化が可能になるため、国際送金やRWAの発行・管理、担保・マージン決済の自動化が進み、流動性と運転資本効率が改善する。

クロスボーダー決済では締切や休日の制約が薄まり、近即時の着金で在庫資金やプレファンディングの負担が軽減される。証券・デリバティブではアトミック決済によりDVP/PDVを一括で実現し、清算・照合コストの圧縮と未決済リスクの低減が見込める。口座管理の共通レイヤー化はエラー率や不正検知の改善にも寄与する。

CMEとのパイロットの意味

世界最大級のデリバティブ市場運営者が段階的テストを進めるため、実需に近い条件での24/7決済・トークン化検証が期待できる。

2025年3月に第1段階の統合・試験を完了し、2025年内に市場参加者との直接テストへ拡大、2026年の新サービス開始を目指す。CME側は担保・マージン・決済・手数料の低コスト24/7処理で効率化余地を強調している。

他のレイヤー1との比較(位置づけ)

公開チェーンは汎用性とオープン性に優れる一方、GCULは規制準拠と業務統合を優先するため、許可制・安定課金・単一APIという企業ITの論理で差別化する。

- 運用形態:GCUL=私設・許可制/Ethereum・Avalanche・Polkadot・Sui・Aptos=公開型

- コンセンサス:GCUL=許可型PoS/PoA系を想定(未公開)/各公開L1はPoS系(Avalancheは独自合意、PolkadotはBABE/GRANDPA、SuiはNarwhal/Bullshark等)

- スマコン言語:GCUL=Python系/Ethereum・Avalanche=Solidity/Polkadot=Substrate(Rust)/Sui・Aptos=Move

- 主用途:GCUL=法定通貨・資本市場の決済基盤/公開L1=DeFi・NFT・ゲーム等

(TPSや最終性は運用条件で変動するためここでは定性的比較とした。)

導入判断の勘所

既存コアバンキングや決済ハブとAPI連携しやすい一方で、公開L1資産の直接接続やEVM資産との互換は追加設計が要るため、導入はユースケースと境界設計の明確化が鍵となる。

オンチェーン化の範囲、KYC/AML、監査証跡、外部チェーンとのブリッジ方針を事前に定義し、段階導入(パイロット→限定商用→本番)での検証計画が望ましい。

▽ FAQ

Q. GCULはいつ正式ローンチ予定ですか?

A. 2025年内に参加者向け実証を拡大し、CMEとともに2026年の新サービス開始を目標としています。

Q. GCULのスマートコントラクトは何で書けますか?

A. Pythonベースの実行環境が採用予定で、SolidityやMoveではない独自ランタイムです。

Q. 手数料モデルは?

A. ガスのような変動課金ではなく、月次の安定請求を想定し、費用見通しを立てやすくします。

Q. 公開チェーンとの最大の違いは?

A. KYC済みアカウントの許可制で、法定通貨・資産の口座管理とアトミック決済を前提に設計されます。

■ ニュース解説

GCULは2025年3月にCMEとの統合試験第1段階を完了し8月に設計方針が明確化されたため、2026年の商用化に向け24/7決済と資産トークン化の現実解として注目が高まった。背景には多通貨決済と資本市場の遅延・照合負担という構造課題があり、単一API・安定課金・KYC前提の許可制という企業ITの要件適合が評価材料となる一方で、公開L1との相互運用やガバナンス透明性は引き続き論点となる。

投資家の視点:短中期はCME実証のKPI(決済時間、失敗率、運転資本削減、稼働SLA)やパートナー拡大の進捗をモニターし、RWA/ホールセール決済の採算性を検証するのが実務的です。公開L1との役割分担(社内勘定はGCUL、外部流動性は公開L1等)のアーキテクチャ選択が運用コストと規制適合性を左右します。

※本稿は投資助言ではありません。

(参考:Google Cloud,CME Group)