▽ 要約

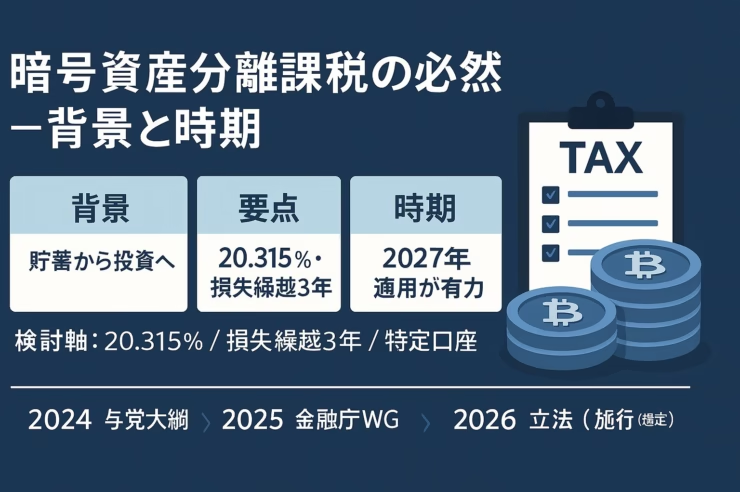

背景 政府の「貯蓄から投資へ」で税制見直しが加速。

現行 雑所得55%・損失繰越不可が障害。

国際 米欧は概ね20%で日本と乖離、競争力に影響。

日程 与党大綱と金融庁WGを経て27年適用が有力。

暗号資産の課税をどう変えるべきかという疑問に対し、結論は一律20.315%の分離課税と損失繰越の導入、金商法への組み入れを前提とした制度一体化が最有力である。これにより高税率と計算の煩雑さが解消し、国際整合と市場の透明性が進むため、個人も企業も投資・申告の見通しを立てやすくなる。

なぜ分離課税が要望されるのか

55%の高負担と雑所得の計算煩雑さが申告・投資を阻み、国際整合と投資促進の観点から分離課税が本格検討に至った。

現行は給与等と合算する総合課税で最高税率55%、損失繰越不可・源泉徴収なしのため、利益規模で負担が急増し申告コストも高い。米欧の多くはキャピタルゲイン課税(概ね20%前後)で、日米欧の乖離が資金・人材の流出要因と指摘されてきた。政府も「貯蓄から投資へ」を掲げ、暗号資産を国民の資産形成に資する金融商品とみなす方向へ舵を切った。

現行税制の課題

総合課税で最高55%、損失繰越不可・源泉徴収なしのため、税負担の歪みと申告の難度が高い。

利益が大きい年ほど負担が跳ね上がり、ボラティリティの高い資産特性と相まって実効税率のブレが大きい。ステーキング・レンディング・交換益など多様な取引の計算が煩雑で、証憑・履歴管理の負担が申告忌避の一因ともなっている。

国際比較と競争力

米欧は概ねキャピタルゲイン課税20%前後であり、日本との差は投資先選好や人材流出の要因となってきた。

米国は長期20%(短期は総合課税)、ドイツは1年超保有で非課税、フランスは実効約30%、英国は20%が一般的で、日本の55%上限との差が大きい。グローバルな課税水準に合わせる意義は、投資先分散の促進と適正申告の後押しにある。

政策文脈(「貯蓄から投資へ」と制度一体化)

与党大綱と金融庁資料が「国民の資産形成に資する金融商品」化を示し、税制見直しの前提が整いつつある。

2024年末の与党税制改正大綱に「法整備と報告義務の整備を前提に分離課税を検討」と明記され、2025年には金融庁が制度見直しのワーキンググループを設置。投資家保護と税制の同時設計で、規制・税の「ねじれ」を解消する狙いが示された。

要望の具体像と法改正の論点

申告分離課税20.315%と損失繰越3年、対象資産の一律適用、金商法への組み入れが要望の中核である。

業界団体(JBA、JVCEA・JCBA)は2025年の要望で、税率20.315%への一本化と3年損失繰越、取引所・ウォレットの別や暗号資産の種類に依らない一律適用を要請した。無登録業者関与の国内外取引の扱いなどは区分けが論点となる。

業界団体の提案

JBA、JVCEA・JCBAは2025年7月に分離課税と損失繰越、非カストディ含む一律適用を要望した。

JBAは分離課税と投資家保護の強化、JVCEA・JCBAは20%分離課税・3年損失繰越・現物/デリバティブ双方対象を提示。非カストディ取引の扱いは適正申告確保の観点から制度設計の要点となる。

金商法への組み入れ

金商法での投資家保護と税務報告義務整備を前提に、資金決済法と金商法の役割分担を再設計する。

発行体情報開示、無登録業者対策、インサイダー規制、取引所の監視態勢強化などを金商法で担保し、税務当局への報告義務(残高・損益)を整えることで、特定口座型の源泉徴収・年間取引報告の導入余地が広がる。

適用範囲の細目(想定)

初期は「国内登録事業者×上場銘柄」の適用が想定されやすく、非上場・海外無登録関与分は段階導入や追加報告が検討され得る。制度の実効性と利用者利便のバランス設計が重要だ。

現行制度との比較と影響

一律20.315%と損失繰越の導入で制度は簡素化する一方、中低所得で負担増となり得る層もある。

総合課税の階段的負担が平準化され高額益層は軽減、低益層の一部は負担増の可能性がある。損失繰越・損益通算の整備は利確・申告を促し、申告者の増加と市場の流動性向上が期待される。

税負担の変化

総合課税では所得階段で負担が跳ね上がるが、分離課税では高額層は減税、低額層は増税となり得る。

シミュレーションでは、税率変更単体では減収となるが、申告者増・投資額増・利確促進を織り込むと増収に転じるケースも示されている(18〜52%増収幅などのレンジが提示)。

投資行動・市場構造

損失繰越と一定の税率により利確・申告が促され、流動性と取引所・カストディのビジネス拡大が見込まれる。

税・規制の「ねじれ」が解消されれば、現物と上場商品(ETF等)の間の資金配分が中立化し、国内事業者の収益機会は広がる。適正課税が前提の新商品開発や機関投資家の参入も進みやすい。

企業への波及(事例)

国内企業によるビットコイン保有の動きは強まり、税・制度の明確化は財務戦略の選択肢拡大につながる。メタプラネットの積極的な購入は企業参入の象徴例で、制度整備は上場企業のリスク管理と開示の枠組みを整える。

導入時期と実現可能性

2024年大綱→2025年WG→2026年立法→準備1年で、最短2027年の適用開始が有力とみられる。

金融庁は制度設計を急ぎ、与党は税制の方向性を大綱に明記した。金商法改正と税制改正を接続し、投資家保護・報告義務・特定口座等の実装を伴うため、施行には準備期間が必要となる。

政府・与党のタイムライン

政府・与党と金融庁の工程は2026年国会提出・成立を狙い、その後の施行へ準備期間を要する。

報告義務・源泉徴収・データ標準化が法令・監督指針・事務ガイドラインに落ちるまでに一定の開発・検証が不可欠で、改正金商法の運用ルール策定も並行する。

実務整備の焦点

源泉徴収や損益計算基盤、本人確認・異動情報の標準化、非カストディの申告補助、海外取引の把握など、適用条件の整備に時間が必要である。初期は適用範囲の限定と経過措置が現実的だ。

▽ FAQ

Q. 分離課税で何が変わる?

A. 一律20.315%と損失繰越3年、特定口座等の源泉徴収が想定され、計算と申告の負担軽減が見込まれる(金融庁・与党大綱)。

Q. いつから適用されそう?

A. 2026年立法後に準備を経て2027年開始が有力視。金融庁WGや自民党Web3提言の工程に沿う見立て。

Q. 税負担は誰に有利?

A. 高額益の投資家は軽減、一部の中低所得層は増える可能性。JCBA試算は18〜52%増収幅を提示。

Q. 非カストディでも対象?

A. 業界は一律適用を要望。無登録業者関与分は除外や追加報告など、今後の法設計で整理される公算。

■ ニュース解説

分離課税は投資家保護の強化と国際整合の必要性が背景にあり、税務報告義務や金商法での開示・監視を整備することで税制一体化を図るため、施行は工程上2027年が有力となる。

投資家の視点:制度化までに①全取引の履歴・原価の整備、②国内事業者の特定口座対応の動向確認、③非カストディ取引の申告ルール把握、④多年度での損益通算計画を準備したい。

※本稿は投資助言ではありません。

(参考:金融庁)