▽ 要約

市況:BTCは高値圏でレンジ入りし、ETFフローと利下げ観測が方向感を抑制

事件:韓国UpbitでSolana系資産540億ウォン流出、親会社はNaver傘下で再編局面へ

規制:豪州法案やSEC判断、英DeFi税制案などでトークン規制の線引きが具体化

テーマ:アルトETF、オンチェーンデリバティブ、量子計算リスクが中長期論点として浮上

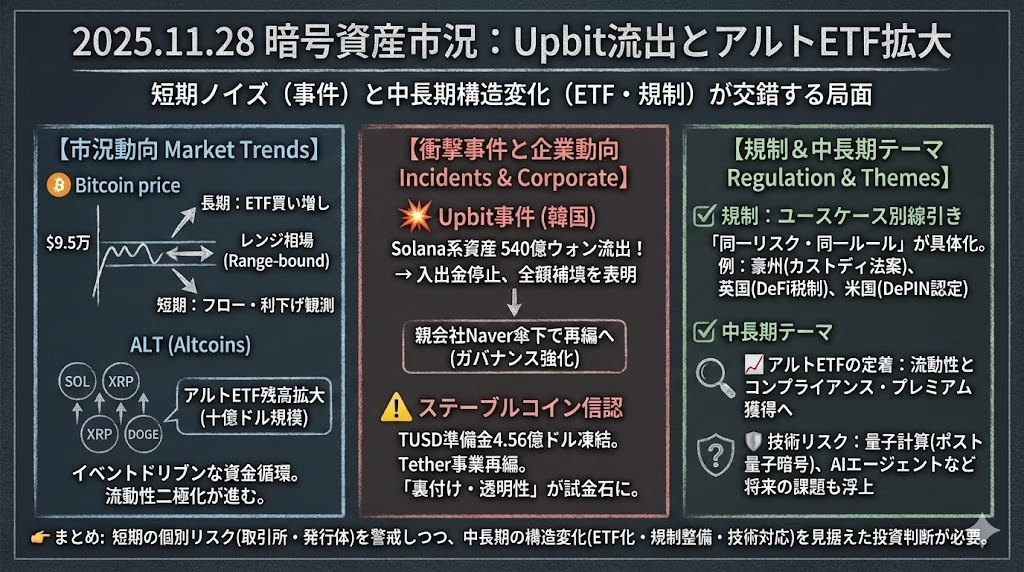

2025-11-28時点の暗号資産 市況は、ビットコインのレンジ相場と韓国UpbitのSolana資産流出、アルトコインETF拡大や各国の規制強化が重なり、短期フローと中長期テーマが交錯する局面にあります。

ビットコインが史上高値圏から調整しつつ9.5万ドル前後で売り買いが拮抗するなか、韓国UpbitでのSolana資産流出やTUSD準備金凍結などの個別ショックが投資家心理を揺さぶっています。同時に、SolanaやXRP、DogecoinのETF残高拡大と豪州・英国・中東でのルール整備が進み、暗号資産を「投機対象」から「アロケーション対象」へ移行させつつあります。本稿では、11月28日時点の市況・規制・企業動向・テーマ別トレンドを俯瞰し、短期ノイズと中長期の構造変化を整理します。

市況総括:ビットコインはレンジ継続、アルトはイベントドリブン

ビットコインはETFフローと金利見通しの綱引きの中で方向感を欠き、アルト市場ではSolana周辺やETF上場銘柄を中心にイベントドリブンの資金循環が目立っています。

ビットコインと主要アルト:ETFフローとマクロ要因

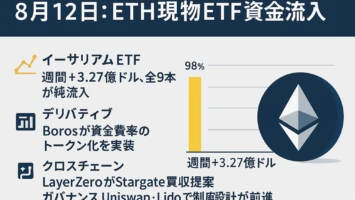

ビットコインは10月の史上最高値更新後、9.5万ドル近辺で上値の重さが意識され、ETFからの資金流出と利下げ観測の間でレンジ相場が続いています。短期マネーはフローに敏感に反応してポジションを縮小する一方、長期配分を行うファンドは現物ETFを通じた買い増しを継続しており、時間をかけた押し目買いが下値の底堅さにつながっています。イーサリアムではデリバティブ市場のショートとオンチェーンのクジラ買いが交錯し、ステーキング報酬とL2拡大をどう評価するかが中長期投資家の焦点です。

アルト市場では、韓国UpbitでSolanaネットワーク上の資産約540億ウォン相当が不正送金され、同社が入出金停止と全額補填を発表した一方、ORCAやMET2などSolanaエコシステム銘柄が急騰する場面もあり、ローカルな投機フローの強さが浮き彫りになりました。米市場ではSolana現物ETFが日々まとまった流入出を繰り返し、XRPやDogecoinのETFも含めたアルトETF残高は十億ドル規模に拡大しています。また、高インフレ国での暗号資産取引増加がビットコインとドル建てステーブルコイン需要を下支えしています。

規制・政策アップデート:ユースケースごとの線引きへ

各国規制当局は、暗号資産を一律に規制する段階から、ステーブルコインやトークン化証券、DePINなどユースケースごとに線引きを行う局面へ移行しつつあります。

各国規制の共通点:同一リスク・同一ルール

米国では、世界取引所連盟がSECに対し、トークン化株式を扱う暗号資産プラットフォームへの安易な規制緩和を戒める声明を出すなど、「同一リスク・同一ルール」を求める声が強まっています。オフチェーン証券とオンチェーン証券をどこまで同じ枠組みで扱うかが実務上の論点です。

豪州では、暗号資産カストディとトークン化サービスを包括的に規律する法案が提出され、一定規模以上の事業者に金融サービスライセンス取得と顧客資産の分別管理を義務づける方向が示されました。英国税務当局は、DeFiレンディングやステーキングを「無盈無亏」として扱い、単なる預け入れではキャピタルゲイン課税を発生させない案を検討しており、頻繁にプロトコルを使い分けるユーザーの税務コストを軽減しようとしています。

米国では、再エネ発電トークンを発行するFuse Energyが、一定条件の下でトークンを証券とみなさないとするSECのノーアクションレターを取得しました。物理インフラとトークンが密接に結び付くDePIN案件での前例であり、適切な設計と開示があれば「ユーティリティトークン」として認められる余地が広がった形です。中東では、アブダビの規制当局がRippleのドル建てステーブルコインRLUSDを承認済みトークンとして位置付け、限定された枠内での利用を認めています。国際決済銀行はトークン化マネーマーケットファンドの残高急増と流動性ミスマッチに警鐘を鳴らしており、オンチェーンMMFをステーブルコイン代替として利用する際の注意点として意識され始めています。

企業・プロジェクト動向:Upbitショックとステーブルコイン再評価

ハッキング、M&A、ステーブルコイン訴訟などの個別イベントが、エクスチェンジと発行体のガバナンス水準を測る試金石になっています。

Upbit・Naver・TUSD・Tetherの動き

韓国最大手取引所Upbitは、2025-11-27にSolanaネットワーク上の資産約540億ウォンが外部ウォレットに不正送金されたことを公表し、直ちに全入出金を停止しました。同社はホットウォレットのコールド退避とオンチェーンでの凍結要請を進めるとともに、損失については自己資本で全額補填し顧客資産を毀損させない方針を明言しています。同時期に、インターネット大手NaverがUpbitの親会社Dunamuを約100億ドル規模で買収し、2026年までに決済・証券・暗号資産を統合した金融プラットフォームを構築する計画も公表されました。

ステーブルコイン分野では、TUSDを巡る法的紛争が新たな局面に入りました。発行体Techteryxの申立てに基づき、ドバイの裁判所が4.56億ドル相当の準備金資産の凍結命令を出したことで、準備金の流用が司法の場で検証されるフェーズに移っています。「1:1裏付け」をうたうステーブルコインにとって、カストディ分離と資産トレース体制の整備が不可欠であることを改めて示す事例です。

Tetherは、ウルグアイで計画していた大規模データセンター投資を電力コストを理由に中止し、ユーロ建てステーブルコインEURTの償還も停止しました。他方で、RippleのRLUSDがアブダビで承認を得たことは、中東におけるステーブルコイン制度化の一歩であり、地域ごとの主力通貨トークンが棲み分けていく可能性を示しています。

テーマ別トレンド:アルトETF・オンチェーンデリバティブ・量子リスク

アルトコインETF、オンチェーンデリバティブ、量子計算リスクといった中長期テーマが市場に徐々に織り込まれつつあります。

ETF化とインフラ高度化、量子時代への備え

ビットコインがETF承認までに約10年を要したのに対し、Solana・XRP・DogecoinなどのアルトETFは2025年後半のわずか半年で相次いで上場しました。Solanaではステーキング報酬を投資家に還元するETFも登場しており、アルトETF残高は時価総額の約1%超とされます。ETF化された銘柄はパッシブ買いとガバナンスの明確さを背景に「コンプライアンス・プレミアム」を獲得し、非ETF銘柄はリテール中心の流動性に依存する二極化が鮮明になりつつあります。

デリバティブ分野では、HyperliquidなどPerp DEXやオンチェーンオプションが流動性とリスクエンジンを改良し、中央集権型取引所に近い価格発見機能を目指す動きが強まっています。

長期的な技術リスクとしては、量子コンピュータの進歩が挙げられます。サウジアラムコが200量子ビット級マシンを導入した事例などを背景に、楕円曲線暗号が将来的に破られる可能性が議論されており、ビットコインを含む主要チェーンがいつ、どのようにポスト量子暗号へ移行するかが中長期の焦点です。同時に、AIエージェントが自律的にウォレットを操作し、支払い・投票・契約執行まで担う「機械インターネット」構想も進んでおり、新たなユースケースとリスクが同時に立ち上がりつつあります。

▽ FAQ

Q. 2025-11-28時点で最も警戒すべき個別リスクは何ですか?

A. 規模の面ではUpbitのSolana資産約540億ウォン流出と、TUSD準備金4.56億ドル凍結の二件が、取引所とステーブルコイン双方の信認に影響し得る重要リスクといえます。

Q. アルトコインETFの拡大は非ETF銘柄にどんな影響を与えますか?

A. SolanaやXRPなどETF残高は十億ドル規模に達しており、ETF化銘柄が流動性とコンプライアンス・プレミアムを得る一方、非ETF銘柄はリテール主導のボラティリティが高まりやすい環境になりつつあります。

Q. 量子コンピュータの進歩はどのタイムフレームでビットコインに影響し得ますか?

A. 現状の二百量子ビット級では直ちに楕円曲線暗号を破る水準ではないとされますが、二〇三〇年代を見据えたポスト量子暗号対応の有無は、長期保有を前提とする投資家にとって注視すべき技術リスクです。

■ ニュース解説

本稿の論点は、取引所セキュリティと業界再編、ステーブルコインの信認と法的リスク、アルトETF拡大と流動性二極化、各国規制の線引き、量子計算やAIエージェントといった長期技術テーマの五つに整理できます。UpbitのハッキングとNaverによる買収は、ハイリスクな暗号資産ビジネスがテック企業傘下でどのようなガバナンス水準を求められるかを示す事例であり、同時に、ハッキング発生時に顧客資産を毀損しないだけの自己資本と対応能力が取引所選びの重要な尺度になりつつあることも示唆しています。

一方、TUSD準備金の凍結やTetherの事業再編、EURT償還停止といった動きは、「1:1準備」の実態と開示水準、法域ごとの監督差がステーブルコインの信用コストに直接跳ね返ることを浮き彫りにしました。アルトETFの拡大やオンチェーンデリバティブ、トークン化MMFやDePINトークンは伝統金融と暗号資産の境界で生まれており、規制や税務の扱いが定まるまでボラティリティが高まりやすい傾向があります。量子コンピュータやAIエージェントの進化は、当面の価格要因というよりも、プロトコル設計とガバナンスの耐久性を測るための長期的評価軸として捉えるのが現実的でしょう。

投資家の視点:短期的には、UpbitやTUSDのようなイベントリスクがポジションに与える影響を点検し、どの取引所・ステーブルコイン・カストディ先にエクスポージャーが集中しているかを棚卸しすることが重要です。中期的には、SolanaやXRPなどETF化された銘柄と、依然としてオンチェーン中心で取引される銘柄を区別し、それぞれの流動性と規制リスクの水準を踏まえてポートフォリオ全体のリスク許容度を設計する発想が求められます。長期的には、ポスト量子暗号への移行方針やAIエージェントを前提としたインフラ整備状況など、プロジェクトごとの技術ロードマップとガバナンスの透明性を比較し、時間軸の違うリスクを切り分けて評価していくことが、暗号資産を資産クラスとして位置付ける手掛かりになるでしょう。

※本稿は一般的な情報提供を目的としており、特定銘柄・金融商品の売買を推奨するものではなく、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

(参考:PANews)