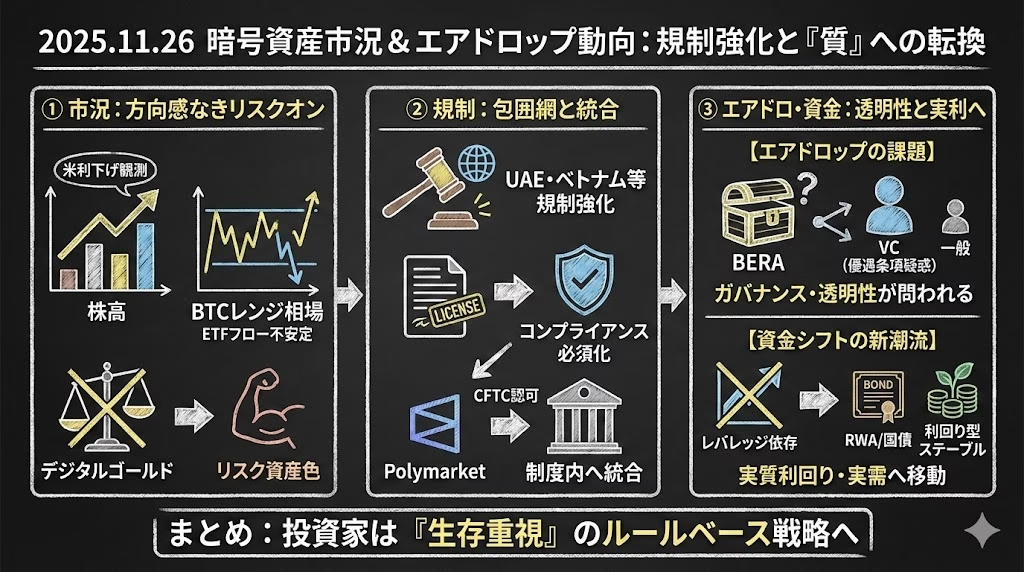

▽ 要約

市況 … 米利下げ観測とウクライナ和平報道でリスク資産が反発しつつ、BTCはETFフローと高ボラ継続で方向感を欠いた。

規制 … UAE新金融法とベトナム罰則案、CFTCによるPolymarket認可でDeFiと予測市場にライセンス取得圧力が強まった。

プロジェクト … BerachainのVC返金条項疑惑やMonad/Solanaの提案、MKS PAMPの金トークン再参入が資本構造とガバナンスの質を問う。

ステーブルコイン … USDe供給半減とUSDT・RWAトークン残高増加で、レバレッジ依存から実需・実質利回り志向へのシフトが鮮明になった。

1月26日の暗号資産市況は、米利下げ観測とウクライナ和平報道によるリスクオンと、PolymarketやUAE法制化など規制・予測市場の進展が交錯する局面となった。

ビットコインが史上最高値から約30%調整し、ETF資金フローも日々プラスとマイナスを行き来するなか、「11月26日時点でどこまでリスクが解消され、どこに次のチャンスが潜んでいるか」は投資家共通の関心事だ。本稿では、米利下げ観測とウクライナ和平報道を背景とする市況、UAE・ベトナム・米CFTCなどの規制アップデート、BerachainやMonad/Solanaを巡るプロジェクト動向、ステーブルコインと投資家行動の変化を横断的に整理し、次のポジション構築に向けた「地図」を解説する。

市況総括

米利下げ観測と地政学的な緊張緩和期待が強まったため、株式とビットコインは一時的にリスクオンに傾きつつも、ETFフローとボラティリティの高さが上昇トレンドの持続性に影を落としている。

12月FOMCに向けて、FRB高官の発言を受けた利下げ織り込みが進み、S&P500やナスダック先物はウクライナ和平案の報道と相まって上昇した。一方でビットコインは、10月高値からの30%前後の調整ゾーンにとどまり、1日単位では現物ETFの純流入と純流出が交互に発生する「行ってこい」の展開だ。ETFは長期マネーの流入口であると同時に、短期勢の出入り口としても機能しており、トレンド指標というより“センチメントメーター”に近づいている。

センチメント面では、著名アナリストが「今週中にBTCが6万ドル台後半に戻るシナリオ」を示す一方、大口企業はより長期的な視点でバランスシート耐性を強調している。平均取得単価7万4,000ドル水準まで下落しても依然として保有BTC価値が社債残高の数倍という説明は、「どの価格で誰が耐えられなくなるか」という視点を投資家に意識させる。市場全体は「強気サイクルは継続だが、時間軸は延びた」という空気感で、明確な方向転換よりもレンジ相場のストレスが意識されている状況と言える。

レンジと需給の現在地

ETFフローの振れ幅とステーブルコインの資金シフトが続いているため、足元のビットコインは「上は7万ドル前後、下は5万ドル台半ば」といった広いレンジを意識した取引が中心になっている。

現物ETFでは、1億ドル超の純流入と純流出が数日の間隔で繰り返されており、裁定勢と短期トレンドフォロワーの売買が日次ボラティリティを押し上げている。デリバティブ市場では、先物建玉の減少とオプションでの下方向ヘッジ需要が併存しており、「強気だが慎重」の姿勢が数字にも表れている。

一方、ステーブルコイン側ではレバレッジ解消が鮮明だ。10月クラッシュ後、USDeなどハイレバレッジ系ステーブルの供給は大きく縮小し、代わりにUSDTの時価総額や、国債など実物資産を裏付けとしたRWA型ステーブルの残高が増加している。これは、表面的には「イールド低下」だが、裏を返せば「爆発的な利回りより長期的な実質リターンが評価され始めた」ことを意味する。

規制・政策アップデート

UAE新金融法やベトナムの罰則案、米CFTCによるPolymarket認可が相次いだため、DeFiや予測市場を含む暗号資産ビジネスは「コードだから規制外」という時代から、既存ライセンス制度に組み込まれていく過渡期に入った。

UAEの連邦法第6号は、決済・送金・レンディング・カストディなどのサービスを中央銀行監督下に置き、無登録事業者には最大10億ディルハムの罰金を規定する。自己保管ウォレットそのものは対象外だが、支払い機能を持つプロトコルやフロントエンドは、事実上ライセンス取得が前提となる。企業には2026年までの移行期間が与えられており、中東をハブとするプロジェクトは、事業構造の見直しを迫られている。

ベトナム財務省案では、無許可のデジタル資産プラットフォーム利用者にも罰金が科される可能性が示され、グレーゾーンの海外取引所やブローカーへの圧力が高まる公算だ。

米国では、CFTCが予測市場Polymarketの指定変更を承認し、米国内ユーザーが規制されたブローカー経由でアクセスできる道筋をつけた。これは、暗号資産担保の「結果連動ベット」を既存のデリバティブ枠組みに取り込む試みであり、今後のオンチェーン・デリバティブ全般にとって重要な判例となる可能性がある。

企業・プロジェクト動向(Berachain/Monad/Solana)

BerachainのVC優遇条項疑惑やMonad/Solanaのガバナンス議論、金トークン再参入などのニュースが相次いだことで、「高性能L1」や「トークン化資産」の評価軸は、単なるスペックや利回りから、資本構造とガバナンスの質に移りつつある。

Berachainについては、あるVCに対し「トークン上場から1年以内なら全額返金を請求できる」という特別条項を認めていたとする報道が波紋を広げた。トークン価格が上場後に大きく下落する中、一部投資家だけが元本保証に近い権利を保有していたとすれば、他の投資家との間に情報ギャップと不公平感が生じる。プロジェクト側は「流動性確保のための契約であり、条件は概ね共通」と反論するが、TVLの急減とトークン価格の大幅調整も重なり、「ラウンドごとの契約条項をどこまで開示すべきか」という論点を突きつけられた格好だ。

Monadエコシステムでは、300超のプロジェクトのうち約4分の1が「Monad発」プロジェクトとなり、DEXやレンディング、ステーブルコインなど基盤レイヤーが整いつつある。高性能EVMと低ガスを武器にしつつも、現時点ではテストネット・ポイント・エアドロップ期待がトラフィックの主因であり、本番ネットでの実需創出が今後の課題となる。

Solanaでは、インフレ削減提案SIMD-0411が議論を呼んでいる。6年間で2,000万SOL超の新規発行を抑制する案で、長期ホルダーにとっては希薄化圧力の軽減というメリットがある一方、バリデータやステーカー報酬は減るため、ネットワークセキュリティとトークン価値のバランスに関する議論が続いている。高スループットL1同士の競争は、単なるTPS競争から「持続可能なトークノミクスと検証者インセンティブ」の設計競争へと移行しつつある。

ステーブルコインと取引所ビジネスの再評価

10月クラッシュ以降の数週間で、ステーブルコイン市場と取引所ビジネスは「レバレッジから実需へ」「出来高から資産回転率へ」という評価軸の変化に直面している。

USDeなどレバレッジ依存型ステーブルの供給が半減する一方で、USDTの時価総額は過去最高を更新し、PayPalのPYUSDや、国債連動のUSYCといったRWA型ステーブルの残高が急増している。これらは、オンチェーン上での「現金同等物+利回り」として利用されており、単発の高APRではなく、法定通貨レールと監査体制を備えたプロダクトにマネーが集まりつつあることを示す。

取引所ビジネスでは、プルーフ・オブ・リザーブ(PoR)で開示されるユーザー資産と月間取引高を比較し、「資産回転率(CATR)」を見る動きが広がっている。大手グローバル取引所が30〜40倍程度であるのに対し、一部中堅取引所では200倍を超える事例もあり、「異常に高い回転率は、実需ではなく取引マイニングやウォッシュトレード依存のシグナルになり得る」といった分析も出ている。投資家にとっては、手数料や上場銘柄数だけでなく、「どの程度の資産をどれだけ回転させているのか」という視点が、取引所選びの新たなチェックポイントになりつつある。

投資家行動とサイクルの捉え方

ビットコインが高ボラのレンジに入り、先物の強制ロスカットやステーブルのデペッグが相次いだことで、個人投資家にとっては「どこまでリターンを狙うか」以上に「どう生き残るか」がテーマになっている。

先物取引を長期的に繰り返すと、多くの投資家が最終的に資金を失うのは、期待値ではなく「破産確率」が支配しているからだという指摘もある。ロシアンルーレットのように、1回あたりの死亡確率が小さくても、試行回数を重ねるほど破滅に近づくゲーム構造に似ているという比喩は、レバレッジ常用の危うさを端的に表している。

一方で、ビットコインを「長期の貯蓄技術」として捉えるアプローチでは、ドルコスト平均法(DCA)や、現金・短期国債・ステーブルなど複数の“待機場所”を持ちながら、時間分散でポジションを積み上げる戦略が重視される。サイクルのボトムを完璧に言い当てるのではなく、「自分の生活資金と投資資金を混ぜない」「強制ロスカットに追い込まれないポジションサイズに抑える」という基本ルールこそが、次の強気相場に参加し続ける条件だと整理できる。

▽ FAQ

Q. 2025-11-26時点のビットコイン市場で注目すべき材料は何ですか?

A. FRBの12月利下げ観測やウクライナ和平報道、現物ETFの資金フローと企業の平均取得価格が重なり、BTCは高ボラのレンジ相場で方向感を模索している状況です。

Q. PolymarketのCFTC認可によって何が変わりますか?

A. PolymarketはCFTCの指定変更認可により、米国内ユーザーにブローカー経由で予測市場サービスを提供可能となり、暗号担保ベットが正式なデリバティブ規制の枠内に組み込まれました。

Q. UAE新金融法はDeFiとWeb3にどのような影響がありますか?

A. UAE連邦法第6号はDeFi決済やレンディング等を中央銀行監督下に置き、無許可事業者に最大10億ディルハムの罰金と2026年までのライセンス取得義務を課すため、ノンライセンス型プロトコルの継続は難しくなります。

関連:【日本】積立金義務化で見る仮想通貨交換業者の投資家保護

■ ニュース解説

ビットコインが30%調整し、ステーブルや先物のレバレッジ解消と規制強化が同時に進んでいるため、足元の暗号市場は「マクロ要因に敏感なリスク資産」と「RWA・実質利回りを軸としたインフラ」が並行して再評価される局面にある。

投資家の視点では、ETFフローやレバレッジ残高、主要水準に加え、UAEやベトナム、CFTCのタイムラインを確認しつつ、レバレッジを“ゲームオーバーにならない水準”に抑え、ドルコスト平均や段階的な現金化・再投資といったルールベースの戦略を徹底することが、次の強気相場へ生き残るための前提条件と言える。

※本稿は一般的な情報提供を目的としており、特定銘柄・金融商品の売買を推奨するものではなく、投資助言ではありません。投資判断はご自身の責任で行ってください。

(参考:)