▽ 要約

関税ショック:対中100%関税表明で全面リスクオフ

クリプト清算:24時間で約19Bドル、過去最大級

USDe異常:一時0.65ドル、構造リスクが露呈

投資家の関心は「今回の急落は構造崩壊か、一時的なショックか」に尽きるため、本稿は10.11クラッシュの引き金・価格挙動・清算規模・ステーブルコインの歪みを一次情報で検証し、歴代クラッシュとの比較から回復パターンと留意点を解説する。

10.11クラッシュの全貌

市場は米中摩擦の急加速とレバレッジ解消が同時発生したため、BTCとアルトは流動性の薄い板で急落し連鎖清算が拡大した。

発端―関税ショックとリスクオフ

米大統領が「11月1日から中国からの輸入品に100%追加関税」および「重要ソフトの輸出規制」を表明し、米株はナスダックが前日比-3.56%と急落したため、暗号資産にもリスクオフが波及した。

価格と清算―過去最大級の規模

BTCは10月5日に約12.5万ドルで史上高値更新後、10日夜に10.4万ドル前後まで下落(市場によっては10.2万ドル近辺)し、24時間清算額は約191億ドル・清算トレーダーは約161.8万人に達したため、急落が自己増幅した。

USDeデペッグ―「合成ドル」の脆さ

Ethenaの合成ドルUSDeはBinanceで一時0.65ドルまで下落し、その後急速に回復したため、デリバティブ連動型設計のストレス耐性が問われた。

アルト市場の異常値―MM資金配分の歪み

上位銘柄防衛で下位アルトから流動性が引かれたとみられ、ATOM/USDTが一時0.001ドル付近のヒゲを付けるなど極端な値動きが生じ、SUI等でも深い下落と乱高下が確認された。報道とコミュニティ分析は、市場構造(MMの資本配分と板厚)の脆弱性を指摘する。

取引所対応と補償

BinanceはUSDe・BNSOL・WBETHのデペッグに伴う影響について、対象ユーザーへ「72時間以内の補償」を発表し、指数算定やリスク管理の見直しを公表した。

歴代クラッシュ比較と回復パターン

コロナ危機・中国規制・FTX崩壊でも「急落→整理→回復」の位相を経たため、回復までの時間は数カ月〜1年超でばらつく。

2020/3/12「ブラックサーズデー」

パンデミック由来の流動性危機でBTCは一日で約半値まで下落したが、その年内に過去高値を更新し強気相場へ回帰した。

2021/5/19「中国マイニング停止ショック」

中国の採掘・取引規制強化が引き金となりBTC・ETHが急落したが、その後の資金流入で同年11月にBTCは再度史上高値圏に到達した。

2022/11「FTX崩壊」→2024/3「新高値」

信用不安で長期低迷が続いたものの、2024年3月にETF資金流入を背景にBTCは再び最高値を更新し、回復の転機となった。

今後の展開(注目4点)

マクロ要因と市場構造が絡むため、価格水準よりも「反発の質」と制度対応の進み方が重要となる。

焦点①―BTCの回復期間

過去は6〜9カ月で新高値に回帰した局面もあれば1年以上要した局面もあるため、今回は関税・金利・為替・ETFフローの組合せ次第でパス依存となる。

焦点②―短期テクニカル

過剰レバの整理が進んだため、出来高の正常化とボラの低下が初期回復サインとなりやすい一方、政策ヘッドラインで再度の乱高下にも警戒が必要。

焦点③―クジラ動向

一部では押し目買いが観測され、現物の吸収度合いが反発の持続性を左右するため、オンチェーン流出入や大口行動の継続性を追いたい。

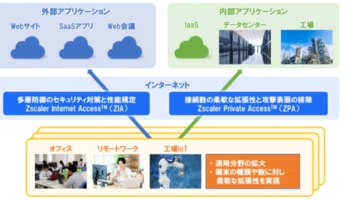

焦点④―規制・市場構造

取引所の指数設計や補償枠組みの改善が打ち出され、業界横断の検証や監督強化を求める声も広がったため、健全化と短期の過熱抑制が並行する可能性がある。

▽ FAQ

Q. 10.11は米中対立の何が変数?

A. 100%追加関税とソフト輸出規制の同時表明で、株(NASDAQ -3.56%)から暗号資産に連鎖した点が特徴。数週の政策ヘッドラインに注意。

Q. 清算規模は歴代と比較してどうか?

A. 24時間で約191億ドル・約161.8万人の清算と推計され、過去最大級。板薄化と高レバ集中が増幅要因となった。

Q. USDeはなぜ大きく外れた?

A. 先物ヘッジで1ドル維持を狙う設計だが、短期の売り圧と価格乖離で0.65ドルまで急落。取引所は指数・管理を見直しへ。

Q. BTCは10.11前に最高値だったのか?

A. はい。2025年10月5日に約12.5万ドルで史上最高値を更新後、10.11で大幅調整に入った。

Q. 過去クラッシュ後の回復目安は?

A. 2020年は年内回復、2021年は半年程度、FTX後は1年以上で、相場環境と規制進展で期間は変動する。

■ ニュース解説

米の対中100%関税表明とソフト輸出規制がリスクオフを誘発したため、BTCはATH直後に深押しし、USDeの一時0.65ドル・過去最大級の清算で市場機能の歪みが露呈した。背景には米中摩擦の再燃と高レバ集中、板厚の偏在があり、影響は短期のボラ拡大と中期の健全化圧力(指数・リスク管理の改善)に分かれる。

投資家の視点:①ヘッドライン・リスク管理(証拠金/レバ低減、逆指値と再約定ルールの確認)、②ステーブル担保のLTV見直し、③板厚・指数構成の差による「取引所間乖離」前提の執行、④押し目拾いは現物中心で流動性の戻りを確認――を一般論として意識したい。

※本稿は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。

(参考:Binance)