▽ 要約

市況 … BTCは8.9万ドル台に反発しつつ、清算とETFフローが交錯する高ボラ環境が続く。

規制 … 日本金融庁の責任準備金構想やSECのENERGYトークン不訴追で、取引所リスクとRWA規制の輪郭が鮮明に。

企業 … Kalshiの$1B調達、KrakenへのCitadel出資、Berachainへの「返金権」付き投資など、伝統金融マネーの動きが際立つ。

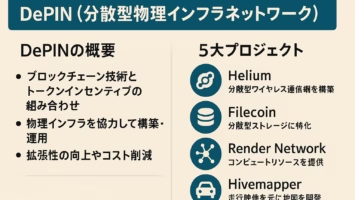

テーマ … テザーの20社投資、IBITへの資金シフト、AIトレーディング検証で「新しい金融インフラ」と人間トレーダーの役割が問われる。

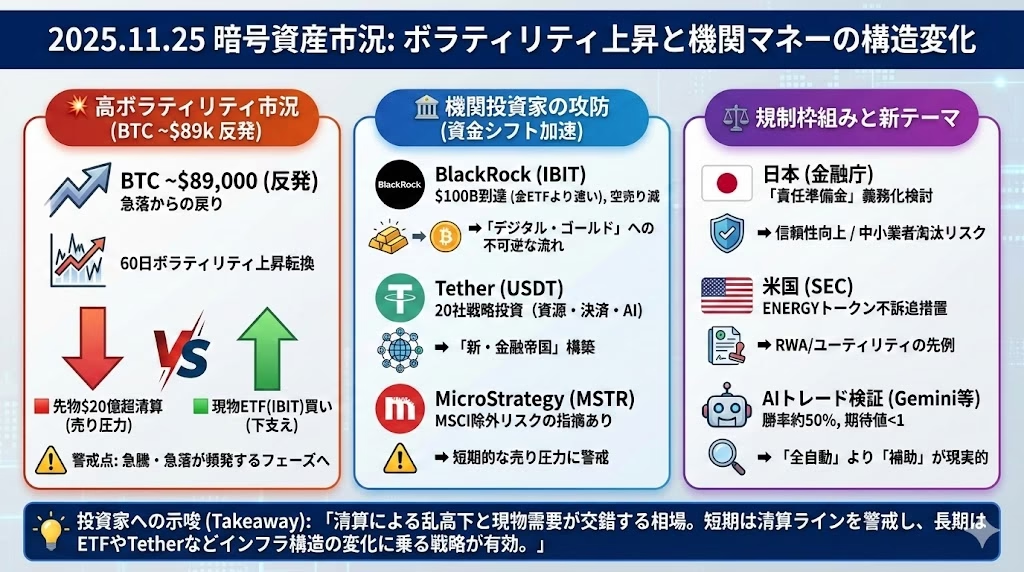

11月25日の暗号資産市場はBTCが8.9万ドル台に反発する一方、ビットコインボラティリティとETFフロー、規制強化が交錯する局面となっている。

11月中旬の急落で「強気相場は終わったのか」という不安が広がったが、11月25日時点ではビットコインが8万ドル台後半まで戻し、ボラティリティとマクロ環境の関係がより重要な論点になっている。

本稿では、ビットコインボラティリティを軸に、市況・規制・企業動向・テーマ記事を横断しながら、どの指標とニュースが中期パフォーマンスに効いてくるのかを投資家の視点で簡潔に解説する。

市況総括

BTCが11月中旬の急落後に8.9万ドル近辺まで戻したため、先物清算とETFフローが交錯する高ボラ相場が続いている。

11月25日時点でBTCは$87,000〜$89,000レンジで推移し、ETHも$2,900台を回復している。11.17〜11.23の一週間で崩落した局面では、24時間清算額が20億ドル規模に膨らみ、多くのレバレッジロングが強制ロスカットされた。現在は、その反動としてショートの買い戻しと現物ETF経由の資金流入が重なり、一方向ではなく上下への大きな振れを伴う「高ボラ横ばい」に近い局面となっている。

市場構造面では、大口マーケットメイカーの損失でリスクテイク余力が削がれた結果、板は薄い一方で、ETFフローや現物のロング/ショートといった「素の需給」が価格に反映されやすくなっている。BitfinexではBTCロングが3カ月で4割積み上がっており、過去の同様の水準が大きな底打ちと重なったとの分析もある。短期的には清算主導の乱高下が続きつつ、中長期では「現物現金買い+ショート圧縮」が下値を支えやすい構図といえる。

レンジ・需給の見方

ETFとオプションの需給が短期レンジを規定しているため、現物フローとボラティリティ指標を組み合わせて相場の持続性を確認する必要がある。

60日ベースのBTCボラティリティは、ETF上場後に続いた低水準から2025年に入って初めて持続的な上昇トレンドに転じた。価格調整局面でもインプライド・ボラティリティは高止まりしており、オプション市場ではアウト・オブ・ザ・マネーコールが厚く積み上がる。ブラックロックのIBITは運用資産$100B超に達し、空売り比率は4月相場開始前の低水準に近づいている。ショートの踏み上げ余地と現物ETFへの安定流入が重なる限り、下値は徐々に切り上がりやすい一方、オプションディーラーのヘッジ取引によって上値も激しく振れやすい相場が続きそうだ。

個別では、MSTRがMSCI指数からの除外候補とされ、バランスシートのBTC比率を50%未満に抑えない限りインデックスから落ちるリスクが意識されている。ただし、CEOマイケル・セイラー氏はこの懸念は既に織り込み済みであり、MSTRはあくまで「レバレッジBTC企業」として評価されるとのスタンスを崩していない。

規制・政策アップデート

取引所の健全性やRWAトークンの扱いが具体化しつつあるため、流動性と上場リスクの双方を踏まえたエクスポージャー管理が重要性を増している。

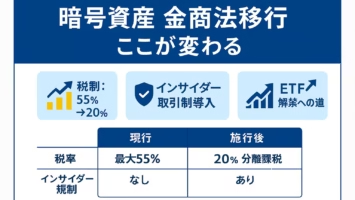

日本では、金融庁が暗号資産取引所に対し「責任準備金」の積み立てを義務付ける新ルールを検討している。ハッキングやシステム障害などのオペレーショナルリスクに備える狙いで、伝統的な証券会社に近い資本規制を導入するイメージだ。小規模プレーヤーには負担となる一方、ユーザーにとっては「どこまでが自己資本で裏付けられているか」が透明化され、交換業者リスクを比較しやすくなる。

関連:【日本】積立金義務化で見る仮想通貨交換業者の投資家保護

米国では、Solana上のエネルギー連動トークン「Energy Dollar(ENERGY)」に対し、SECがFuse Energy宛てに不訴追レターを出したことで、エネルギーやコモディティ系RWAトークンの設計指針の一つが示された。政治面ではCoinbase支援のロビー団体「Stand With Crypto」が、2026年米中間選挙に向け候補者アンケートを展開し、暗号資産に前向きな議員ネットワークの構築を進めている。さらに、Web3監査企業Opsekの創業者による「暗号資産企業の15〜20%に北朝鮮エージェントが潜入」との発言は、単なるAML/KYCにとどまらない「開発者・運営者の身元リスク」議論を加速させた。

韓国では、Upbit運営会社DunamuがFIUから制裁を受けた一方、Upbitは合併後のNASDAQ上場を検討していると報じられた。Korbit・Bithumb・Gopax・Coinoneなど複数の取引所もAML義務違反を理由に制裁手続きの対象となる見込みであり、国内規制強化と海外資本市場での評価が逆方向の力として働いている。韓国取引所に依存した銘柄については、上場維持リスクと裁定機会の両方を意識する局面だ。

企業・資金調達・プロジェクト動向

市況悪化にもかかわらず、予測市場・インフラ・新興L1といった基盤領域には引き続き大型資金が流入しており、中長期のファンダメンタルズには底堅さが見られる。

資金調達では、予測市場Kalshiが$1Bを調達し評価額は$11Bに到達、Krakenはマーケットメイカー大手Citadel Securitiesから$200Mの戦略出資を受けた。インフラ面では、自己管理型ウォレットExodusがBaanxとMonavateの親会社W3C Corpを$175Mで買収し、「セルフカストディ+カード決済」の垂直統合モデルに踏み出している。ユーザーはウォレット資産を直接フィアット決済に近い感覚で利用できる一方、規制当局から見ればウォレット事業者を決済サービスとして監督する必要性が高まる。

VCとプロジェクトの力関係という観点では、BerachainがシリーズBラウンドで主要投資家に「1年間有効の返金権」を付与していたとされる点が議論を呼んだ。ノーリスクに近い条件はプロジェクト側の交渉力の弱さと、ベンチャー投資の「非対称性」を象徴している。テザーはこの1〜2年で20社に出資し、BTC・金などの準備資産強化、新興国の決済インフラ、ウォレットやコンプライアンス企業への投資を通じて「USDTを核とするデジタル金融圏」を拡張している。Pantera Capitalが取り上げたCanton・Zama・StarkWareなどは、プライバシーを重視した次世代インフラとして位置付けられ、規制順守と機密保護を両立しながら機関マネーを呼び込む役割を期待されている。

イベント(AI・ガバナンス・富の集中)

AIトレーディング検証やガバナンス論争、富の集中に関する特集が相次いだため、長期テーマとしてのリスク管理と分散の在り方が改めて問われている。

PANewsは、Gemini・DeepSeek・豆包・Grok・GPT・Qwenという6つの主要AIモデルを用い、BinanceのBTC実データを使った複数シナリオでバックテストを行った。4時間足+テクニカル指標付き条件では中国発の「豆包」が勝率50%で最も良好、DeepSeekは勝率の安定性、Geminiはローソク足パターン認識で強みを示したものの、いずれの期待値も1未満にとどまり、「AIが自動で市場平均を大きく上回る」段階にはないことが確認された。現時点では、完全自動売買エンジンというより、シグナル候補の提示やリスクシナリオの洗い出しを支援するアシスタントとしての位置付けが現実的だ。

ガバナンス面では、オンチェーン信貸インフラが「完全なDAO」からキュレーター(選任ガバナー)モデルとのハイブリッドに移行しつつあり、Gearboxがキュレーター制に舵を切る一方、AaveやCompoundは依然DAO主導を維持している。効率性と分散性のトレードオフにどう折り合いを付けるかは、新興L1やDeFiプロトコルに共通する課題だ。資産集中の特集では、サトシ・ナカモトの推定保有額$115B、Justin SunやVitalik Buterinのオンチェーン資産、失われたRain Lohmusの$886M相当ETHなどが紹介され、「クジラ」と「鍵管理」のリスクが市場構造に組み込まれている現実が浮き彫りになった。さらに、金ETFからIBITへの資金シフトは数千億ドル規模の「デジタル金」への移住と捉えられ、Bitwise顧問は「ウォール街はBTCの高ボラティリティを年末ボーナスの原資として歓迎している」と指摘する。ボラティリティを敵視するのではなく、その価格変動をどう収益機会とリスク管理に組み込むかが問われている。

▽ FAQ

Q. 2025-11-25時点のビットコイン相場とボラティリティは?

A. 2025-11-25時点ではBTCは約89,000ドルまで反発し、60日ボラティリティが今年初めて上向きに転じるなど、高ボラ環境が継続している。

Q. IBITなどビットコインETFの動向は相場にどう響いている?

A. ブラックロックのIBITは運用資産が$100B超に達し空売り比率も低下しており、現物需要とショート解消の両面からBTC価格の下支え要因となっている。

Q. 日本金融庁の責任準備金ルールは取引所にどんな影響がある?

A. 日本金融庁は2025年11月時点で責任準備金の義務付けを検討しており、小規模取引所には資本制約が強まる一方で、ハッキングや業務障害時に顧客資産を保全しやすくなると見込まれる。

Q. テザーの20社投資はUSDTエコシステムに何をもたらす?

A. TetherはBTC・金・決済企業・ウォレット・分析企業など20社へ投資し、準備資産の信認強化と新興国決済インフラ整備を進めることで、USDT中心のデジタル金融圏を拡大している。

Q. AIトレーディングモデルの検証はどのような示唆を与えた?

A. GeminiやDeepSeekなど6種AIのBTCバックテストでは勝率最大50%・期待値1未満にとどまり、裁量トレードの代替というよりも、シグナル生成やリスクシナリオ検証を補助する用途が現実的と結論づけられた。

■ ニュース解説

11月25日時点の暗号資産市場は、BTCが8万ドル台後半まで戻す一方で、オプションと先物の清算が繰り返される高ボラ環境にあり、ETFフローやMSTR・IBITといった伝統金融の器を通じた資金移動が価格形成に大きく影響しているため、短期の値動きはマクロ指標とセンチメント次第で大きく振れやすい局面といえる。

投資家の視点:短期トレードでは、清算データ・ボラティリティ・オプション建玉分布から「どの価格帯で強制決済が集中しやすいか」を確認しつつ、ETFフローや大口現物売買が増える局面ではレバレッジを抑える判断が重要になる。中長期では、IBITやテザーの投資戦略、日本金融庁やSEC・韓国FIUの規制スタンスといった構造変化に注目し、自身のリスク許容度に応じて「現物・ETF・関連株・DeFi」のエクスポージャー配分を見直すことが求められる。

※本稿は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。

(参考:PANews)