▽ 要約

概要 PayPayがBinance Japanに40%出資し提携。

統合 PayPayマネーで購入・出金を初期実装へ。

日程 2025年9月持分法適用、10月9日発表。

競争 口座数1,000万超で競合に圧力。

日本最大級のキャッシュレス基盤と大手暗号資産取引所の融合は何を変えるのか――Binance Japan×PayPay資本業務提携は、PayPayの40%出資とPayPayマネー連携を軸に、暗号資産のオン/オフランプを日常決済へ直結させる。ユーザー利便の向上、規制適合の加速、競合の再編という三層で市場に波及する点を、一次情報と公的データで解説する。

提携の要点とスキーム

40%出資で両社が決済と暗号資産の強みを統合し、PayPayマネーによる購入・出金を初期実装するため、暗号資産の入出金動線が短縮される。

- 出資・位置づけ:PayPayはBinance Japan株式40%を取得し、同社は2025年9月付で持分法適用関連会社となった。発表は10月9日。出資額は非開示だが、戦略提携により共同開発と技術連携を進める。

- 初期連携の中身:Binance JapanアプリでPayPayマネーでの購入と売却代金のPayPayマネー出金を提供予定。両口座のKYC連携により、リアルタイムで円建て入出金が可能になる想定だ。

- 制度下での運用:Binance Japanは関東財務局長 第00031号の登録交換業者。2023年8月に国内向け新プラットフォームを開始しており、国内規制枠組の下で運営される。

資本構成とガバナンス

少数持分ながら40%の重要出資のため、PayPayは主要株主兼パートナーとして経営に一定の影響を及ぼし、グループ連携を通じて信頼性と普及力を補完する。

出資により、ソフトバンク系の決済・証券・銀行各社との横連携が視野に入る。PayPayはグループにPayPay銀行/PayPay証券等を抱え、金融プラットフォーム化を掲げる。ブランド信用と規制適合力は暗号資産領域での採用拡大に寄与しうる。

サービス統合(PayPayマネー入出金)

PayPayマネーは送金・払い出しが可能な残高区分のため、KYC済みユーザーはアプリ間連携により即時入金・出金がしやすくなる。

ユーザーは両サービスでKYCを完了し、アカウント連携を設定。購入時はPayPayの決済API経由で残高を即時引き落とし、相当額の暗号資産が受け渡される。売却時は出金先にPayPayを指定し、電子マネー残高として即時反映される設計だ。

入出金設計の補足

既存の実例として、LINE BITMAX×PayPayマネー連携では導入後1年で「購入件数の約30%がPayPayマネー経由」「購入金額は前年同期比約3倍」と報告され、オン/オフランプ短縮の効果が示された。

背景と狙い:市場・規制・競争

国内口座数1,000万超の拡大局面で、PayPayの7,000万超ユーザー基盤とBinanceの流動性・技術が結合するため、新規層獲得と利用活性化が期待される。

- 市場拡大:国内総口座数は2024年に1,000万超、足元の月間現物取引高は2025年7月に約2兆円。需要の底上げが続く。

- 規制動向:金融庁は2026年にも暗号資産を金融商品として位置づける法改正案を国会提出する方針と報じられた。インサイダー規制や開示強化など既存金融並みのルールが想定される。

- 比較優位:Binanceは日本再参入後、登録事業者として運営。グローバルの技術・流動性を活かし、国内決済プラットフォームと補完関係を築く。

PayPayの狙い

決済から総合デジタル金融へ拡張するため、暗号資産アクセスを提供しユーザー価値と収益多角化を高める。

PayPayは「金融プラットフォーム」化を掲げ、グループ事業と連携しながら投資・送金・決済の一体化を進める。Binanceユーザーに対し、利便性と安全性の高い入出金ソリューションを提供し、顧客接点を拡張する狙いだ。

Binance Japanの狙い

7,000万超の国内決済ユーザーと加盟店網を獲得接点にし、一般層へのWeb3普及と信頼性向上を図る。

運用ノウハウと上位流動性を、日常決済の文脈へ持ち込むことで、顧客獲得コストの低減とファネル拡大が見込まれる。国内大手との提携はガバナンス・規制対応面の透明性にも寄与する。

影響と今後:ユーザー・業界・ロードマップ

初期はPayPay対応の入出金から段階実装のため、利用ハードルが下がり、競合のオン/オフランプ強化や提携拡大が加速する。

ユーザー影響とロードマップ

慣れた残高で即時購入・即時出金が可能になるため、暗号資産の“投資→消費”循環が実生活へ組み込まれる。 一方で価格変動リスクなどは引き続き高く、ユーザー教育とリスク説明の充実が前提となる。

業界・競合への波及

決済×暗号資産の境界が薄れるため、既存取引所や他の決済大手も連携・出資によるエコシステム戦略を迫られる。 海外ではPayPalの内製型があるが、日本では大手決済×登録交換業者の組成が先行事例となる。

規制・セキュリティ

日本はトラベルルール導入済み・登録制のため、KYC/AMLと技術的対策の二層で保護が進む一方、運営側の透明性と教育も不可欠である。 JVCEAはトラベルルールを整備、金融庁は改正を推進。BinanceはSAFUやPoR等のユーザー保護策を公表している。

▽ FAQ

Q. PayPayの出資比率と時期は?

A. 2025年10月9日に40%出資を発表、2025年9月に持分法適用関連会社化。一次情報で確認できる。

Q. 最初に何が使えるようになる?

A. PayPayマネーでの購入と売却代金のPayPay出金が順次実装予定。アプリ連携とKYCが前提。

Q. Binance Japanの登録情報は?

A. 関東財務局長 第00031号の登録交換業者。2023年8月に国内新プラットフォームを開始。

Q. 国内市場の規模は?

A. 2024年に総口座数1,121万口座、2025年7月の月間現物取引高は約2兆円と報告。

Q. 規制の方向性は?

A. 2026年にも暗号資産を金融商品とする改正案提出が報じられ、開示・行為規制が強化へ。

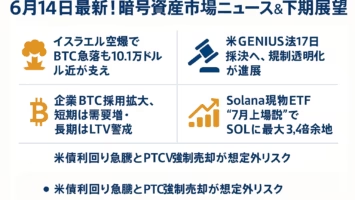

■ ニュース解説

40%出資とPayPayマネー連携が発表されたため、暗号資産の入出金が日常決済へ直結し、国内口座の増加と規制整備の流れを背景に利用拡大が見込まれる一方で、運営の透明性やユーザー教育が重要となる。 事実:出資・連携は2025年10月9日公表、9月に持分法適用関連会社化。背景:国内口座数の増加と、2026年の金融商品化検討。影響:オン/オフランプの簡素化は新規層参入を促し、競合の連携強化を誘発する。

投資家の視点:①オン/オフランプ短縮は流動性・回転率に追い風、②規制の明確化は機関投資家の参入障壁を低下、③ただし短期の収益影響は統合時期・手数料設計・カストディ運用次第でブレる。分散・情報開示の確認・事業者の安全対策(PoR/SAFU)点検を基本としたスタンスが無難。

※本稿は一般的な情報提供を目的としており、投資助言ではありません。

(参考:PayPay,Binance Blog,PR TIMES再掲)