👉エアドロ「MetaMask Rewards」完全ガイド<シーズン1攻略>

▽ 要約

ガイド:仮想通貨エアドロップの受け取り方を手順化。

セキュリティ:メタマスク権限と署名を最小に保つ。

税金:日本の雑所得と2025年申告要点を確認。

「エアドロップ(エアドロ)の受け取り方は?詐欺はどう見分ける?」という疑問に答えるため、本稿はメタマスクを中心に準備・申請・受取後管理を体系化し、暗号資産の安全対策と日本の税務要点まで一気通貫で解説する。手順とチェック項目を可視化することで、NFTを含む仮想通貨エアドロップを「速く・安全に・取りこぼしなく」活用できる。

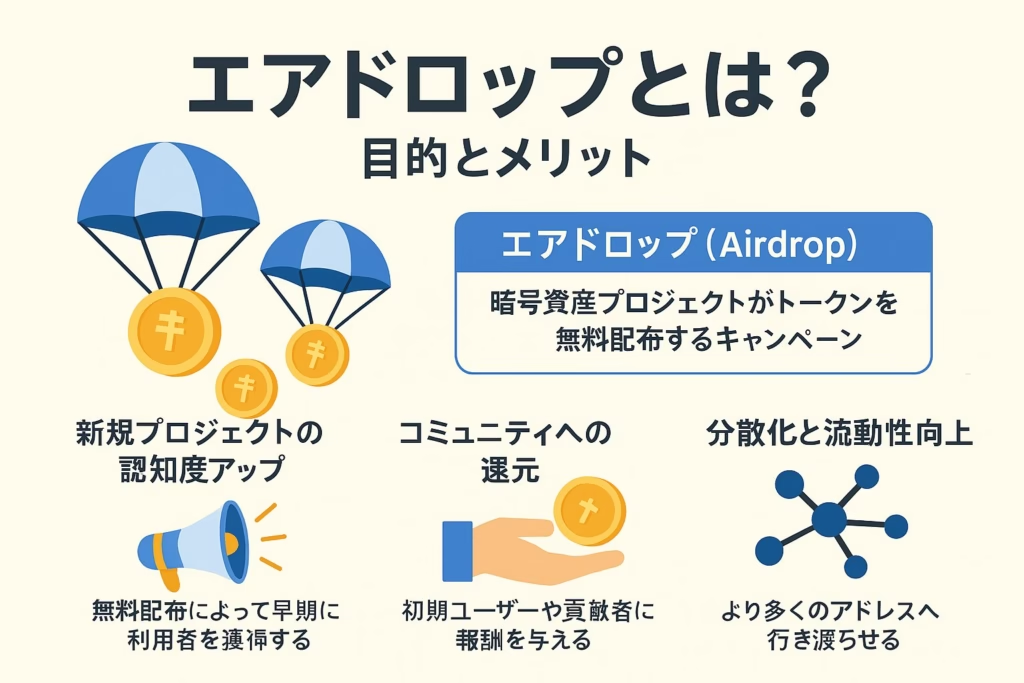

エアドロップとは

無料配布で認知や分散化を進める施策であり、自動配布と手動参加がありスナップショットやタスク達成が鍵となる。

エアドロップ(Airdrop)は暗号資産プロジェクトが自社トークンを無償配布し、初期ユーザー還元・コミュニティ拡大・分散化を同時に進める仕組みである。

方式は主に①スナップショットに基づく自動配布型と、②応募やタスク実施を要する手動参加型に大別される。手動型ではX/Discordの連携やメール登録のほか、ウォレット接続(メタマスク等)やDAppでの操作履歴が条件となることが多い。

自動配布型(スナップショット)

基準日時点の保有・利用履歴が判定材料となるため、対象プロダクトの定常利用が最も再現性の高い対策となる。

スナップショットは「いつ・何を保有/利用していたか」を固定する。対象チェーンや対象資産(例:ETH、NFT、L2の使用回数など)を事前に把握し、普段から少額でも継続利用しておくと取りこぼしを減らせる。上場・配布日程は混雑しやすく、詐欺サイトも増えるため公式発表の一次情報に沿って確認する。

手動参加型(タスク・申請)

公式サイトでメタマスク接続やSNSタスクを行うため、偽ドメイン回避と署名内容の確認、権限の最小化が安全上の要点となる。

応募フォームや「Claim」ボタンの押下は正規ドメインでのみ行い、ブラウザの証明書を照合する。求められる署名・承認の内容(支出上限、対象コントラクト、ネットワーク)を都度読み、不要な無制限承認は避ける。KYCが必要な取引所経由の配布は手軽だが、本人確認や地域制限が付く場合がある。

エアドロップの受け取り方(メタマスク準備→請求→確認)

対応チェーンの自己管理型ウォレットを用意し、条件を公式で突合後、正規サイトで請求して受領記録を残すのが基本である。

- ウォレット準備(メタマスク)

新規はエアドロ専用サブウォレットを推奨。秘密鍵/シードはオフラインで保管し、パスワード再利用は厳禁。初回は少額で接続テストを行う。 - 情報収集

プロジェクトの公式サイト・X・Discordに加え、エアドロップカレンダー(例:CoinGecko等)を必ず一次情報と突合して最新化。 - 条件確認

期間・対象資産・最低利用回数・NG行為(複垢禁止、地域制限)・スナップショット日時を確認。 - 請求(Claim)

正規ドメインでメタマスク接続 → 署名/承認内容の確認 → 実行。支出上限(Allowance)は必要最小に設定する。 - 受取後チェック

トークンが表示されない場合はカスタムトークン追加を実施。メタマスクPortfolio/Revoke系ツールで不要承認を取り消し、取引履歴と円換算を記録する。

セキュリティと詐欺対策(NFT含む)

秘密鍵やシード要求は100%詐欺であり、SetApprovalForAllや無制限Approveに注意し、不要な許可は受領後ただちに撤回する。

ドメイン検証と署名確認

証明書とURLを精査し、EIP-712の署名本文を読むことで、送金指示や過大な権限要求を事前に発見できる。

「支払いを伴う」承認や送金関数を含む提案は中断する。SNSのDMや突然のサポート連絡は原則無視し、問い合わせは公式窓口のみを使う。

権限管理(Approve/SetApprovalForAll)と撤回

メタマスクPortfolioやRevoke系ツールで許可を可視化し、不要なApprove/NFT一括承認は都度Revokeでゼロ化する。

NFTではSetApprovalForAllが横取りの典型手口であり、受取後に権限棚卸しを行う。取引所経由の配布でも偽サイトに誘導する詐欺があるため注意。

KYC・手数料・ネットワーク通貨

取引所経由はKYCが必要となる場合があり、請求や撤回にはガス代が発生するため、ETH等のネットワーク通貨を事前準備する。

主要な過去事例(金額・日付で理解する)

UNI・ENS・ARBは成功例を示し、XLM Keybase中止はリスクを示し、FLRは2年越し配布で計画性の重要性を示した。

- Uniswap(UNI):2020年9月16日、過去利用者へ400 UNIを付与。

- Ethereum Name Service(ENS):2021年11月8–9日、.eth保有者へ配布。

- Arbitrum(ARB):2023年3月23日、コミュニティへ**総供給の約12.75%**配布。

- Stellar×Keybase(XLM):2019年、不正アカウント増加で途中中止に。

- Flare(FLR):2023年1月9日開始、初回15%→以後36か月で段階配布。

受け取り後の運用と税務(日本向け)

日本では受領時点の時価が雑所得となり得るため、帳簿と円換算の根拠保存、申告期限の厳守、売却・移動の記録が必要だ。

受領時点の円建て時価を控え、ウォレット別に取引履歴・署名ログを保存する。売却・スワップ・ブリッジ等も原則都度課税対象の可能性があるため、確定申告(毎年3月15日前後)までに計算書を整備する。取引所経由の受取は明細の取得方法を確認し、ネットワークまたぎの移転は手数料・価格時点の記録を残す。

▽ FAQ

Q. エアドロップ参加に必要な費用(ガス代)は?

A. 2025年時点、イーサリアムL2は数十〜数百円、L1は数百〜数千円程度。ネットワーク通貨(ETHやMATIC等)を事前に用意。

Q. メタマスクで気を付けるべき承認は?

A. 無制限ApproveやNFTのSetApprovalForAllは要注意。不要権限は受取後にRevoke(取り消し)し、署名内容を毎回確認。

Q. 日本の税制ではエアドロップは課税対象?

A. 原則、受領時点の時価で雑所得。確定申告は毎年3月15日(翌営業日繰延あり)。帳簿と円換算の記録を厳格に管理。

Q. 複数ウォレットや複垢参加は許可される?

A. 規約で1人1アカウントと定める案件もある。違反は失格や没収の恐れ。必ず公式ルールとスナップショット条件を確認。

■ まとめ

エアドロップは認知と分散化の無償配布であり、正規ドメインでの請求と権限最小・受領記録の徹底で安全に取りこぼしを減らせる。

要点の復習

- 受け取り方:メタマスクの専用サブウォレットを用意し、正規サイトでClaim、署名本文を毎回確認。

- セキュリティ:無制限Approve/SetApprovalForAllを避け、受領後はRevokeで不要権限を棚卸し。

- 費用:ガス代はネットワーク通貨(ETH等)で支払い。混雑時は上限ガスやタイミングを調整。

- 税務(日本):受領時点の時価が雑所得になり得るため、円換算の根拠と取引履歴を保存。

- NFT対応:NFTの一括承認は被害が大きい。SetApprovalForAllの有無を重点確認。

次のアクション(チェックリスト)

- メタマスクにエアドロ専用アカウントを作成し、少額のETH等を入金。

- 参加予定の案件ドメインをブックマークし、SNSの偽リンクを遮断。

- 請求時は署名本文・コントラクト・支出上限を確認、不要なら値を最小化。

- 受領後にカスタムトークンを追加、Revokeで承認をゼロ化。

- 受領日時・トランザクション・円換算をスプレッドシート等に記録。

ひとこと

エアドロ(エアドロップ)は仮想通貨・暗号資産やNFTの導入ハードルを下げる機会だが、権限管理と記録保存を仕組み化するほど成果が安定します。以上の手順を標準作業にして、安全に機会を取り込みましょう。

仮想通貨エアドロップラボNOTE

https://note.com/nft_labo2100